JR東日本の株主にとって、株主優待で受けられる運賃・料金の割引は非常に魅力的です。この魅力的な優待を目的に、株式の保有を考える方がいるのではないでしょうか。

株主優待を受けるためには一定の金額を投資する必要があるため、誰でも手が届くものではありません。しかし、株主が「株主優待割引券」を市中に放出することがあるため、株主ではない一般の人も株主優待を利用できるチャンスがあります。

筆者は株式の投資を行っていませんが、市中に流通しているJR東日本の「株主優待割引券」を入手してみました。株主優待割引が適用されたきっぷを購入し、普段利用しないグリーン車の乗り鉄を楽しみました。

株主優待割引券を入手できれば、誰でも優待を利用できます!ただし、株主割引優待券を有償で入手する場合はコストがかかるので、事前の損益分析が欠かせません。

この記事では、JR東日本の株主優待を利用し、JR東日本エリアの列車を格安で利用する方法を、利用体験をもとにご説明します。単元株主になり、無償で優待券を受け取るアプローチと、株主ではない人が有償で優待券を入手するアプローチをそれぞれ理解いただけると幸いです。

- 株主として優待を受けるには、最低でも100万円程度の投資が必要なこと(例外あり)

- 株主でなければ、株主割引優待券を必要な時に入手できるとは限らないこと

- 新幹線で東京駅から仙台駅もしくは新潟駅まで乗車すると、元が取れること

「株主優待割引券」を入手できれば運賃・料金が4割引に!

JR東日本(東日本旅客鉄道株式会社)の株式を単元株単位で保有する株主は、保有株式数および保有期間に応じて「株主優待割引券」を無料で受け取ることができます(単元株とは株式の取引単位を指し、JR東においては1単元100株です)。一定の金額を同社に投資すれば、それだけで株主優待を受けられるのです。

しかし、単に株主優待割引券を利用し、割引きっぷを購入するだけであれば、必ずしも同社の株主である必要はありません。株主が市中に放出する株主優待割引券を入手できれば、誰でも運賃・料金の株主優待割引を受けられます。

株主優待割引券1枚につき、JR東日本エリア完結の普通片道乗車券1枚と、それに付随する料金券1枚分(1列車分)を所定運賃・料金の4割引で購入できます。ピークシーズンにも発売席数の制限なく利用できるため、JR東日本においては株主優待利用のハードルが低いのが特長です。

紙のきっぷを買うだけではなく、「えきねっと」で「新幹線eチケット」として新幹線のきっぷをネット購入することも可能です。

株主優待割引券を有償で入手するためのコストときっぷの割引額を天秤にかけて、割引額のほうが大きくなる場合には、株主優待割引を利用する価値があります。

この記事を執筆するに当たって、株主優待割引券1枚を有償で入手し、東京から仙台駅まで日帰りで往復するためのきっぷを購入しました。特急「ひたち」号のグリーン車に乗車しましたが、割引金額から株主優待割引券の入手コストを差し引いた3,870円分おトクでした。

JR東日本の株主として優待を受けるには~単元株単位で株式を保有~

JR東日本の株主に提供される株主優待割引券を受け取るためには、証券会社に取引口座を作り、同社の株式を単元株数である100株単位で購入する必要があります。さらに、毎年3月末日において当該株式を保有していることが必要です。

JR東日本の単元株主は約30万人おり(2025年3月現在)、そのうち約22%が個人株主(投資家)と言われています。

期末において300株以上同社の株式を保有していれば株主優待割引券を1枚ただちに受け取れ、保有株数が増えるにつれて受け取れる割引券の枚数も増加します。

JR東日本においては、2024年4月に株式分割が行われました。従来の1株が3株に分割された形ですが、所有する株式数に応じて発行される優待券の枚数が細分化されています。また、2年間以上連続して100株以上保有している場合にも、長期保有株主として優待券が1枚発行されます。

割引券を直ちに受け取るには最低でも300株を保有しなければならず、執筆時点(2025年7月)の株価で換算すると、最低でも100万円程度を投資しなければなりません。しかし、株式分割以降、その3分の1の投資で割引券を受け取れるチャンスが生じています。

株主優待割引券を入手するためのハードルは、以前よりも低くなりました。とは言え、執筆時点(2025年7月)の株価で換算しても、最低でも30数万円の余裕資金を投資し、株式の保有を続けるのは、誰にでも可能なことではありません。

筆者を含め、余裕資金がない庶民が株主優待割引券を入手することは、一体可能でしょうか。

株主優待割引券を有償で入手する方法

株主優待割引券を譲渡してはならないという制限は、特にありません。そのため、自ら使用しない株主優待割引券を多く保有している大株主が市中に放出することによって、金券ショップやネットオークションを通じて市中に出回ります。

つまり、金券ショップやネットオークションを通して株主優待割引券を入手できれば、誰でも株主優待割引を受けられることになります。しかし、株主優待割引券1枚当たりの金額も考慮に入れる必要があります。

株式の価格が常に変動するように、株主優待割引券の価格も常に変動します。株主優待割引券の有効期間が毎年7月1日から翌年6月末日の1年間であるため、有効期間が満了する毎年6月になるにつれて価格が安くなる傾向があります。

筆者は2025年5月にネットオークションで割引券を落札しましたが、その時の価格は1枚2,900円でした。当記事の執筆時点(2025年7月)では、金券ショップで1枚当たり概ね4,000円前後で発売されている模様です。

ネットオークションではもう少し安価で入手することが可能ですが、価格は常に変動します。ネットオークションサイト(「ヤフオク」や「メルカリ」など)で落札額の相場を調べれば、取引相場が容易に分かります。

ただし、株主優待割引券がいつでも必要な分だけ流通しているとは限らないことに注意しなければなりません。つまり、欲しくても入手できるとは限らないということです。

「株主優待割引券」を使用するメリット・デメリット

このように、JR東日本の株主優待割引券を常に入手できるとは限らず、また入手できてもその価格は一定ではありません。しかし、株主優待割引券をいったん入手できれば、利用時期を問わず運賃・料金が4割引になるのは大きな利点です。使い方によっては、得られる経済的利益(節約できる金額)のほうが大きくなります。

ここでは、株主優待割引券を利用するメリットとデメリットを考えたいと思います。

メリット

株主優待割引券の利用で得られる主なメリットは、以下の3つです。

- 運賃・料金が4割引になる点

- ピークシーズンにも使用可能で発売席数に限定がない点

- 株主優待割引券を持っていれば株主本人でなくても利用できる点

デメリット

一方で、株主ではない人が割引券を使用する場合、以下のようなデメリットが発生します。

- 株主ではない人が必ずしも株主優待割引券を入手できるとは限らない点

- 株主優待割引券を入手するコストがかかる点

- 利用する区間や列車によっては、入手コストが割引額を超えることがある点

「大人の休日俱楽部」割引きっぷは、ピークシーズンであるGWやお盆時期、年末年始には利用できません。一方、株主優待割引はピークシーズンでも利用可能で、発売席数にも制限がないのが、大きな強みです。

株主優待割引券の譲渡代金が株主にとって不労収入になったり、時期を問わず割引を利用できたりすることから、株主であることの強みは大きいと言えます。

株主優待割引券の割引率・損益分析

株主優待割引券を利用するとどれだけ経済的利益が得られるかは、多くの方が最も関心を寄せる点でしょう。ここでは、割引率を知った上でどれほど乗車したら元を取れるかを考えていきます。

株主優待割引券の割引率

JR東日本における株主優待の割引率は、所定運賃・料金の4割引です。株主優待割引券1枚につき購入できるきっぷは、以下の通りです。

- 普通片道乗車券1枚(距離制限なし)

- 料金券1枚(乗車券と同時購入要)

料金券(普通車・グリーン車)については、同時に購入する乗車券の区間内に限定されます。また、「大人の休日俱楽部」など他の割引とは併用できないため、2列車目以降は所定料金がかかります。

計算上、10円未満の端数は切り捨てです。「新幹線eチケット」については、紙のきっぷよりも120円低額です(200円の4割引分)。

損益分岐点および元を取るためのシミュレーション

株主から有償で株主優待割引券を入手する場合、きっぷの割引額が割引券の取得コストを上回るかどうか検討しなければなりません。割引券のコストが割引額を上回ってしまうと、株主優待割引券を利用する意味がなくなってしまうからです。

株主優待割引券の取得コストは一定しないため、以下の式で損益分岐点を算出します。

株主優待割引券の取得金額 / 割引率40% = 所定運賃・料金の金額(損益分岐点)

入手した割引券の金額が仮に3,000円であった場合、損益分岐点は7,500円となります。

割引された運賃・料金の合計4,500円 + 割引券の取得コスト3,000円 = 7,500円

どの程度の距離を移動すれば割引券の元を取れるか、利用が多いと見込まれる主要区間の片道運賃・料金(紙のきっぷ)を挙げていきます。

| 乗車区間 | 営業キロ | 利用列車・設備 | 所定運賃・料金 | 割引運賃・料金 | 割引額 |

| 東京駅・新青森駅間 | 713.7km | 新幹線・普通車指定席 | 17,670 | 10,590 | 7,080 |

| 東京駅・仙台駅間 | 351.8km | 新幹線・普通車指定席 | 11,410 | 6,840 | 4,570 |

| 東京駅・長野駅間 | 222.4km | 新幹線・普通車指定席 | 8,340 | 5,000 | 3,340 |

| 東京駅・松本駅間 | 235.4km | 在来線特急・普通車指定席 | 6,620 | 3,970 | 2,650 |

| 東京駅・松本駅間 | 235.4km | 在来線特急・グリーン車 | 10,280 | 6,160 | 4,120 |

上表から分かるように、新幹線では営業キロ300km以上、在来線特急列車ではグリーン車を利用した場合に割引額が増加します。JR東日本エリアの隅から隅まで乗車しなくても割と簡単に元を取れることがお分かりになるのではないでしょうか。

株主優待割引券を利用する価値が十分にあることを理解できたところで、割引券の具体的な使い方を見ていきましょう!

JR東日本「株主優待割引券」の使い方

株主優待割引券を入手できたら、実際にきっぷを購入します。

紙のきっぷだけではなく、新幹線に乗車する場合は「新幹線eチケット」も利用できます(在来線に乗り継ぐ場合は全区間紙のきっぷを購入)。

株主優待割引券の有効期間

株主優待割引券の有効期間は、7月1日から翌年6月30日までです。

使用期限の6月30日までにきっぷの決済・購入を行えば、問題ありません。6月30日に購入した場合の旅行開始日は、1か月先の7月30日です。きっぷの有効期間によっては、8月に入っても列車に乗車できることになります。

株主優待割引券の効力

株主優待割引券1枚につき、片道普通乗車券1枚と、その区間に含まれる料金券1枚分を所定運賃・料金の4割引で購入できます。乗車区間についてはJR東日本管内で完結する必要がありますが、距離制限はありません。専門的な領域ながら、長距離に及ぶ一筆書き乗車券を作ることさえ可能です。

2人で往復乗車する場合、株主優待割引券が4枚必要ということになります。

特殊な乗車券の取り扱いについて

連絡運輸や通過連絡運輸の扱いについては特に定めがないため、旅客営業規則や旅客連絡運輸規則等の規程を準用します。連絡運輸の対象となる社線区間を除いたJR東日本区間のみ、割引が適用されます。

株主優待割引を利用する時は、できれば経路がシンプルなきっぷを買った方が良いでしょう(例外は、経路オーバーでの補充券発券くらいでしょうか)。

株主優待割引で購入した乗車券類の変更・払いもどし

乗車変更および払いもどしについては、通常のきっぷに準じた取り扱いです(紙のきっぷの乗車変更は、1回だけできます)。ただし、きっぷを払いもどすと株主優待割引券は消化となり、再利用できません。

「えきねっと」上で未決済の予約の取消を行った場合、割引券は消化されずに、別の予約で使用できます。いったん決済した後に払いもどしを行った場合は、割引券は再利用できません。

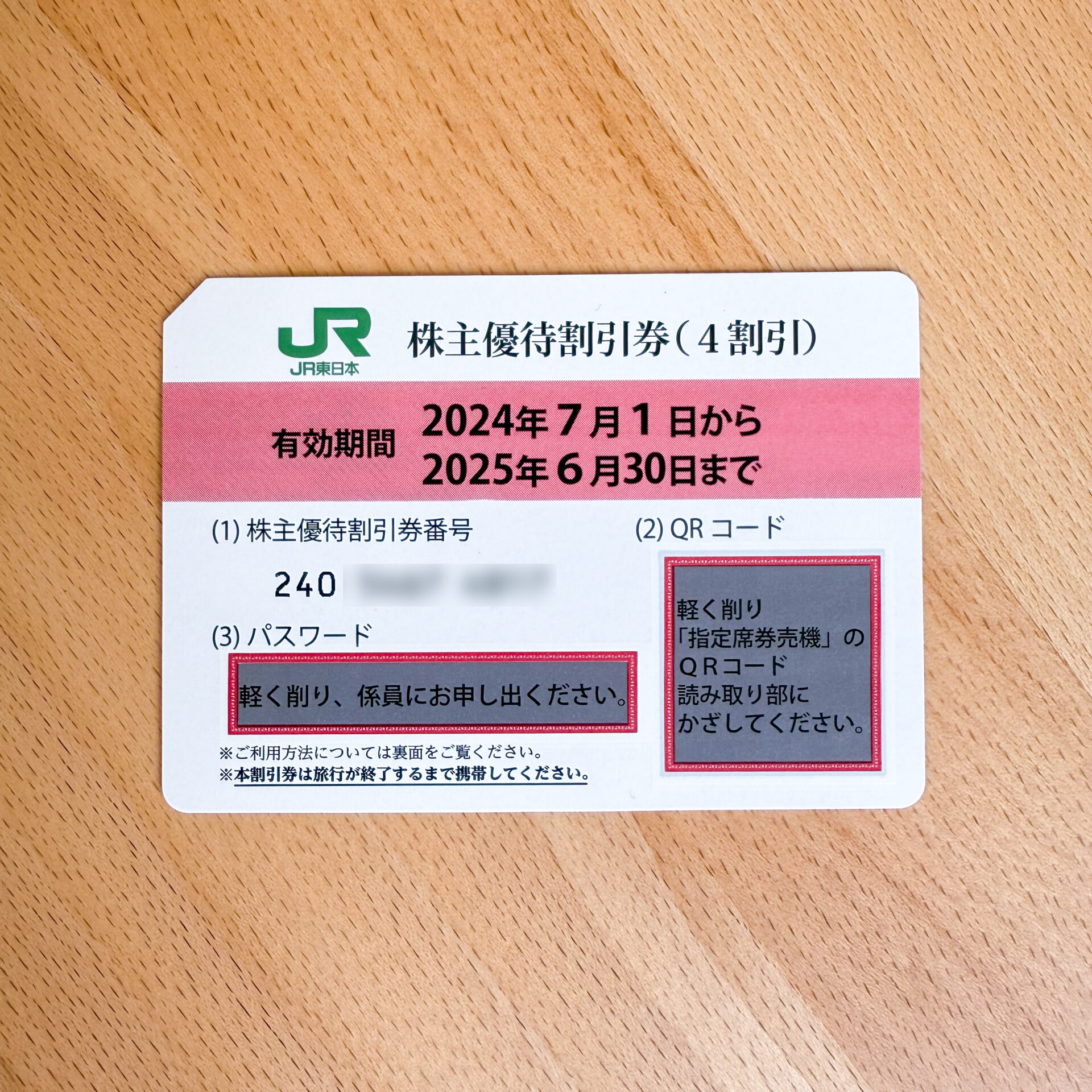

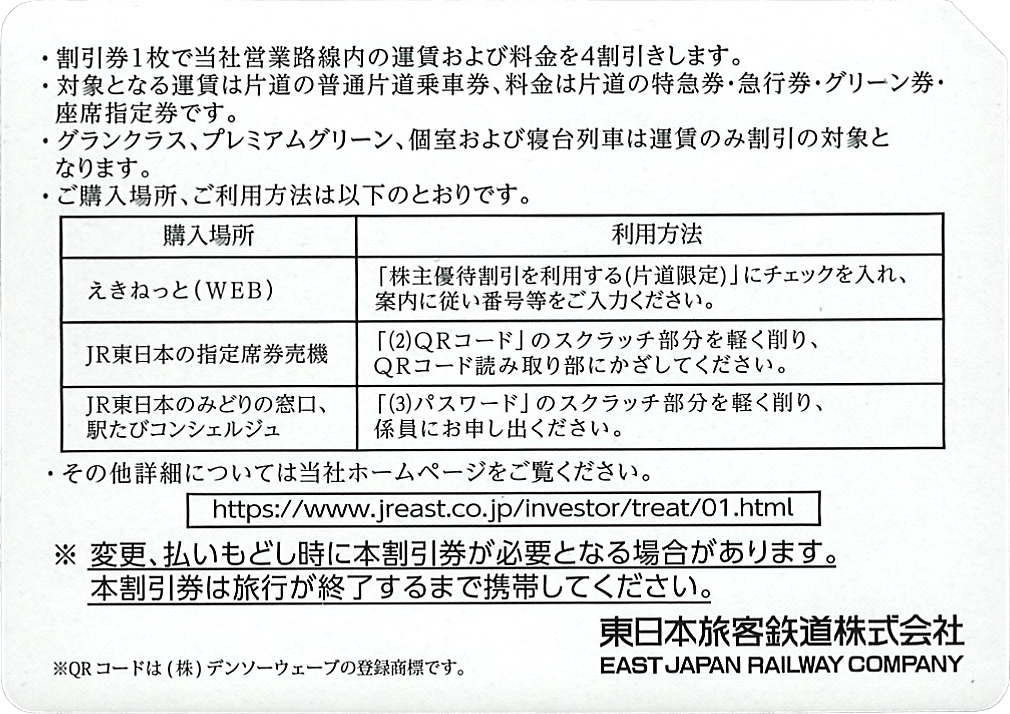

株主優待割引券の様式

表面には、11桁の「株主優待割引券番号」、12桁のパスワード、QRコードが記載されています。割引券番号とパスワードを提示してきっぷを購入します(指定席券売機では、QRコードで情報を読み込ませることが可能です)。

裏面には、割引券使用上の注意が記載されているので、よく読みましょう。

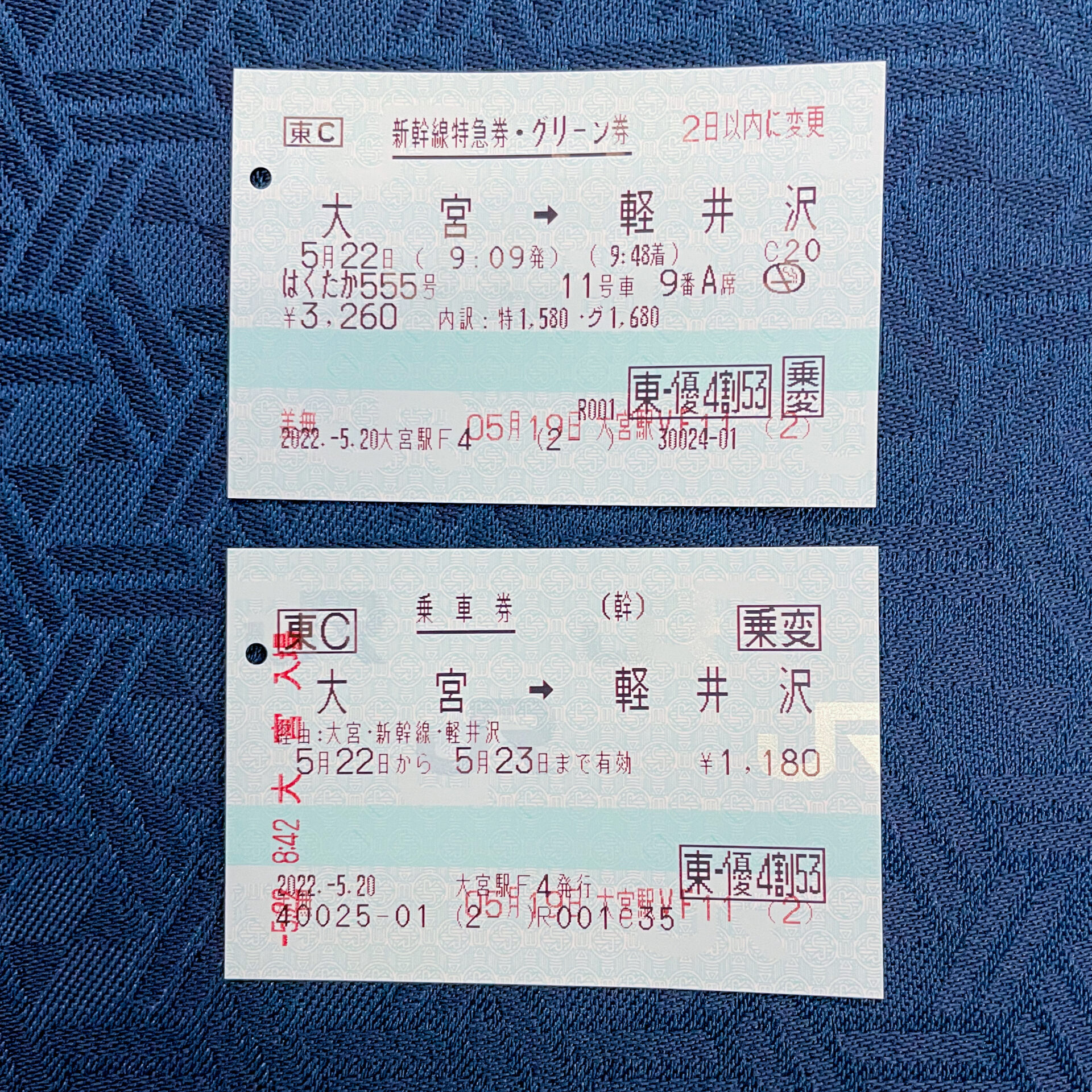

これから、筆者が実際に購入したきっぷを実例としてご紹介します!

株主優待割引券を利用して購入したきっぷの実例

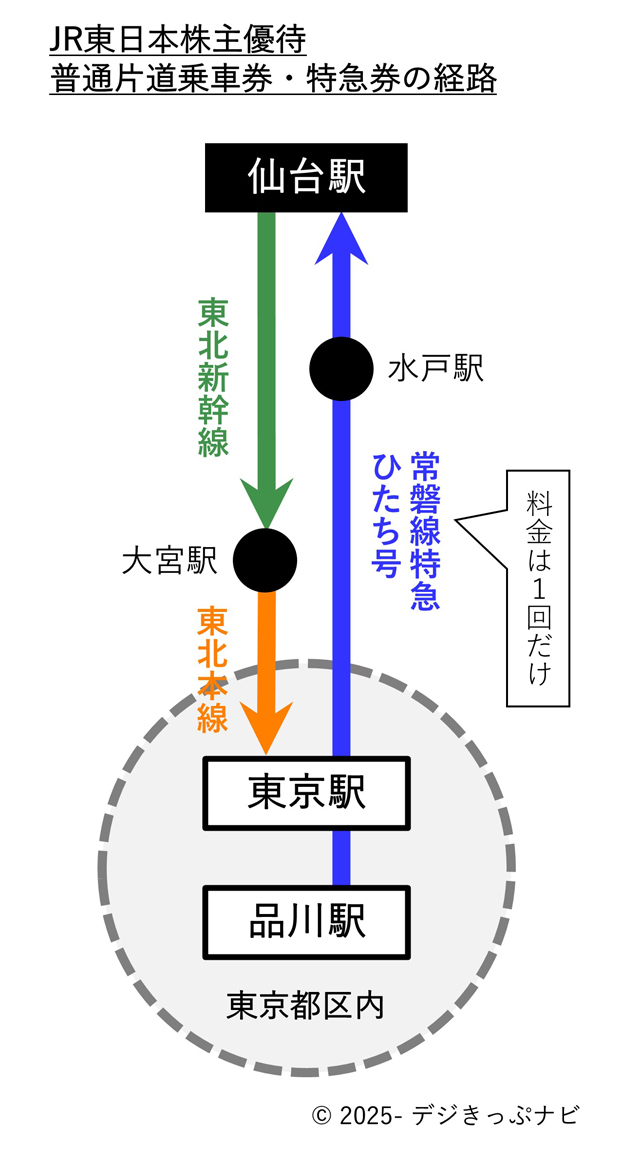

東京から仙台駅に向かうのに、ゆきは常磐線経由で特急「ひたち」号グリーン車に乗車し、かえりは東北新幹線に乗車しました。株主優待割引券で全区間の乗車券と「ひたち」号の特急券を購入しました。

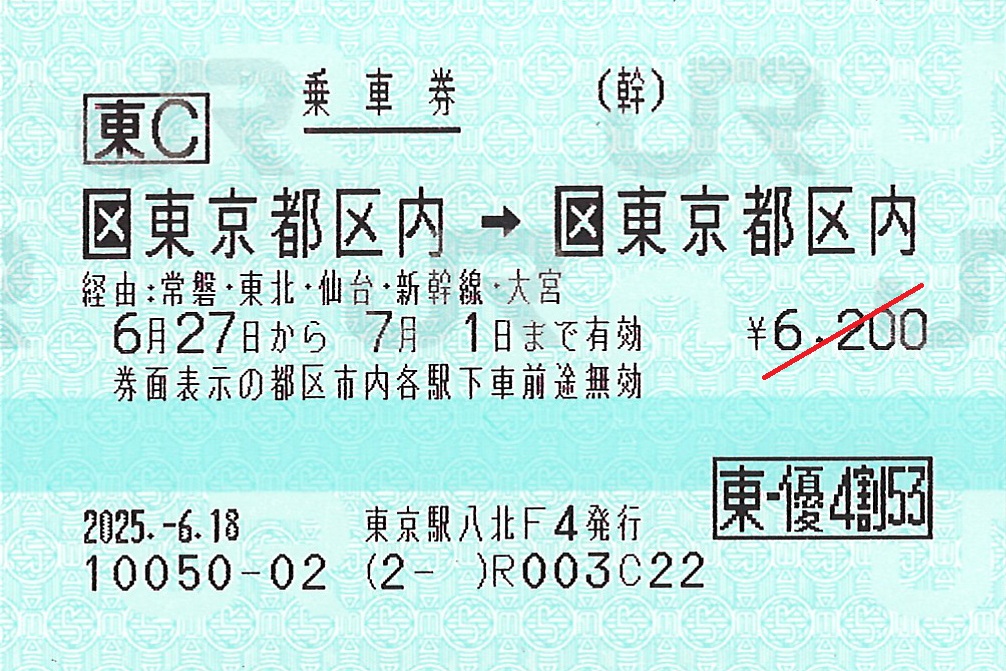

● 普通片道乗車券

東京都区内 → 東京都区内

経由:常磐線・仙台駅・新幹線・大宮駅

営業キロ:718.9km

普通片道運賃10,340円 x 0.6 = 6,200円(端数処理後)

福島駅・仙台駅間が新在別線であるため、岩沼駅・仙台駅間が複乗とならずに全区間の通算が可能です。このように、複雑な経路でも乗車券を1枚にまとめられる場合があることを覚えておくとよいでしょう。

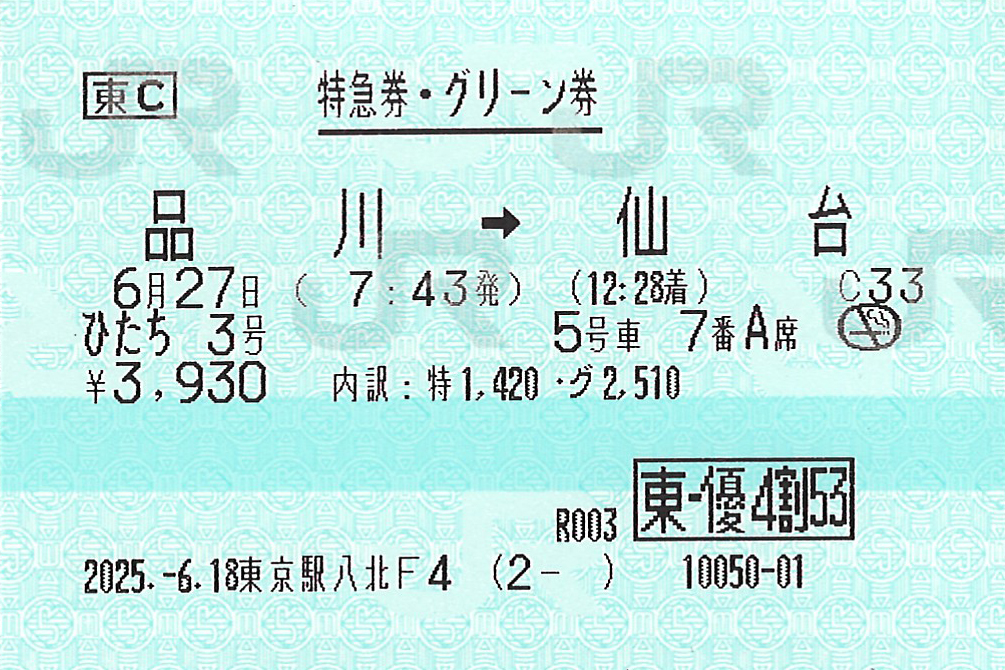

● 特急券(グリーン車)

品川駅 → 仙台駅

営業キロ:367.1km

特急・グリーン料金6,560円 x 0.6 = 3,930円(端数処理後)

乗車距離に対してグリーン料金が比較的リーズナブルなため人気があるようで、席の予約が取りにくかったです。

● 損益分析

| 券種 | 所定運賃・料金 | 割引運賃・料金 | 割引額 |

| 乗車券 | 10,340円 | 6,200円 | 4,140円 |

| 特急券 | 6,560円 | 3,930円 | 2,630円 |

乗車券と特急券の割引額を合算すると6,770円で、割引券の取得価額2,900円を大きく上回る結果となりました。

まとめ

JR東日本においては、保有する株式数に応じて株主優待割引券が発行されます。2024年に実施された株式分割によって株主優待割引券を入手するハードルが下がったとはいえ、単元株主として割引券を受け取るには相応の投資が必要です。

しかし、株主優待割引券の譲渡は禁止されていないため、株主が自ら消費しない割引券が市中に流通します。JR東日本の株式を保有していなくても、株主優待割引券を有償で入手することによって割引を受けられるのです。

株主でない人が株主優待割引券を入手する場合、割引券の取得金額と運賃・料金の割引額を比較する損益分析が必要です。経路が長ければ長いほど、株主優待割引を受けるメリットが大きくなります。

「大人の休日俱楽部」割引を利用できないピークシーズンであっても大幅な割引を受けられる株主優待割引券の効力は、強力です。

株主優待によって、経済的強者である株主(投資家)がより多くの経済的利益を受けられる形です。また、株主優待割引券を他者に譲渡する場合、株主にとってはその対価が不労収入に当たります。株式投資が、さらなる果実を生み出すと言えるでしょう。

よろしければ、個人的な意見に少しだけお付き合いください!

おわりに~株主優待に関する筆者の問題意識~

ここまで株主優待割引券の利用法について解説してきましたが、この仕組み自体が持つ構造的な側面にも目を向けたいと思います。

株主優待には、株式を保有できるだけの経済的余裕のある層に恩恵がもたらされる側面があります。株式を保有するだけの余裕がない庶民が、その恩恵を受けるために割引券を有償で入手しなければならないという現状は、至って理不尽なことです。

もちろん、株主優待制度は企業が株主還元を行うための有効な手段であり、資本市場の活性化にも寄与するに違いありません。

しかし、株主優待割引券が市場で有償で取引されているという事実は、経済的な優位性を持つ投資家が、そこからさらなる利益を生み出す機会を得ているという側面を示唆しているとも考えられます。

株主優待制度の裏側にある経済的な構造について、皆さまに少しでも考えを巡らせていただけたら幸いです。この記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました!

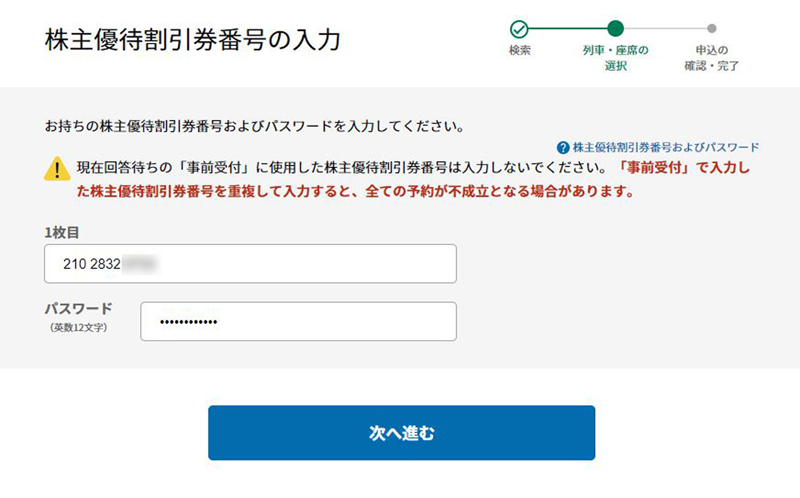

Appendix:「えきねっと」上の操作画面遷移

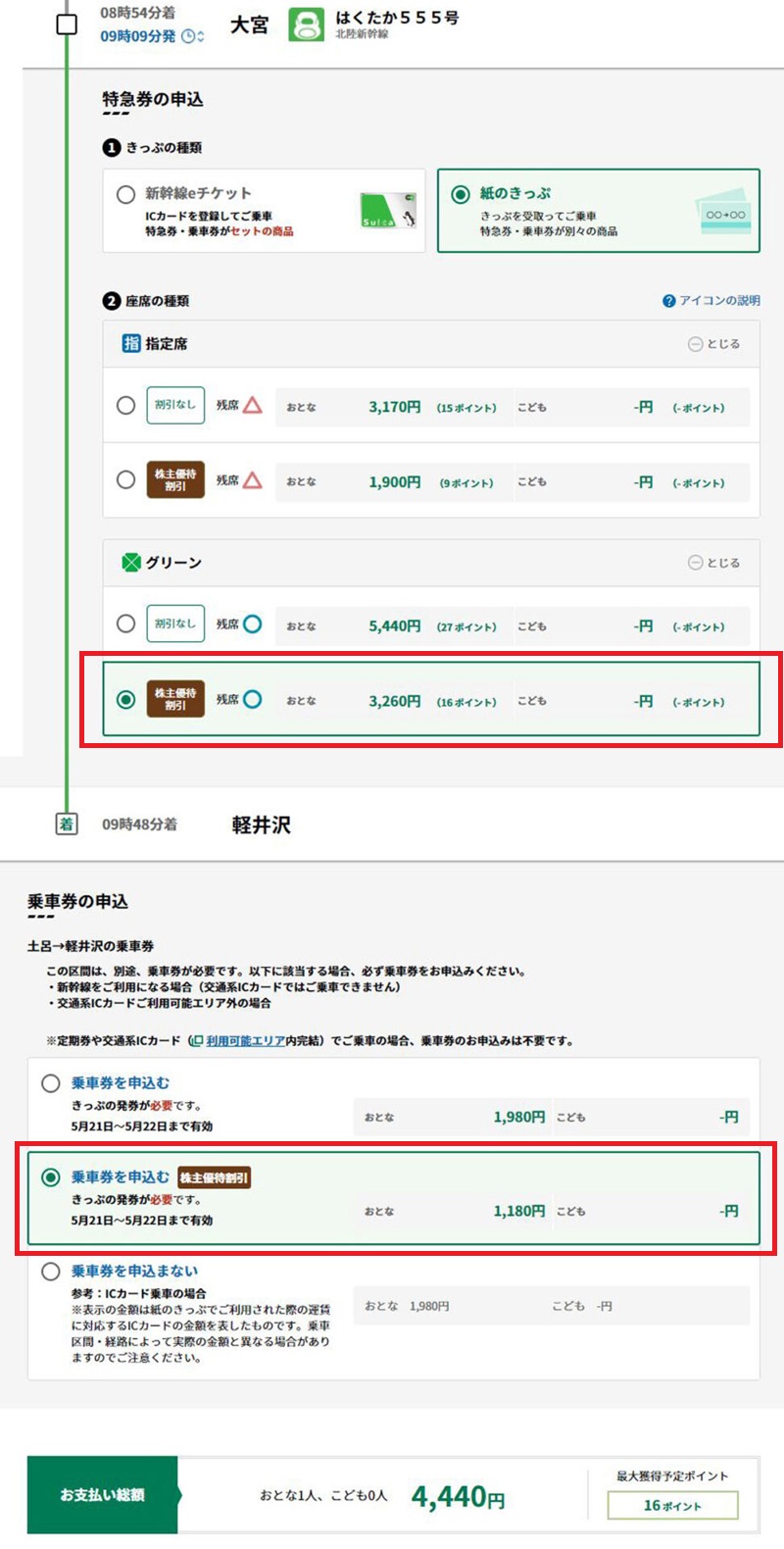

別の機会に、ゆきとかえりのきっぷをネット予約サービスの「えきねっと」で購入しました。「えきねっと」上では、株主優待割引のきっぷの購入がとてもスムーズでした。

そのうち、ゆきのきっぷを購入した時のPC版操作画面をご紹介します。

1.列車の検索画面にて発駅と着駅、日にち、時間を入力します。ここで「株主割引を利用する」をチェックします。

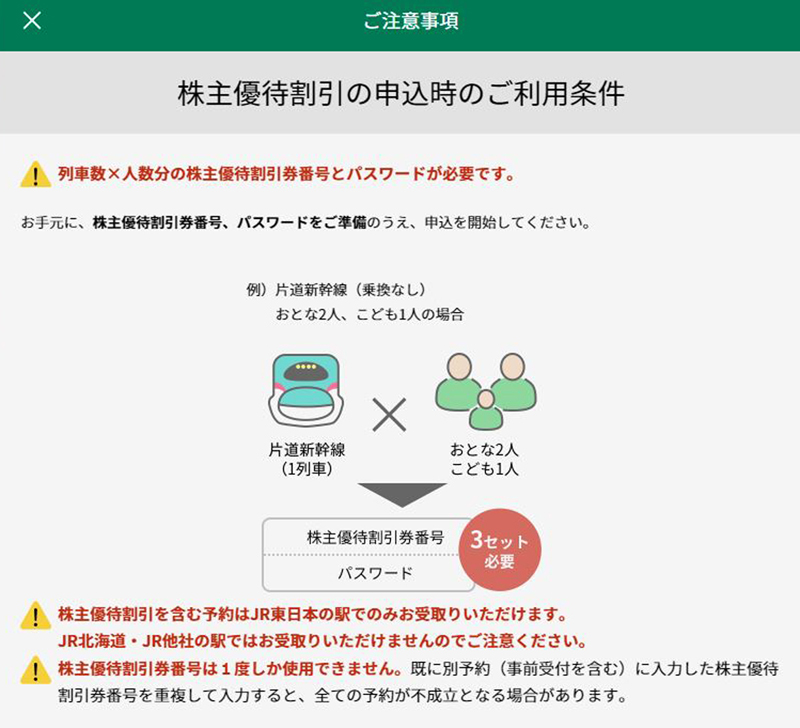

2.注意事項が記載されたダイアログボックスが表示されるので「了解」します。

3.列車の設備、料金種別、乗車券の要否を選択します。いずれも「株主優待割引」を選択します(「新幹線eチケット」が選択できますが、本例では紙のきっぷを購入しました)。

4.株主優待割引券の11桁の番号と12桁のパスワードを入力します。

5.申込内容を確認し、間違いなければ決済手段を選択してから予約を確定します(本例では「駅でお支払い」)。

予約完了後に駅で代金を決済し、紙のきっぷを受け取りました。

参考資料

● Yahooファイナンス JR東日本

● FISCO JR東日本

● JR東日本ウェブサイト「株主優待割引券について」2025.7閲覧

● JR東日本ウェブサイト「株主の状況」2025.7閲覧

当記事の改訂履歴

2025年7月14日:当サイト初稿(リニューアル)

2022年5月30日:前サイト初稿(原文作成)

コメント