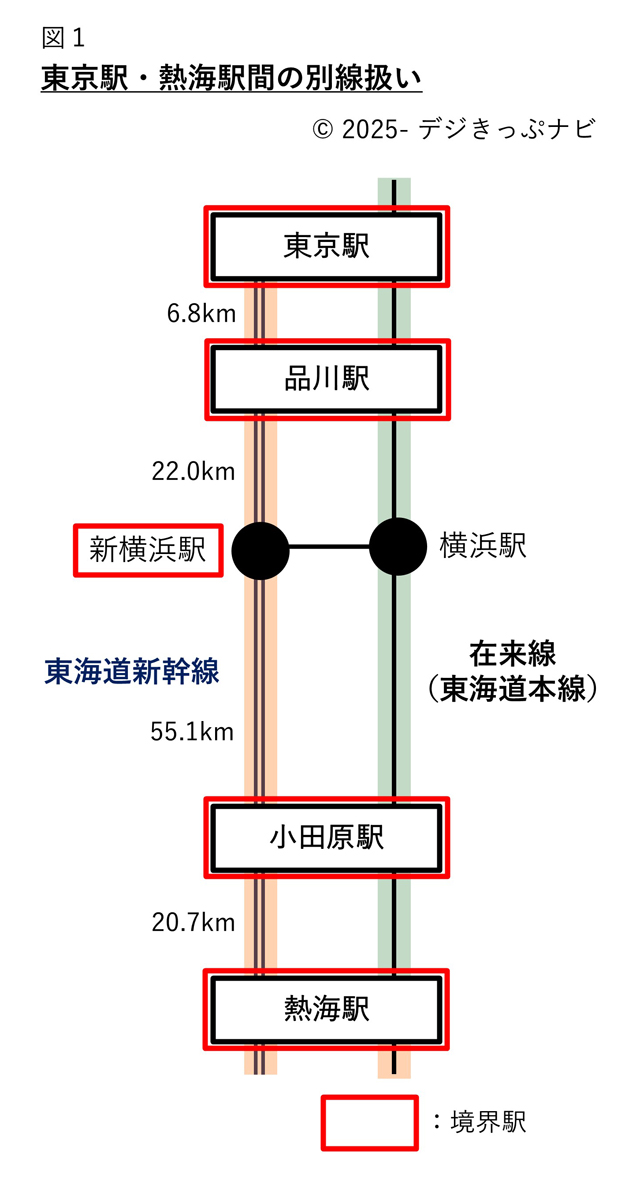

東京駅・熱海駅間を結ぶ東海道新幹線と在来線の東海道本線。

運営会社がJR東海とJR東日本に分かれながらも、運賃制度上はこれまで一体的に取り扱われてきました。東京駅・熱海駅間の乗車券があれば、新幹線・在来線の経路を気にすることなく、いずれの経路にも乗車可能でした。

ところが、2026年3月に実施されるJR東日本管内の運賃引き上げによって、東京駅・熱海駅間の運賃水準に差が生じることになりました。

運賃の引き上げがない東海道新幹線(JR東海)においては、JR全社共通の運賃水準(基準額)が維持されます。一方、東海道本線(JR東日本)を経由する場合は基準額に加え、加算額が適用されます。

そのため、東京駅・熱海駅間を経由する乗車券の売り分けが始まることになりました。あらかじめ新幹線と在来線のいずれかを利用するかを明確にし、経路を指定して乗車券を購入しなければなりません。

今回の変更によって、きっぷの買い方が一層複雑になります。運賃が具体的にどのように変わるのか、関心をお持ちではないでしょうか。

運賃体系のシンプル化を目指すJR東日本にとって、運賃改定に伴う東京駅・熱海駅間の別線化で運賃計算が一層複雑になることは、ジレンマに違いありません。本州3社が足並みを揃えて運賃改定を行えばよかったのではないかと考えます。

この記事では、2026年3月14日に実施されるJR東日本管内の運賃改定に伴う東京駅・熱海駅間の完全別線化によってもたらされる影響について深掘りします。当記事をお読みいただき、同駅間の運賃計算方が具体的にどのように変わるのかをイメージしていただければ幸いです。

- 国の指針に基づく「通算加算方式」の採用によって別線化が必要となること

- JR全社共通の基準額とJR東日本区間の加算額を合算して運賃額を求めること

- 別線化に伴い、選択乗車特例の廃止や70条区間の変更等が行われること

運賃制度に大きな影響を及ぼすJR東日本管内の運賃改定

2026年3月のJR東日本運賃改定に伴う東京駅・熱海駅間の完全別線化による乗車券の売り分けは、全国にわたるJR線を一体とした現行の運賃計算体系を維持するために必要不可欠な措置として生じました。

従来、JR本州3社の運賃水準は同一で、運賃計算の基準となる共通の運賃表が定められています。その表に掲載されている運賃額がJR全線の運賃計算のベースとなるため、実務上「基準額」と呼ばれています。

ところが、2024年12月に行われたJR東日本による運賃改定の申請が2025年8月に認可され、JR東海およびJR西日本と運賃水準が同一だった時代が終焉しました。

ここで問題になるのが、乗車区間がJR会社間をまたがるケースです。

運賃改定後は、上述した共通の基準額に、引き上げ額相当の「加算額」を適用することになります。JR会社間をまたがる運賃計算において、基準額と加算額を合算して全区間の運賃を求める方法が、JR東日本管内にも適用される形です。

最も厄介なのが、JR東海区間とJR東日本区間が並行する東京駅・熱海駅間の運賃計算です。両社の運賃水準が異なるため、乗車経路によって運賃額に差が生じることになります。運賃改定の実効性を確保するために、運賃計算上同駅間を完全別線化し、乗車券の売り分けを行う必要に迫られたわけです。

同駅間においてこれまで実施されてきた選択乗車特例の運用が、運賃改定を以って終了することになります。名実ともに乗車経路によって運賃額に差が生じ、その経路に適合した乗車券を正しく購入しなければならないのです。

運賃改定前においては、東京駅・熱海駅間の運賃額は新幹線・在来線を問わず、基準額の1,980円と同額でした。

改定後においては、同駅間の運賃額は、新幹線経由では基準額が維持されます。一方、在来線経由ではJR東日本の賃率が適用され、運賃額が高くなります。

このように、運賃改定による影響は、運賃が高額になるばかりではありません。運賃計算が煩雑になる上、乗車券の発売方が柔軟性に欠けることにより、ユーザーばかりではなく現場の駅係員にも混乱が起こるのではないでしょうか。

一般的な「新在別線」については、以下の記事をぜひご一読ください。

東京駅・熱海駅間が運賃計算上別線化された背景

単なるJR東日本管内の運賃引き上げであるにもかかわらず、影響がこれほど大きいのはなぜでしょうか。ここでは、東京駅・熱海駅間の完全別線化に至った背景を掘り下げます。

根本的な原因については、古い話ですが、国鉄分割民営化に遡ることが可能です。

1987年に実施された国鉄分割民営化によって、全国の鉄道網の運営が地域別に6社に分割されました。旧国鉄が運営していた路線網を、JR各社がそのまま継承した形です。

JR発足当初は全国で運賃水準が同一でしたが、その後JR会社間で運賃水準に差がみられるようになりました。JR旅客6社は経営規模や路線の収支が大きく異なるため、地域によって運賃水準が異なるのは、致し方ないことです。

問題なのは、各社間の運賃水準の調整方法です。

その方法はいくつか考えられますが、JR本州3社の完全民営化に際して国土交通省が公表した「新会社がその事業を営むに際し当分の間配慮すべき事項に関する指針」(2001年に制定)がベースとなっています。

その指針は、策定されてから「当分の間」適用するとされたものの、実は現在も当分の間として脈々と生きているのです。

この指針によって、乗車区間がJR会社をまたがる場合に全区間を通算しなければならないとされています。全乗車区間を通算すれば、乗車区間が長距離であればあるほど運賃水準が低くなる「遠距離逓減制」が一層活きてくるわけです。

この方式は「通算加算方式」と呼ばれ、JR全社共通の運賃表に定められた基準額に、JR各社の賃率が反映された運賃表との差額(加算額)を適用します。

今回の運賃改定に当たって変更される運賃計算方法の根底にある考え方は、この指針の影響を受けているのです。

JR東日本区間と他社区間にまたがる場合の運賃計算に関しては、全乗車区間の基準額にJR東日本区間の加算額を適用し、合算して総額を求めます。

また、東京駅・熱海駅間の運賃計算についても例外ではなく、基準額と加算額を合算する方式を採用することで全体との均衡を保っています。

このように、JR東日本が運賃体系のシンプルさを指向しているにもかかわらず、運賃計算が複雑になる背景には、国の方針が関わっているのです。

東京駅・熱海駅間における運賃計算方がなぜ複雑になったのかを理解できたところで、具体的な運賃計算例のご説明に入ります!

東京駅・熱海駅間を含む場合の運賃計算例【改定前・改定後】

乗車区間に東京駅・熱海駅間を含む場合の運賃計算の実例をご紹介し、運賃改定前後の違いを明らかにしていきましょう。

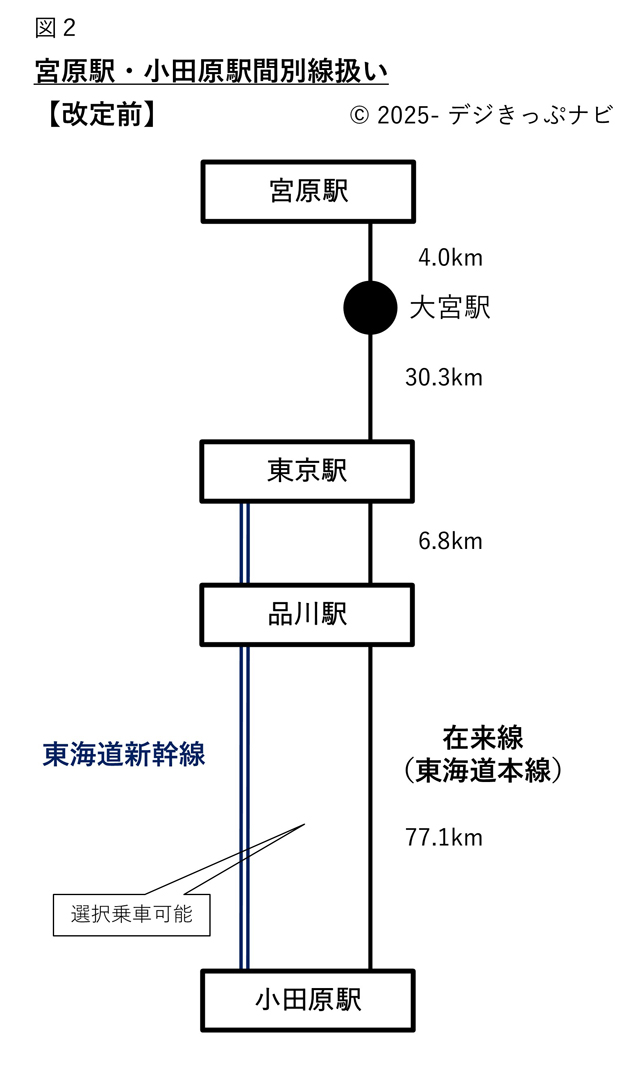

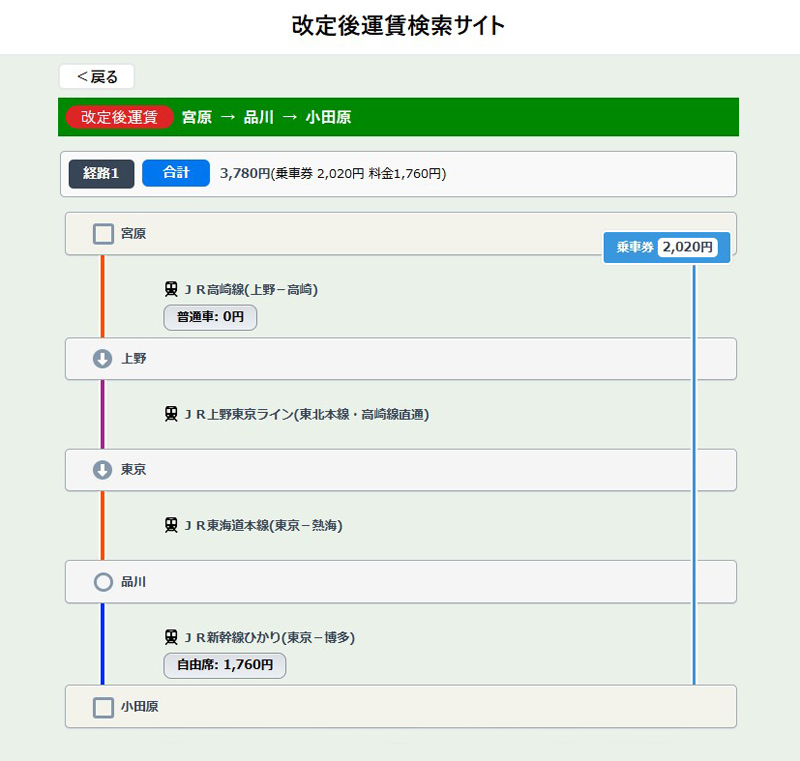

ここでは、JR東日本が整備した「改定後運賃検索サイト」の計算結果を用いて、高崎線宮原駅(さいたま市北区)から東海道本線小田原駅(神奈川県小田原市)までの運賃を比較検討することにします。

宮原駅・小田原駅間の運賃計算【運賃改定前】

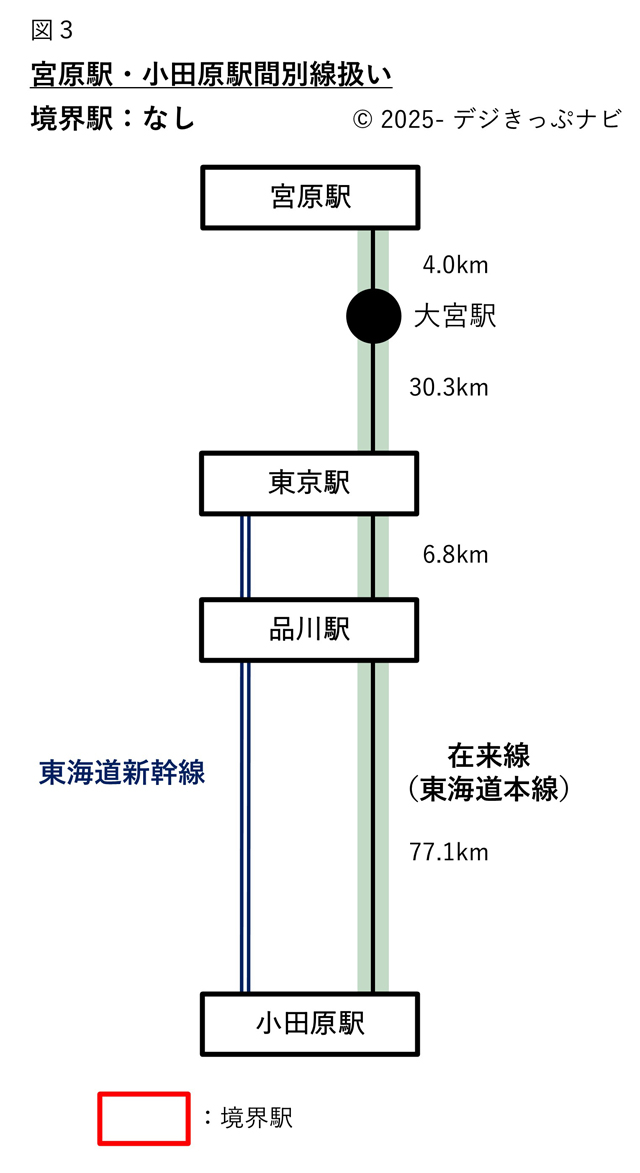

宮原駅・東京駅間は、JR東日本が運営する高崎線および東北本線です。東京駅・小田原駅間については、新幹線はJR東海が運営する東海道新幹線で、在来線はJR東日本が運営する東海道本線です。

運賃改定前は、乗車経路による運賃水準の差はありませんでした。全区間についてJR全社共通の基準額を適用することになるため、運賃計算方は至ってシンプルです。

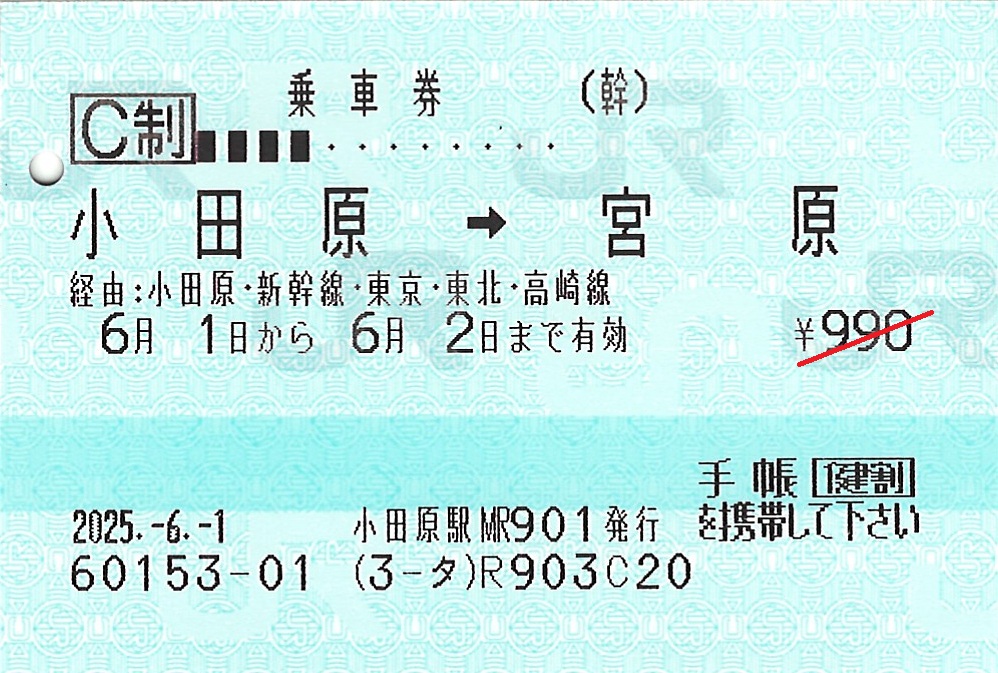

新幹線経由

全区間を幹線として、営業キロ118.2km分の基準額を算出します。全区間の賃率が同一であるため、新幹線への乗り継ぎが東京駅か品川駅かを問わず同額です。

| 乗車区間 | 営業キロ | 運賃額 |

| 宮原駅・東京駅 | 34.3km | ↓ |

| 東京駅・小田原駅 | 83.9km | 基準額1,980円 |

| 合計 | 118.2km | 1,980円 |

以下の画像は、この経路を元にして購入した実際の普通乗車券です。

乗車券の経由欄には[小田原・新幹線・東京]と記載されており、「乗車券」の下には新幹線経由であることを示す■■■■が表示されています。

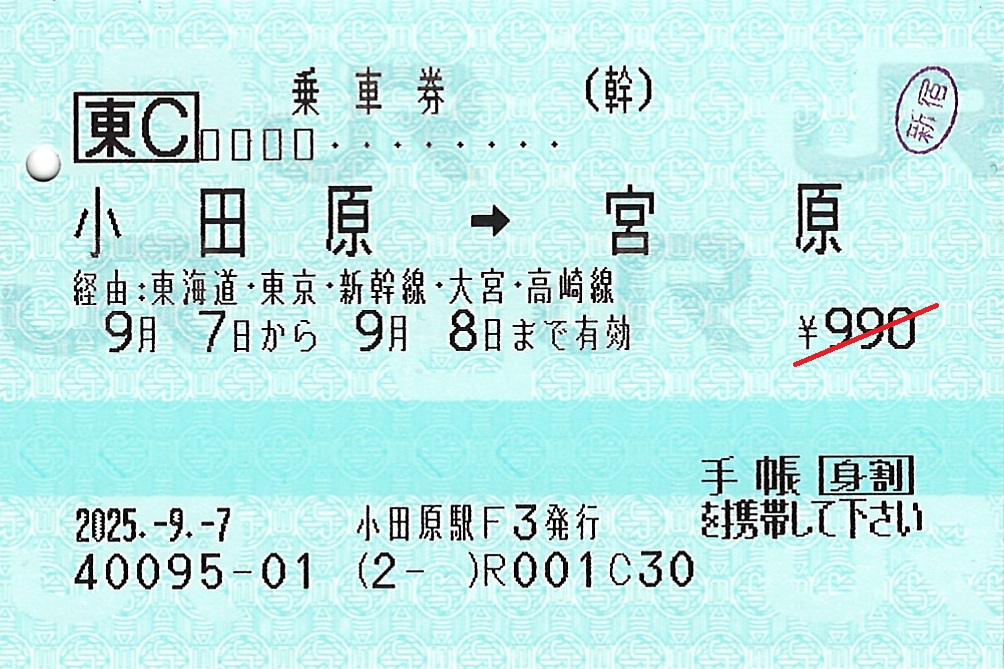

全区間在来線

計算過程は、新幹線経由の場合と全く同じです。

| 乗車区間 | 営業キロ | 運賃額 |

| 宮原駅・小田原駅 | 118.2km | 基準額1,980円 |

| 合計 | 118.2km | 1,980円 |

以下の画像は、この経路を元にして購入した実際の普通乗車券です。

乗車券の経由欄には[東海道]と記載されており、「乗車券」の下には在来線経由であることを示す□□□□が表示されています。なお、東京駅・大宮駅間を新幹線経由としたため、乗車券の有効期間は2日間です。

このように、経路が新幹線経由か全区間在来線かを問わず、運賃額は基準額の1,980円と同額です。また、品川駅・小田原駅間に設定されている選択乗車特例(旅客営業規則第157条第20号)が適用されるため、乗車券上の経路を問わず他方の経路を選択できます。

乗車券の発売時に新幹線・在来線の一方を指定するものの、旅行開始後に任意の経路を選択可能で、ユーザー・駅係員の両者にとって問題になりにくかったのです。

横浜駅・新横浜駅周辺の選択乗車特例については、以下の記事をぜひご一読ください。

宮原駅・小田原駅間の運賃計算【運賃改定後】

運賃改定後においては、JR東日本区間についてJR東日本の賃率が適用されます。JR会社間またがりとなる場合、JR東日本乗車区間分についてJR東日本幹線運賃表とJR全社共通基準額表の差額が加算されます。

全区間在来線利用の場合

宮原駅・小田原駅間が在来線経由である場合、全区間がJR東日本管内です。全区間の営業キロを基にして、JR東日本幹線運賃表から運賃額を算出します。

| 乗車区間 | 営業キロ | 運賃額 |

| 宮原駅・小田原駅 | 118.2km | JR東幹線2,090円 |

| 合計 | 118.2km | 2,090円 |

普通乗車券(紙のきっぷ)の他に交通系ICカードによるIC乗車を選択できますが、運賃はいずれも同額です。

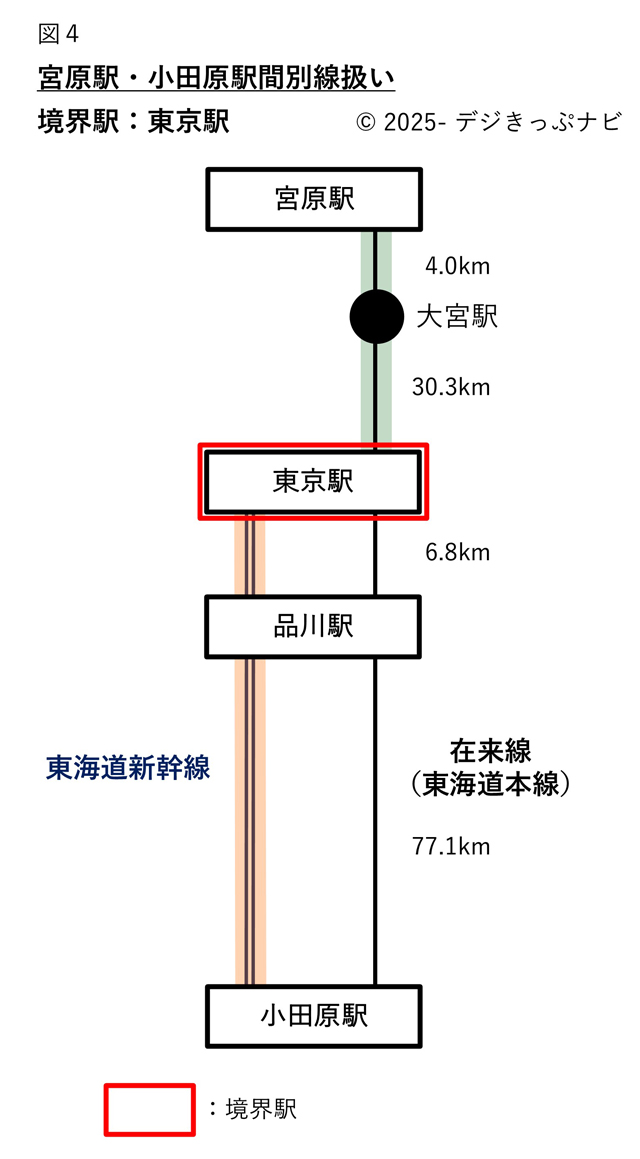

新幹線との接続駅が東京駅の場合

東京駅が、JR東日本とJR東海の運賃計算上の境界駅となります。

宮原駅・東京駅間34.3kmがJR東日本の在来線区間、東京駅・小田原駅間83.9kmが新幹線区間です。全区間に対してJR全社共通の基準額を計上し、宮原駅・東京駅間分のJR東日本加算額を適用した上で、最終的な運賃額を求めます。

| 乗車区間 | 営業キロ | 運賃額 |

| 宮原駅・東京駅 | 34.3km | JR東加算額30円 |

| 東京駅・小田原駅 | 83.9km | 基準額1,980円 |

| 合計 | 118.2km | 2,010円 |

宮原駅・東京駅間34.3km分のJR全社基準額590円と、JR東日本幹線620円との差額30円を、JR東日本分の加算額として適用する形です。

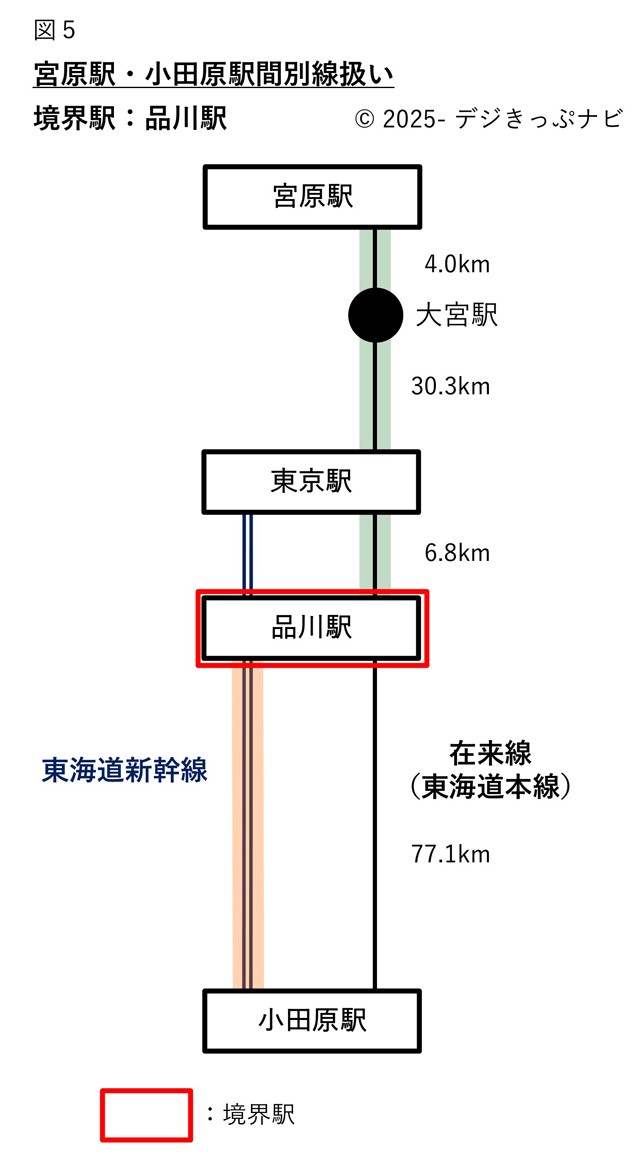

新幹線との接続駅が品川駅の場合

品川駅が、JR東日本とJR東海の運賃計算上の境界駅となります。

宮原駅・品川駅間41.1kmがJR東日本の在来線区間、品川駅・小田原駅間77.1kmが新幹線区間です。全区間に対してJR全社共通の基準額を計上し、宮原駅・品川駅間分のJR東日本加算額を適用した上で、最終的な運賃額を求めます。

| 乗車区間 | 営業キロ | 運賃額 |

| 宮原駅・品川駅 | 41.1km | JR東加算額40円 |

| 品川駅・小田原駅 | 77.1km | 基準額1,980円 |

| 合計 | 118.2km | 2,020円 |

宮原駅・品川駅間41.1km分のJR全社基準額770円と、JR東日本幹線810円との差額40円を、JR東日本分の加算額として適用する形です。

このように、JR東日本とJR東海の境界駅が異なると運賃額が異なることになります。運賃改定によって、運賃計算が一層難解になりました。

運賃改定に伴う運賃計算特例の改廃

JR東日本管内における運賃改定は単なる賃率の引き上げではなく、運賃制度の大幅な改廃が含まれます。

その中でも大きな影響が及ぶのが、旅客営業規則第157条の選択乗車特例、同規則第70条の特定区間、および同規則第86条の特定都区市内制度です。

選択乗車特例の適用廃止(規則第157条第19-21号)

旅客営業規則第157条に定められた選択乗車特例は、新幹線と在来線が並行している区間を中心に設定されています。対象区間においては、乗車券に表示されていない他方の経路を任意に選択して乗車できるという、柔軟な制度です。

しかし、今回の運賃改定によって、東京駅・熱海駅間周辺の選択乗車設定区間が影響を受けることになります。

従来、品川駅・小田原駅間は「新在別線」区間として乗車券上の経由欄に表示された経路にもかかわらず、新幹線と在来線の他方を選択して乗車できました。

それは旅客営業規則第157条第19号ないし第21号に規定されており、柔軟な運用としてユーザー・駅係員ともに有用な制度でした。

しかし、運賃改定による東京駅・熱海駅間の別線扱いと、このような選択乗車特例は、根本的に矛盾します。万が一選択乗車が認められたら乗車券の購入方法に抜け道が発生し、運賃改定の実効性が保てなくなるためです。

そのため、上記の選択乗車特例は、運賃改定を契機に営業上の要請として廃止されることになりました。

東京付近の特定区間の変更(規則第70条)

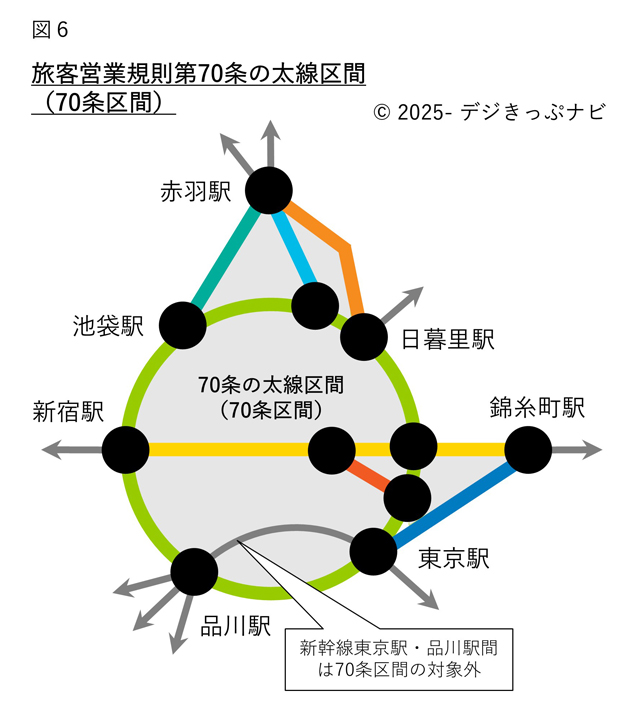

東京山手線内周辺の運賃計算方が定められているのが旅客営業規則第70条で、対象区間(太線区間・70条区間)を通過する際には最短距離で運賃計算を行います。

東京駅・熱海駅間の別線化によって、東海道新幹線東京駅・品川駅間が70条区間から除外されました。そのため、新幹線と在来線を乗り継ぐ駅が東京駅か品川駅かによって、運賃額が異なる場合が生じます。

例えば、東海道新幹線新横浜駅以遠の各駅間と中央本線大久保駅(東京都新宿区)以遠の各駅間では、東京駅経由であるか品川駅経由であるかによって運賃額に差が出ることがあり得ます。

従来は東海道新幹線への乗り継ぎ駅によって取り扱いに差が生じることはなかったため、70条区間からの除外によって運賃計算が一層煩雑になりました。

特定都区市内制度の変更(規則第86条)

東京都区部における特定都区市内には、東京都区内と東京山手線内が挙げられます(旅客営業規則第86条)。これらのゾーンに、東海道新幹線東京駅・品川駅間が明示されるようになりました。

東海道新幹線品川駅・新横浜駅間を通過する場合には、東海道新幹線東京駅・品川駅間を通過するものとされました。いずれの場合も東京駅が中心駅であることは変わらないため、乗車券の効力には影響が及びません。

横浜市内についても新幹線経由と在来線経由では運賃計算上の中心駅が異なりますが、乗車券の効力には変更ありません。

東京駅・熱海駅間において想定されるきっぷの取扱方

乗車区間に東京駅・熱海駅間が含まれる普通乗車券の発売や乗車変更に関して想定される取扱方を、ここにまとめました。

乗車券の発売

乗車経路中に東京駅・熱海駅間が含まれる場合、新幹線・在来線の経路によって乗車券の売り分けを行います。

乗車券の発売時に新幹線・在来線の一方を特定し、これまで説明した要領で運賃計算を行った上で発売します。

さらに、乗車経路中に東海道新幹線品川駅・横浜駅間が含まれる場合、旅客営業規則第70条における太線区間(70条区間)や、同規則第86条の特定都区市内制度における東京都区内・東京山手線内を発着する場合の運賃計算に影響が及びます。

したがって、新幹線と在来線を東京駅で乗り継ぐのか、あるいは品川駅で乗り継ぐのかを明確にしておかなければなりません。

旅行開始前の乗車変更(乗車券類変更)

旅行開始前に乗車経路を変更したくなった場合、駅窓口や各種ネット予約サービス上で1回のみ乗車変更の手続きが可能です(乗車券類変更)。

乗車券を払いもどすことなく、手数料なしで経路の変更ができるので、まず乗車変更ができないか確認することをおススメします。

乗車券類変更を行う場合、変更後の運賃額の方が高額ならば差額を支払い、逆に低額ならば差額の返還を受ける形です。旅行開始後に区間変更の手続きを行う場合は差額が返ってこないため、できれば旅行開始前に乗車変更を済ませておきたいところです。

旅行開始後の乗車変更(区間変更)

旅行開始後に新幹線や在来線に経路を変更したくなった場合、規則上は途中駅の改札口でその旨を申し出て「区間変更」と呼ばれる手続きを行います。実務上は、着駅で差額を精算するか、途中駅で区間変更券を発行するかのいずれかになりそうです。

新幹線経由の乗車券を持っていて経路を在来線経由に変更したい場合、差額が追徴されます。一方、在来線経由の乗車券を持っていて新幹線経由になる場合は運賃額が低くなりますが、差額は返還されません。

返金を受けられないと損になるため、できるだけ旅行開始前に経路を確定したいです。

新下関駅・博多駅間における別線扱いと類似

東京駅・熱海駅間で実施される別線扱いは、すでに新下関駅・博多駅間の境界駅である新下関駅・小倉駅・博多駅で行われています。

山陽新幹線はJR西日本によって運営されている一方、在来線の大半の区間はJR九州によって運営されています。両社の運賃水準の差を調整するために、この区間が別線扱いになっているわけです。

乗車経路に新下関駅・博多駅間を含む場合、乗車券を購入する時点で新幹線経由とするか、在来線経由とするかを指定しなければなりません。

新下関駅・博多駅間における別線扱いや乗車券の売り分けに関する実例についてまとめた以下の別記事を、ぜひご一読ください。

国土交通省が実施したパブリックコメントに寄せられた意見から、運賃改定にあたっての問題点を考えていきましょう。批判的な内容ですが、どうぞお付き合いください。

東京駅・熱海駅間の別線化による影響は大きい

今まで見てきたように、JR東日本管内の運賃改定に伴って必要な措置である東京駅・熱海駅間の完全別線化は、運賃計算上大きな影響をもたらすことが分かりました。

2025年8月に運賃改定そのものが認可されたのに伴い、同年9月には旅客運賃の上限変更(計算方法及び適用方法の変更)に関するパブリックコメントの募集が行われました。

提出された意見を見ると、大半は運賃計算方の変更に否定的でした。東京駅・熱海駅間の別線化による運賃計算方が複雑になることにより、ユーザーと事業者の双方にとって負担が増加するというものです。

JR東日本がJR他社との連続性を軽視し、単独で運賃改定を実施することは、自社の都合しか考えていないと見られても致し方ありません。

これまで東海道ルートとして一体化されていた新幹線と在来線を分離するのは事業者の経営上の都合であり、ユーザーが享受してきた利便性や公共性が蔑ろにされているという意見も見られました。

旧国鉄路線は国民に対して移動に自由を担保するユニバーサルサービスだと思っていたが、分割したことによりJR同士の連携が取れなくなり、ユニバーサルサービスは崩壊したと言える。

現在は、国鉄が分割民営化された際に約束されたJRの一体性が損なわれつつあります。

JR東日本がJR他社と協調せず、自社の都合ばかりを押し通そうとする姿勢が、社会から厳しい目で見られる結果につながったと言えるでしょう。

まとめ ~単なる運賃改定を超えた運賃制度の大幅変更~

2026年春に実施されるJR東日本管内の運賃改定により、運賃水準が引き上げられるばかりではなく、JR他社またがりとなる区間における運賃計算方が一層煩雑になりました。

国土交通省が策定した指針により「通算加算方式」をベースとし、全乗車区間に対する基準額と加算額を合算するのが基本的な考え方です。

これまで「新在別線」として運賃制度が一体であった東京駅・熱海駅間の別線化もあわせて実施されました。別線化が営業上の要請であるため、別線扱いを行わないと乗車券の買い方に抜け道が生じてしまいます。別線化や乗車券の売り分けは、やむを得ない措置と言えるでしょう。

選択乗車特例の廃止や70条区間の変更により、これまで以上に乗車経路に応じた運賃計算が厳格になりました。新幹線と在来線との乗り継ぎを東京駅と品川駅のいずれかで行うかによって、運賃額に差が生じるのです。

これによって、旅行開始前後に乗車変更をしなければならないケースが増加するものと見込まれ、ユーザーおよび駅係員の双方にとって負担が増します。

この記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました!

Appendix:基準額とJR東幹線運賃との差額(加算額)一覧表

JR全線で共通の幹線運賃表(基準額)と、運賃改定後のJR東日本幹線運賃表との差額を、営業キロ別に一覧表としました。この差額を加算額として、JR全社共通の基準額に加えて運賃額を求める形です。

| 運賃計算キロ | 改定前 (基準額) | 改定後 (東幹線) | 差額 (加算額) |

| 1-3 | 150 | 160 | 10 |

| 4-6 | 190 | 200 | 10 |

| 7-10 | 200 | 210 | 10 |

| 11-15 | 240 | 260 | 20 |

| 16-20 | 330 | 350 | 20 |

| 21-25 | 420 | 440 | 20 |

| 26-30 | 510 | 530 | 20 |

| 31-35 | 590 | 620 | 30 |

| 36-40 | 680 | 720 | 40 |

| 41-45 | 770 | 810 | 40 |

| 46-50 | 860 | 910 | 50 |

| 51-60 | 990 | 1,040 | 50 |

| 61-70 | 1,170 | 1,230 | 60 |

| 71-80 | 1,340 | 1,410 | 70 |

| 81-90 | 1,520 | 1,600 | 80 |

| 91-100 | 1,690 | 1,790 | 100 |

| 101-120 | 1,980 | 2,090 | 110 |

| 121-140 | 2,310 | 2,420 | 110 |

| 141-160 | 2,640 | 2,750 | 110 |

| 161-180 | 3,080 | 3,190 | 110 |

| 181-200 | 3,410 | 3,520 | 110 |

参考資料

● 運賃改定のお知らせ(JR東日本)2025.10閲覧

● 改定後運賃検索サイト(JR東日本)2025.10閲覧

● 東日本旅客鉄道株式会社及び東海旅客鉄道株式会社の旅客運賃の上限変更(計算方法及び適用方法の変更)に関する意見募集の結果について(国土交通省関東運輸局)2025.9.26付

当記事の改訂履歴

2025年10月08日:初稿 最新修正

2025年10月05日:当サイト初稿

コメント