JR東日本エリア内で、Suica等の交通系ICカードの利用対象外となる区間へ乗車する場合、原則として紙のきっぷが必要です。

そのような場合にもみどりの窓口や指定席券売機に立ち寄ることなくきっぷを購入し、サクッと列車に乗車できればよいのに、とお考えの方もいるのではないでしょうか。

この悩みを解決するのが「えきねっとQチケ」と呼ばれるサービスです。これは、JR東日本のネット予約サービス「えきねっと」を利用してオンラインできっぷを購入し、QRチケットをかざして自動改札機を通過するしくみです。

このサービスの導入により、これまで紙のきっぷとして購入が必須だった乗車券類をデジタルきっぷとして手配することが可能になりました。紙のきっぷ以外の選択肢が追加されたことで利便性が高まったことは、ユーザーにとって心強いと言えるでしょう。

筆者もこのサービスを実際に利用し、きっぷ購入時のサイトやアプリの動き、自動改札での使用感を検証しました。

紙のきっぷを持つ必要がなく、意外にも楽です。しかし、アプリのインストールや設定といった事前準備が必要で、QRチケットを表示する手間が煩雑だと感じます。

この記事では、QRコードを活用したJR東日本版デジタルきっぷ「えきねっとQチケ」を利用するための準備・購入方法・改札の通り方を一通りご説明します。

このサービスで行える操作が奥深い中、この記事では入門的な内容を中心にご説明することにご留意ください。

- 紙のきっぷと同様に、途中下車制度や特定都区市内制度が適用されること

- 特急券・グリーン券については、乗車券とセットで購入・使用する必要があること

- 乗車券とセットになった「トクだ値」は、Qチケとして利用不可であること

「えきねっとQチケ」とは

JR東日本のネット予約サービス「えきねっと」で購入したきっぷを駅で受け取ることなく、アプリ上に表示されたQRコードが紙のきっぷの代わりとなるのが、「えきねっとQチケ」です。

スマートフォン上の「えきねっとチケットレスアプリ」に表示されるのがQRコードのチケットということで、それを略して「えきねっとQチケ」と呼ばれています。いわば、JR東日本版のデジタルきっぷと言えるでしょう。

このサービスは2024年10月にJR東日本東北地区から始まり、2027年春までにはJR東日本全域に広がる見込みです。

「えきねっとQチケ」は紙のきっぷを代替するサービスであるため、きっぷのしくみや効力は従来の紙のきっぷと同じです。乗車券をベースにして、乗車区間によっては特急券・グリーン券を付けられます。

JR東日本管内では、段階を踏んでSuicaエリアが拡大しましたが、JR東日本管内の全駅にSuica改札機が設置されるのは現実的ではありません。乗車区間がSuicaエリア外に及ぶ場合にはどうしても紙のきっぷが必要ですが、その問題が「えきねっとQチケ」によって解消されるわけです。

特に、Suicaエリアを超えて移動する場合や、特急列車に乗車するものの「新幹線eチケット」の対象ではない区間など、紙のきっぷ以外の選択肢がなかった場面で、このサービスの真価が発揮されます。

「えきねっとQチケ」が紙のきっぷの代わりということで、途中下車制度や特定都区市内制度といった紙のきっぷに適用される運賃規則が「えきねっとQチケ」にも踏襲されています。

そのため、このサービスは多機能で操作も非常に奥深く、最初からすべてを把握するのは困難です。まずは単純な乗車券を購入して使い慣れてから、徐々に複雑なパターンのきっぷを活用するとよいのではないでしょうか。

「えきねっとQチケ」導入の背景

「えきねっとQチケ」は、JR東日本が社是として掲げる乗車券類のチケットレス化を推進するための重要な鍵となるサービスです。

JR東日本のチケットレス化の流れは、交通系ICカード(Suica)の導入から始まり、2020年には新幹線にチケットレス乗車できる「新幹線eチケット」に及びました。これらのサービスは、いずれも自動改札機が設置されているのが前提です。

しかしながら、JR東日本エリアの全駅に自動改札機を設置するのは現実的ではありません。そのため、依然として紙のきっぷに頼らざるを得ない駅が残存します。

そのような状況を解消するための手段として、スマートフォンアプリ上に表示されるQRコードが採用されました。自動改札機が設置されていない駅では、ユーザーが自分でアプリを操作することで改札を行います。

交通系ICカード(IC乗車・新幹線eチケット)やスマートフォン(えきねっとQチケ)の併用によって、JR東日本エリアのチケットレス化が最終的に実現します。

それでは、「えきねっとQチケ」を利用するための具体的な情報を見ていきましょう!

「えきねっとQチケ」で買えるきっぷ(対象区間・券種)

「えきねっとQチケ」は紙のきっぷの代替手段という位置づけのため、基本的にJR東日本管内で完結する普通乗車券の購入に利用できます。乗車する列車によっては普通乗車券に特急券を付けることが可能で、普通乗車券とセットで利用します。

利用対象区間

2024年10月に始まった「えきねっとQチケ」の当初の利用対象区間は、下図の通り東北エリアの大部分の区間でした(フェーズ1)。

画像引用元:JR東日本ニュースリリース

今後、以下の順序でサービスの展開が進む見込みです。

- 2025年10月:東北新幹線停車駅相互間・東京都区内各駅(フェーズ2:実施済)

- 2026年度下期:上越・北陸新幹線停車駅相互間・信越エリア各駅(フェーズ3)

- 2027年春:JR東日本管内各駅(フェーズ4)

このように、「えきねっとQチケ」の展開がフェーズ2まで完了しているものの、現在のところJR東日本の一部エリアに留まっています。今後、2027年春までにはJR東日本管内の全区間にサービスの導入が完了する見込みです。

また、「えきねっとQチケ」の利用は、経路がJR東日本管内の区間のみで完結する場合に限定されます。JR他社の路線や連絡社線にまたがる区間はこのサービスの利用対象外で、引き続き紙のきっぷを使うことになります。

購入可能な券種・各種割引の適否

「えきねっとQチケ」を利用して購入可能なきっぷの券種は、以下の通りです。

- 普通乗車券

- 自由席特急券(新幹線)

- 指定席特急券(新幹線・在来線)

- グリーン券(新幹線・在来線)※ グランクラスを含む

特急券・グリーン券は単独では利用できず、必ず普通乗車券とセットで購入します。

「えきねっとQチケ」は無割引の所定運賃・料金のきっぷのみならず、一部の割引にも対応しています。「えきねっと」で購入可能な「大人の休日俱楽部」割引および株主優待割引の適用が可能です。

ただし、「えきねっと」限定の早期購入タイプの割引に関しては、併用できるのが一部に限定されるため要注意です。

乗車券と特急券がセットになったタイプのトクだ値(新幹線eチケットトクだ値・特急トクだ値)は、「えきねっとQチケ」として利用できません。

特急「つがる・スーパーつがる」号(全区間)および特急「ひたち」号(いわき駅・仙台駅間)の「在来線チケットレス特急券(トク割)」に限り、「えきねっとQチケ」に付ける特急券として適用可能です。

「えきねっとQチケ」は、証明書の提示が必要な学割や障害者手帳の割引には対応していないので注意しましょう。

「えきねっとQチケ」購入のための準備

「えきねっとQチケ」を利用するには、必要なものを準備した上でスマートフォンの設定を行います。

「えきねっとQチケ」利用に必要なもの

「えきねっとQチケ」の利用にあたって必要なものは、以下の通りです。

- えきねっとの会員登録

- スマートフォン

- えきねっとチケットレスアプリ

- クレジットカード

「えきねっとQチケ」はネット予約サービス「えきねっと」のサービスであるため、「えきねっと」の会員であることが大前提です。

スマートフォンアプリ上に表示されるQRコードをきっぷとして使用する「えきねっとQチケ」を利用するには、スマートフォン上に「えきねっとチケットレスアプリ」をインストールします。このアプリは、iPhone、Androidスマートフォンのいずれにも対応しています(当記事ではインストール方法の説明を割愛します)。

また、このアプリ上に表示可能なきっぷの購入に関しては、クレジットカードでオンライン決済するしくみです。そのため、クレジットカードもあわせて必要です。

普通のクレジットカードに加え、デビットカードやプリペイド式クレジットカードも使用できます。ただし、乗車変更や払いもどしを行う場合の処理が一定ではないため、できれば普通のクレジットカードを用意したいところです。

「えきねっとチケットレスアプリ」の設定

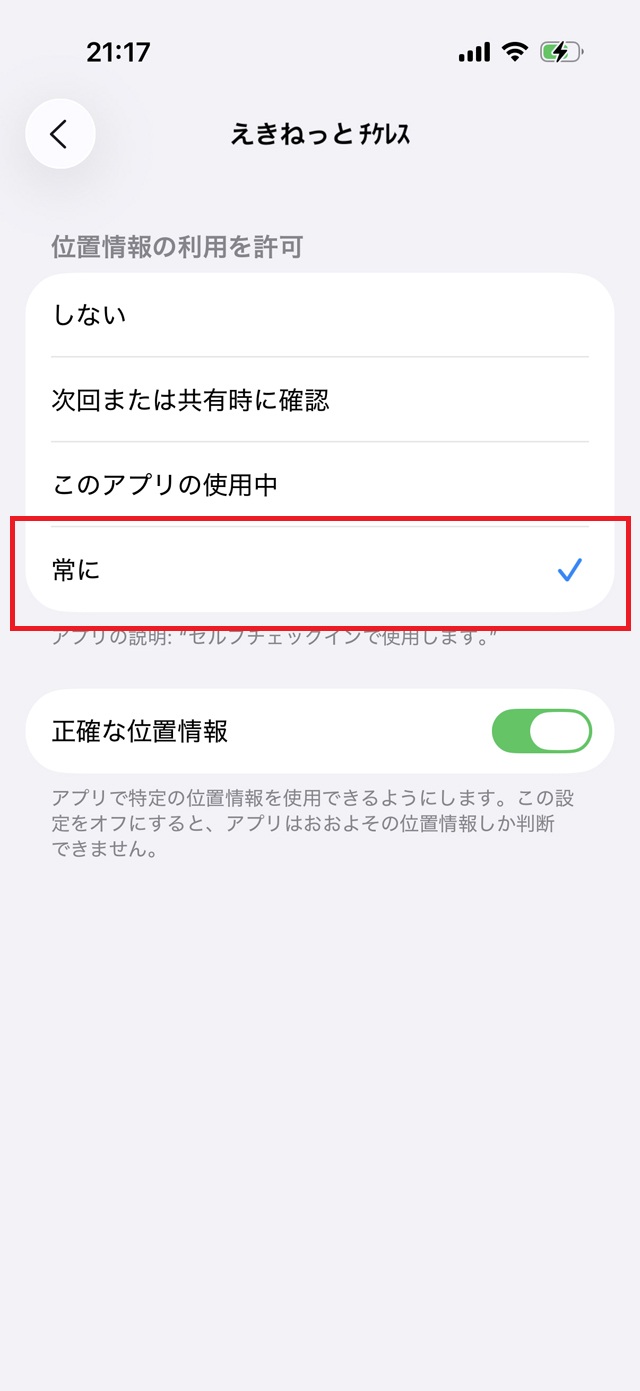

各種の事前準備が済んだら、セルフチェックイン・アウトを利用するため、アプリ上で位置情報の利用を許可する設定が必要です。

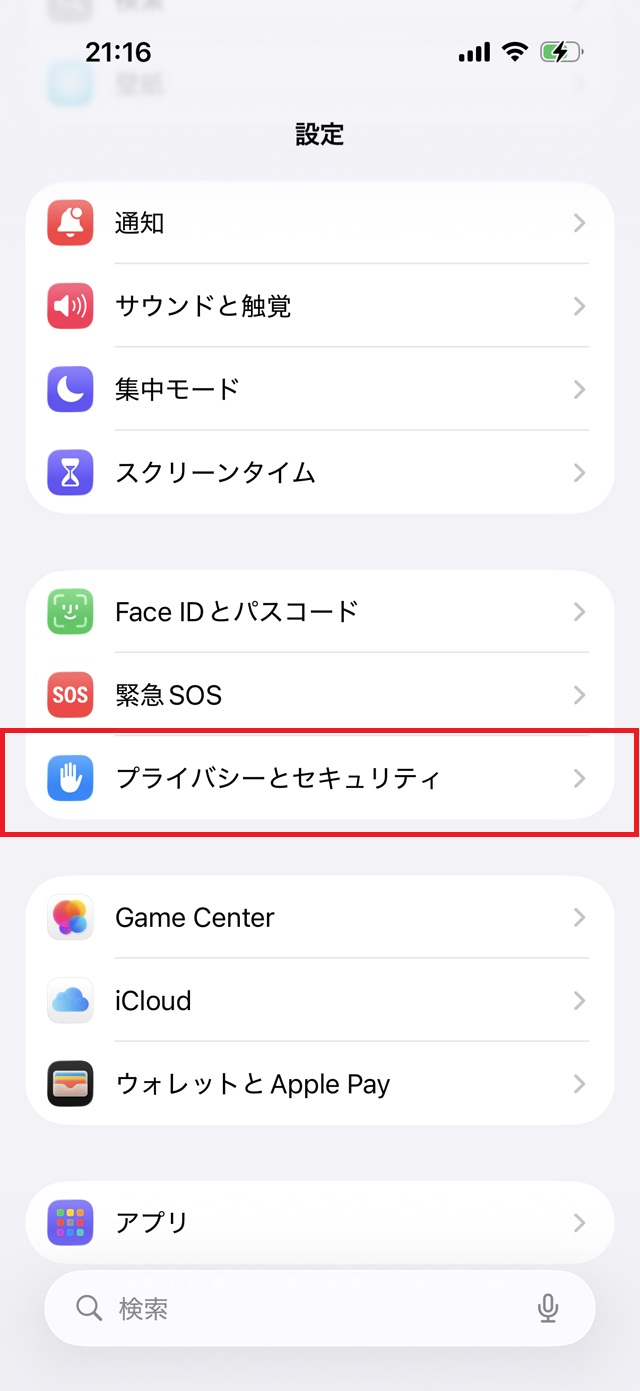

位置情報サービスの設定【iPhone iOS】

本アプリはiPhoneおよびAndroidスマートフォンで利用できますが、ここではiPhoneでの設定手順に絞って解説します。

1.[設定]にある[プライバシーとセキュリティ]を選択します。

2.[位置情報サービス]を選択します。

3.「えきねっとチケットレスアプリ」を探し、「常に」位置情報の利用を許可します。

「常に」許可することに抵抗があるかもしれませんが、チェックイン・アウト機能は位置情報に依存するため、この設定が欠かせません。

アプリへのログイン

えきねっとチケットレスアプリへのログインには、えきねっとIDを用います。JRE IDと連携済みの場合は、JRE IDでのログインも可能です。

ログイン後は、Face IDなどの生体認証を使ってログインできるよう設定しておくと便利です。

見てきたように、「えきねっとQチケ」を利用開始するまでには多くの準備項目があり、きっぷ購入にたどり着くまでのハードルは決して低くありません。

準備が完了したところで、きっぷを実際に購入した経験をもとにして、購入方法と使用方法を具体的にご説明します!

「えきねっとQチケ」の購入方法

「えきねっとQチケ」として乗車券類を予約・購入する場合、原則としてウェブブラウザから「えきねっと」ウェブサイトを利用します。ただし、区間が限定的ながら、「えきねっとチケットレスアプリ」内でも購入が可能です。

えきねっとチケットレスアプリを利用する方法

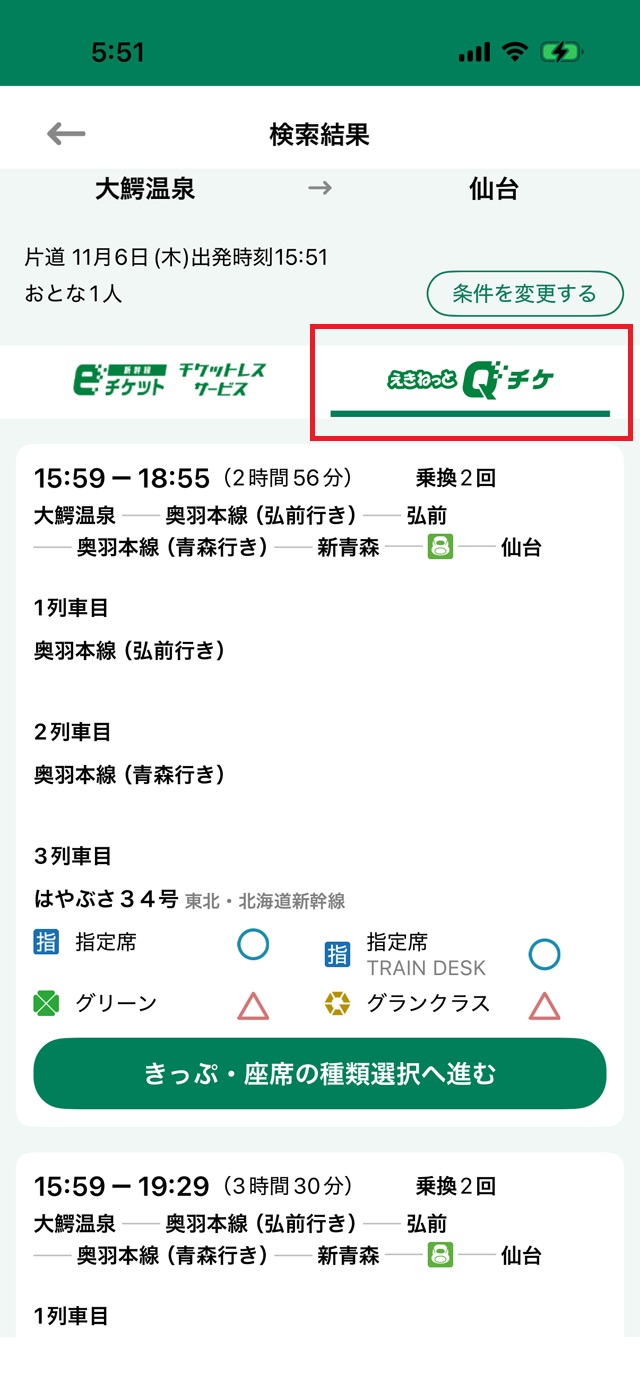

新幹線区間を含む一部の経路については、「えきねっとQチケ」の購入手続きをアプリ内で完了させることができます。

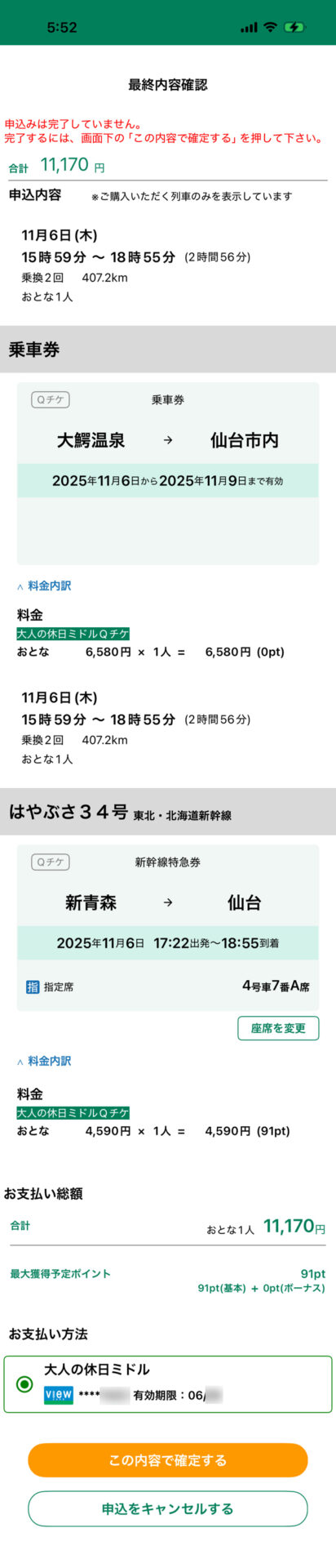

この例は、大鰐温泉駅(青森県大鰐町)から仙台市内ゆきの普通乗車券に、新幹線「はやぶさ」号の特急券を付けたものです。検索結果画面で「えきねっとQチケ」タブが表示され、先に進めます。

座席の設備と席番を選択した後、予約内容の確認画面に進むと、普通乗車券と新幹線特急券がセットになっていることが分かります。

なお、乗車区間が新幹線停車駅相互間で完結する場合は「新幹線eチケット」を利用した方が圧倒的に容易です。「えきねっとQチケ」については、あくまでも補完手段と考えるのが妥当でしょう。

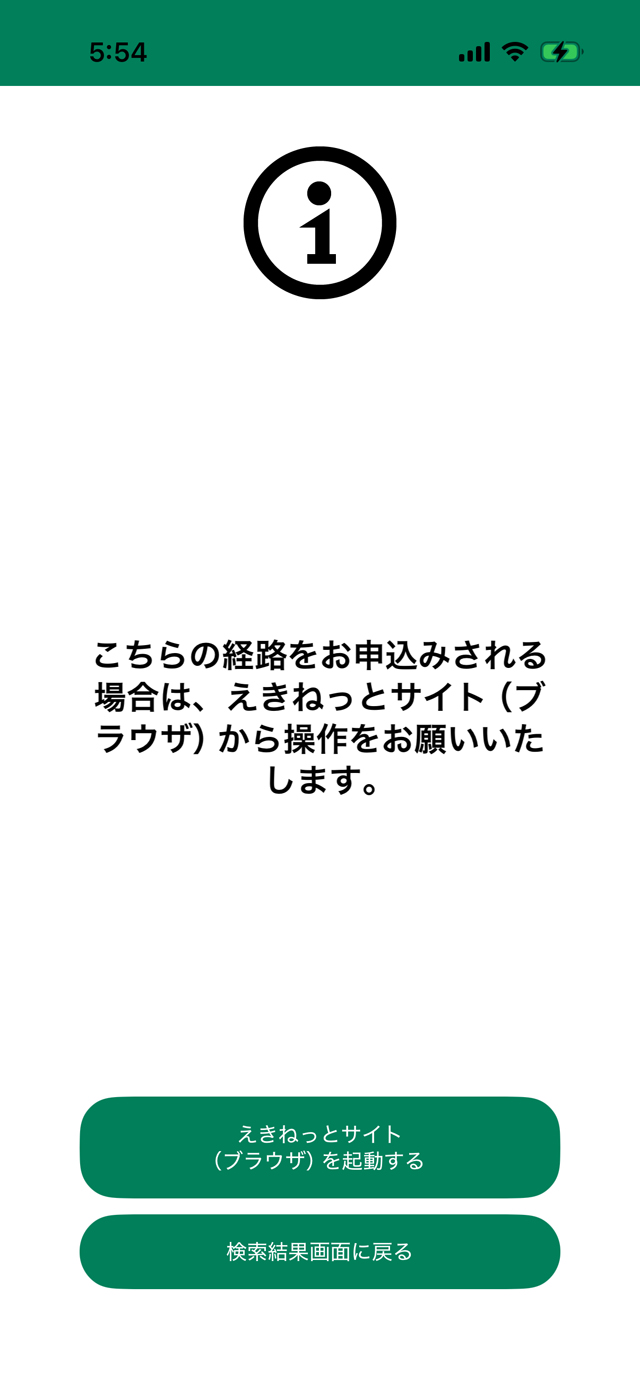

えきねっとチケットレスアプリ上で購入できない区間である場合、以下の画面が表示されます。

この場合、ウェブブラウザを開いて購入操作を進めましょう。

アプリで購入可能な区間は固定されておらず、乗車列車を検索して選択した段階で初めて購入できないことが判明します。これは、多くのユーザーにとって不便な点でしょう。

このように、乗車経路によって利用可否が変動する不確実性こそが、「えきねっとQチケ」の利用手順をより複雑にしている一因です。

ウェブブラウザを利用する方法

アプリで予約ができない大半のケースでは、ウェブブラウザを用いて「えきねっと」ウェブサイトにアクセスします。

検索した乗車区間が「えきねっとQチケ」の利用可能な区間であれば、「えきねっとQチケ」の選択が可能です。

この画面は、乗車経路が普通列車のみの場合に表示されるものです。乗車券のタイプとして「乗車券(QRチケット)を申し込む」を選択すると、その乗車券を「えきねっとQチケ」として利用できます。

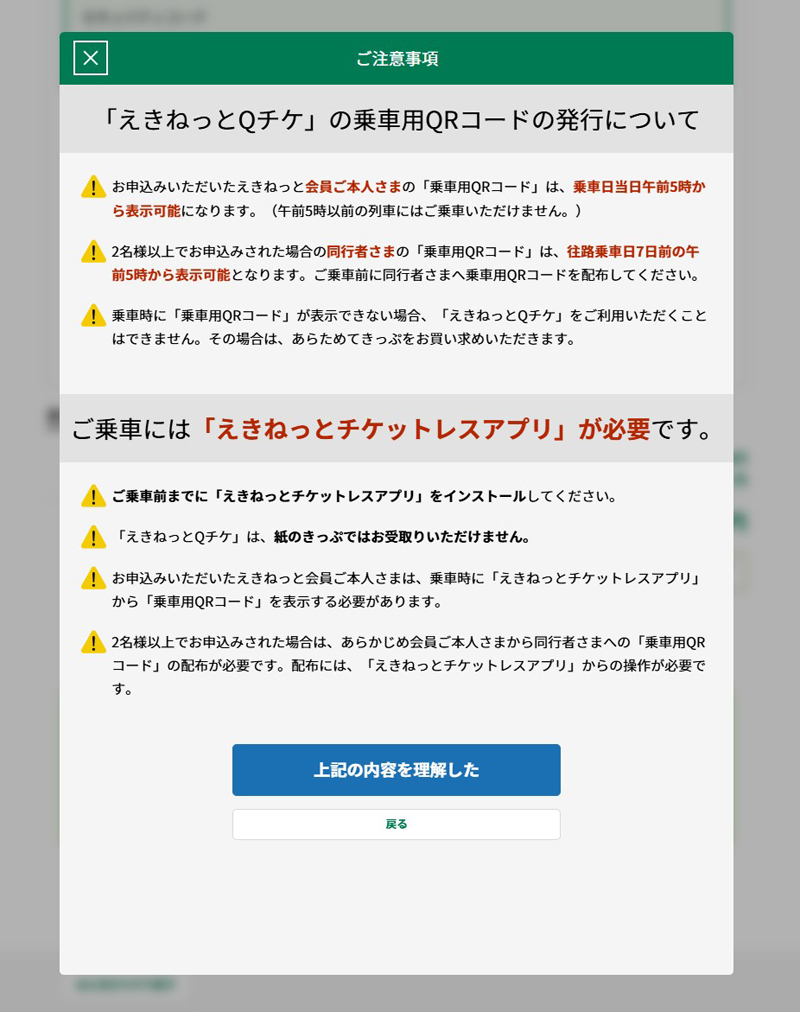

代金を決済する際、「えきねっとQチケ」特有の注意事項が表示されるので、よく確認しましょう。紙のきっぷを駅で受け取る必要はないし、紙のきっぷを発券すること自体できません。

ここでは、実際に購入し、使用した「えきねっとQチケ」の実際の画面をご紹介します!

「えきねっとQチケ」の利用方法

「えきねっとQチケ」を使って乗車する際、駅で必要となる操作を、いくつかのパターンに分けて実例と共に解説します。

乗車券のみ:自動改札機利用で完結する場合

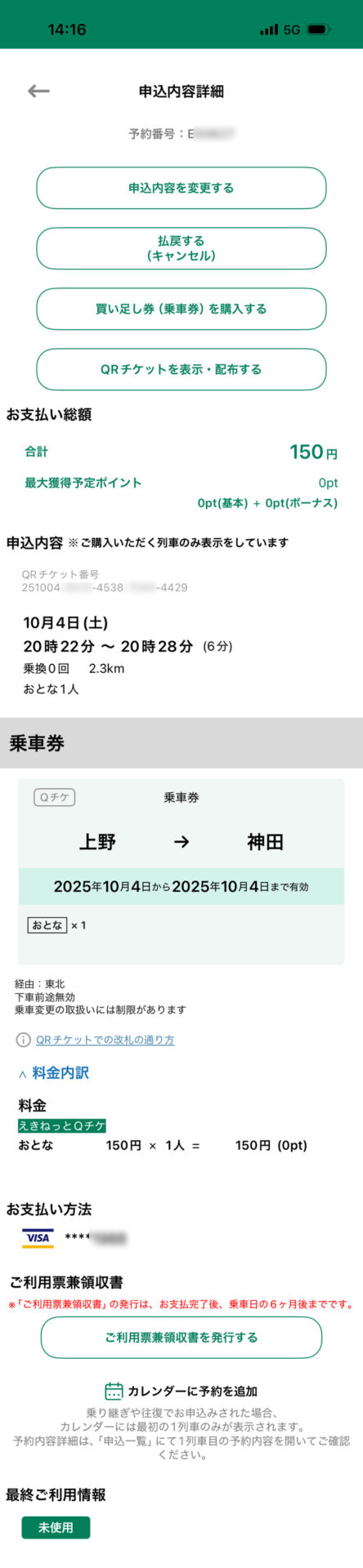

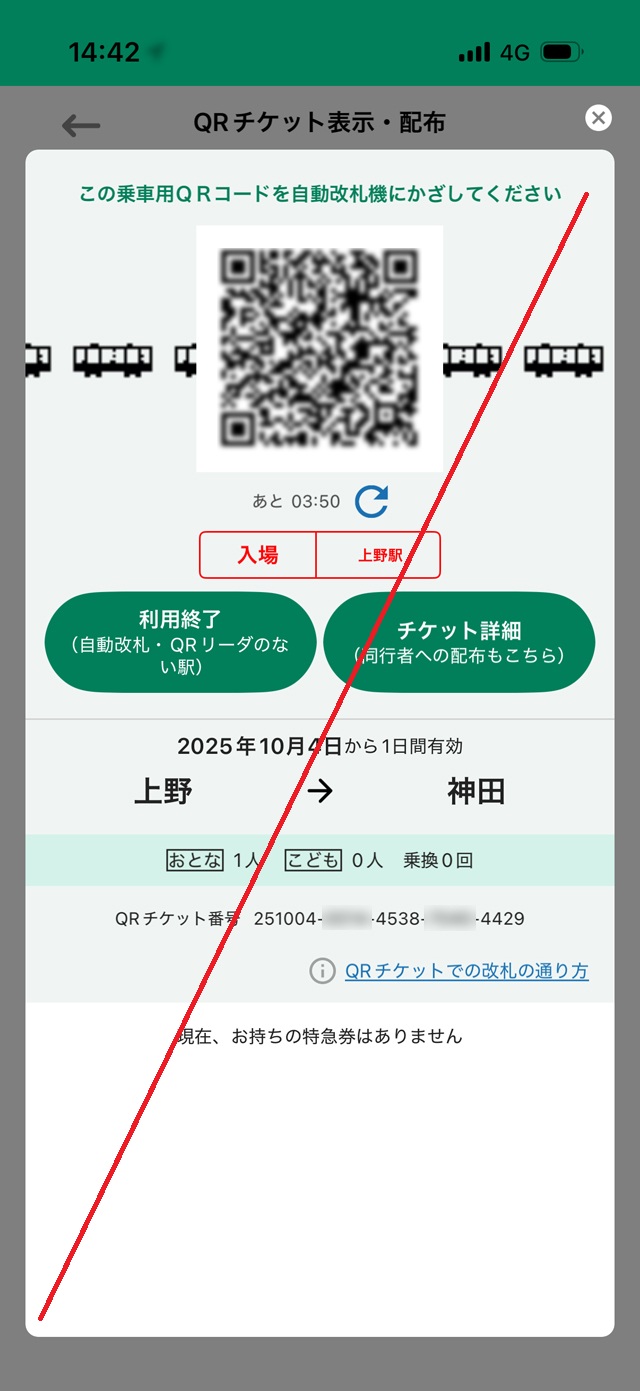

乗車区間が東京都区内で完結する経路として、上野駅(東京都台東区)から神田駅(東京都千代田区)ゆきの普通乗車券を「えきねっとQチケ」として購入し、自動改札機を利用して実際に乗車してみました。

ここでは、乗車駅と降車駅の両方にQRコードリーダー付きの自動改札機が設置されている場合の利用手順をご紹介します。

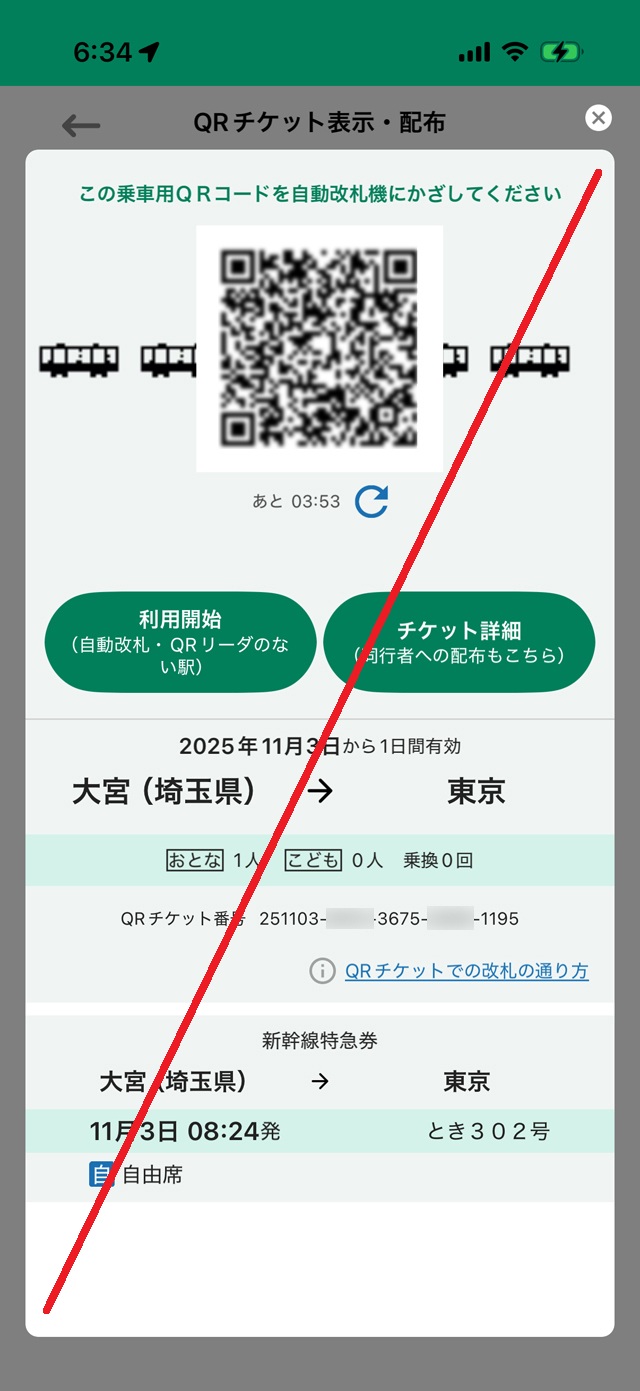

この画面は、ウェブサイト上で乗車券の購入を済ませ、えきねっとチケットレスアプリ上でその乗車券を表示した状態です。自動改札機に直接かざせる状態ではありません。QRコードを表示するには、続けて[QRチケットを表示・配布する]を押す必要があります。

複数名(2名以上)のきっぷを一括で購入した場合は、乗車する前に各自のスマートフォンにQRチケットを配布しておく作業が求められます。紙のきっぷを一人一人に渡しておいて、めいめいが改札を受けることをイメージすると、使い方をよく理解できるでしょう。

乗車駅である上野駅の入場改札では、赤色のQRコードリーダーが付いている自動改札機を通ります。IC専用の緑色の改札機は利用できません 。

入場時は、スマートフォンに表示させたQRチケットを、赤色のQRコードリーダーに接触させることなくかざします。

赤色のQRコードリーダーは、実際の見た目が写真のようになっています。読み取り感度は高く、スムーズに通過できるはずです。

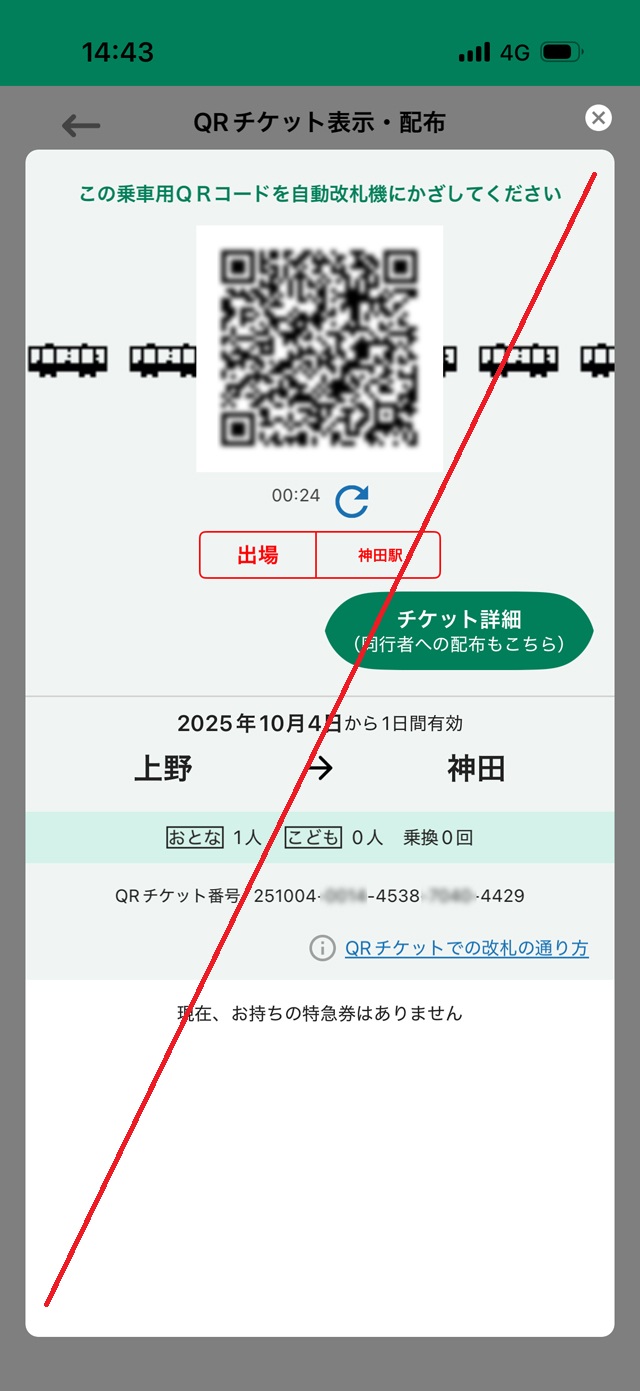

降車駅である神田駅での出場改札においても、QRコードリーダーが付いている黒色の自動改札機を通ります。

入場時と同様にQRチケットをQRコードリーダーに向けてかざすと、自動改札を通れます。出場が完了すると、QRチケット上に出場駅が表示されます。

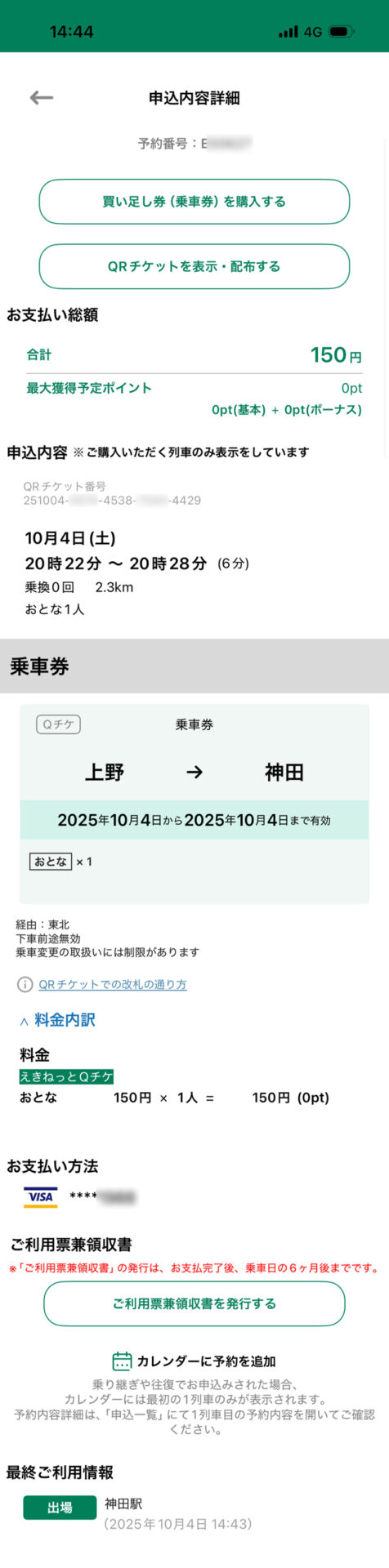

使用済みの乗車券の情報です。画面の最下部に表示されたステータスには、出場した駅名と時刻が記録されます。

乗車券と特急券のセット:自動改札機利用で完結する場合

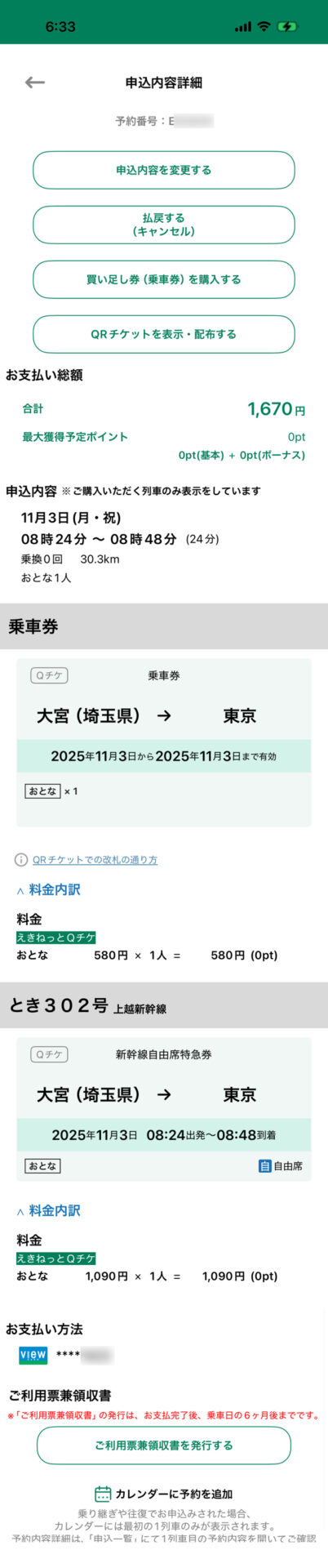

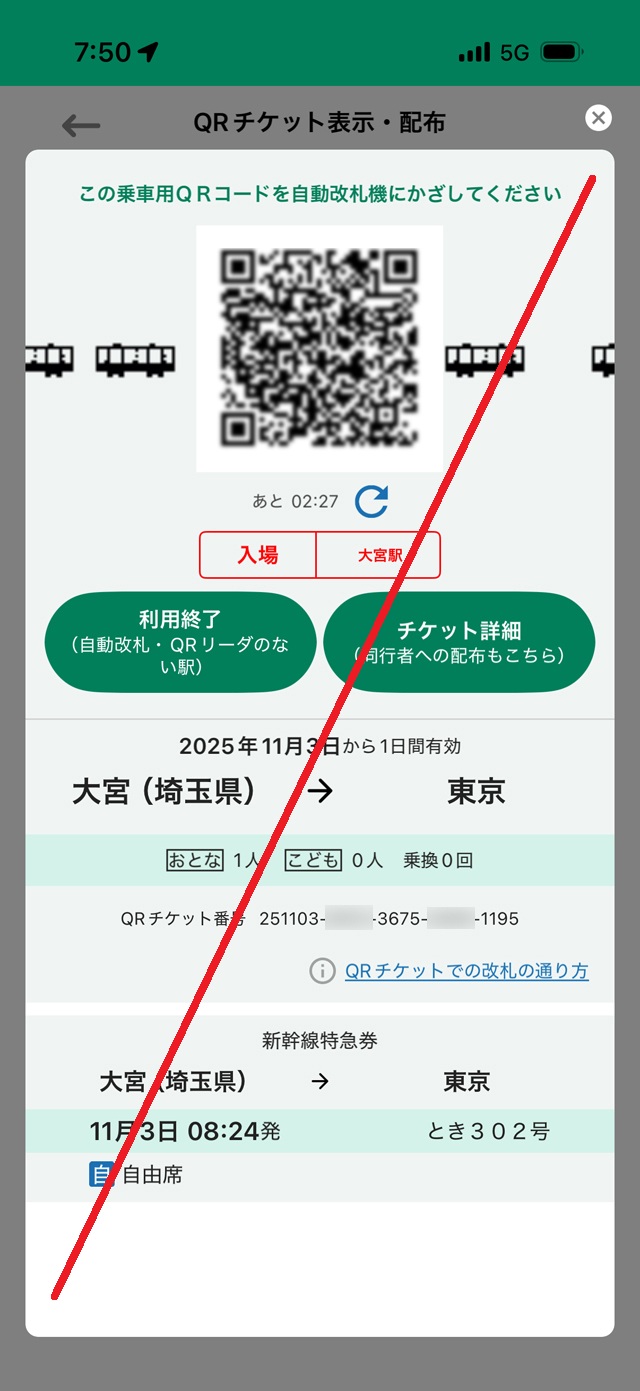

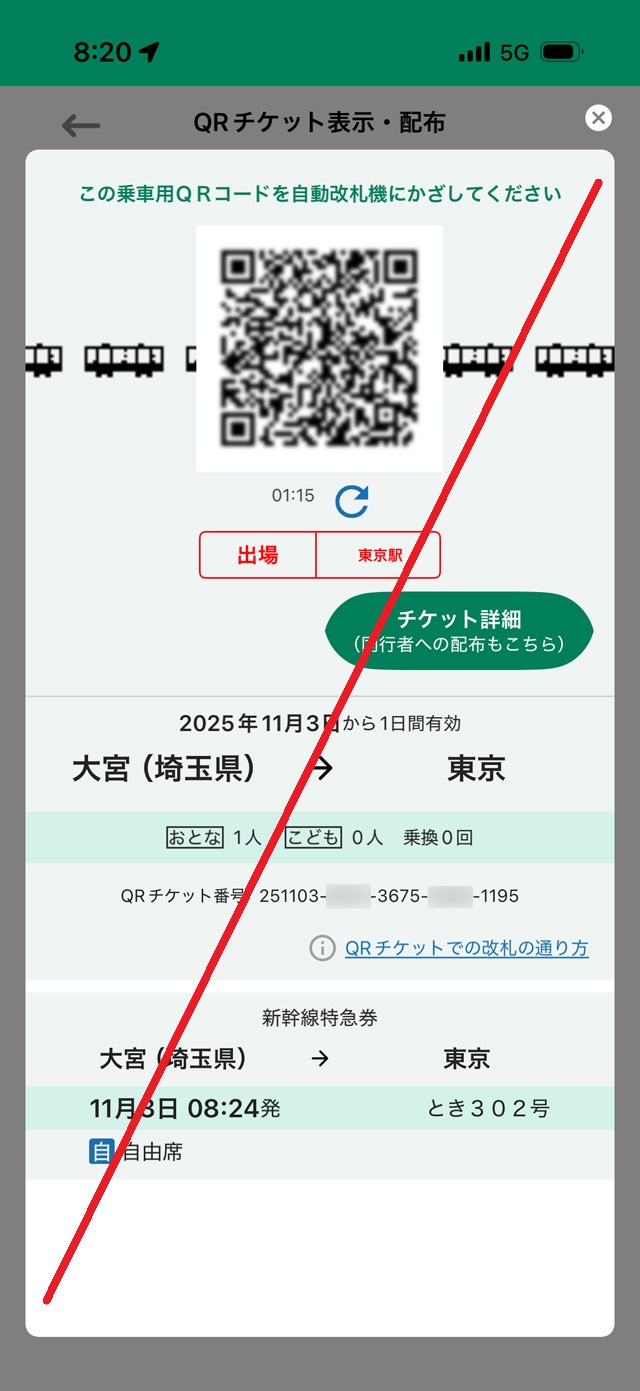

大宮駅(さいたま市大宮区)から東京駅(東京都千代田区)まで新幹線に乗車する際のきっぷを、乗車券と特急券がセットになった「えきねっとQチケ」として購入しました。

この区間についても自動改札機で完結しますが、新幹線の中間改札を通る点が在来線との違いです。いずれの自動改札機にもQRコードリーダーが付いており、「えきねっとQチケ」のQRコードをかざして通ります。

アプリ上の購入一覧からこの画面を開き、[QRチケットを表示・配布する]ボタンを押します。

乗車駅の大宮駅においては、同じQRコードを使用して在来線と新幹線の改札をそれぞれ通ります。赤色のQRコードリーダーが付いている自動改札機を通りましょう。

スマートフォンに表示させたQRチケットを、赤色のQRコードリーダー部分に接触させずにかざします。

降車駅である東京駅の新幹線中間改札と出場改札においても、QRコードリーダーが付いている自動改札機を通ります。

これは、在来線出場改札を通った後のQRチケットの状態です。東京駅が出場駅として表示されています。

乗車券のみ:セルフチェックインを行う場合

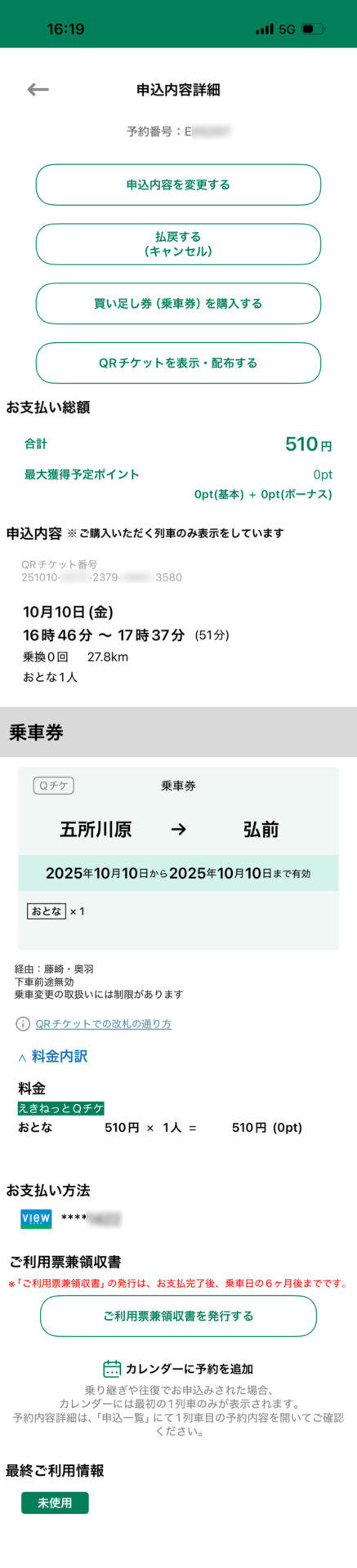

五能線五所川原駅(青森県五所川原市)から奥羽本線弘前駅(青森県弘前市)ゆきの普通乗車券を、「えきねっとQチケ」として購入しました。普通列車に乗車した際の利用方法をご説明します。

五所川原駅には自動改札機が設置されていないため、セルフチェックインが必要です。

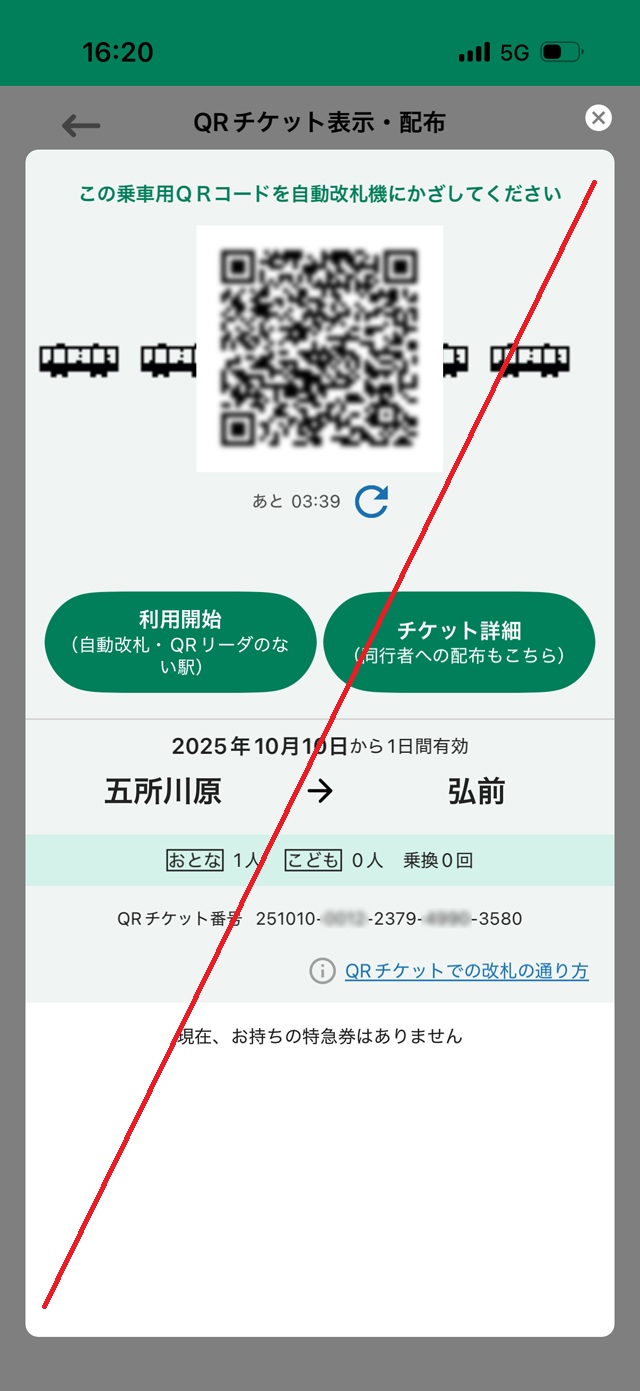

ウェブサイト上で乗車券の購入を済ませ、えきねっとチケットレスアプリ上で表示した乗車券のイメージです。QRチケットを表示するには[QRチケットを表示・配布する]を押します。

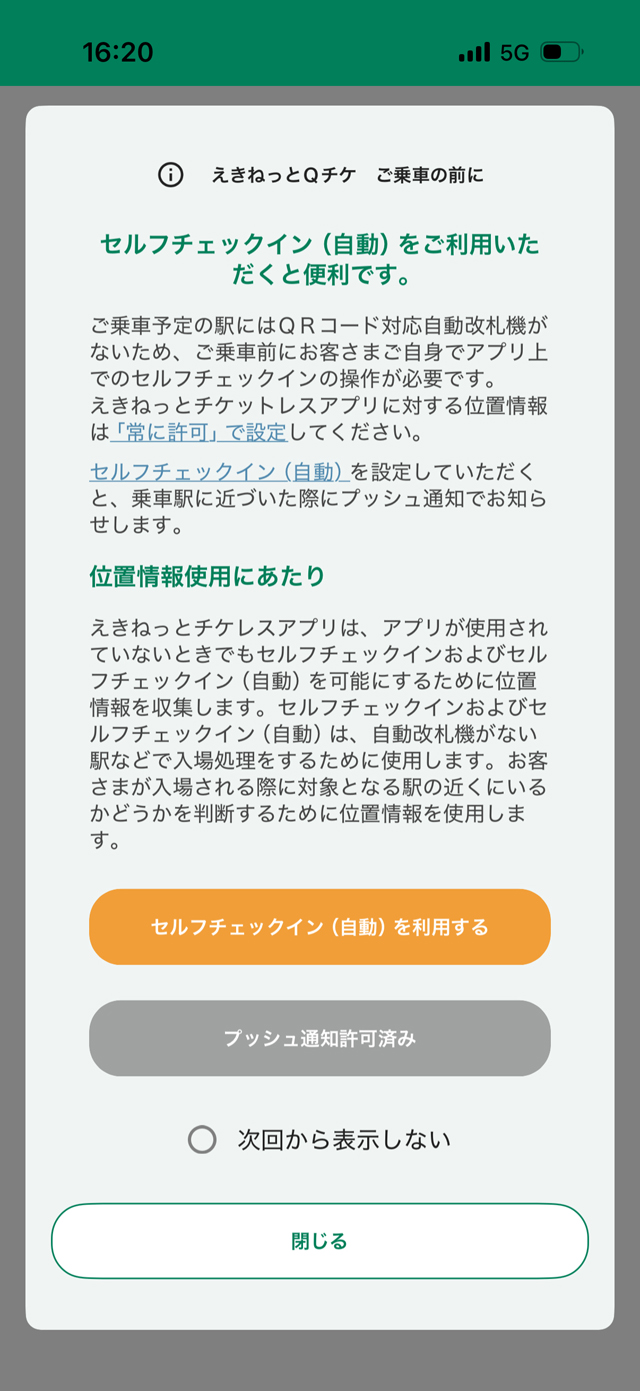

QRチケットが表示される直前に、自動チェックインを勧める画面が表示されます。あらかじめ位置情報の使用を許可しておくと、セルフチェックインの操作が格段に楽です。

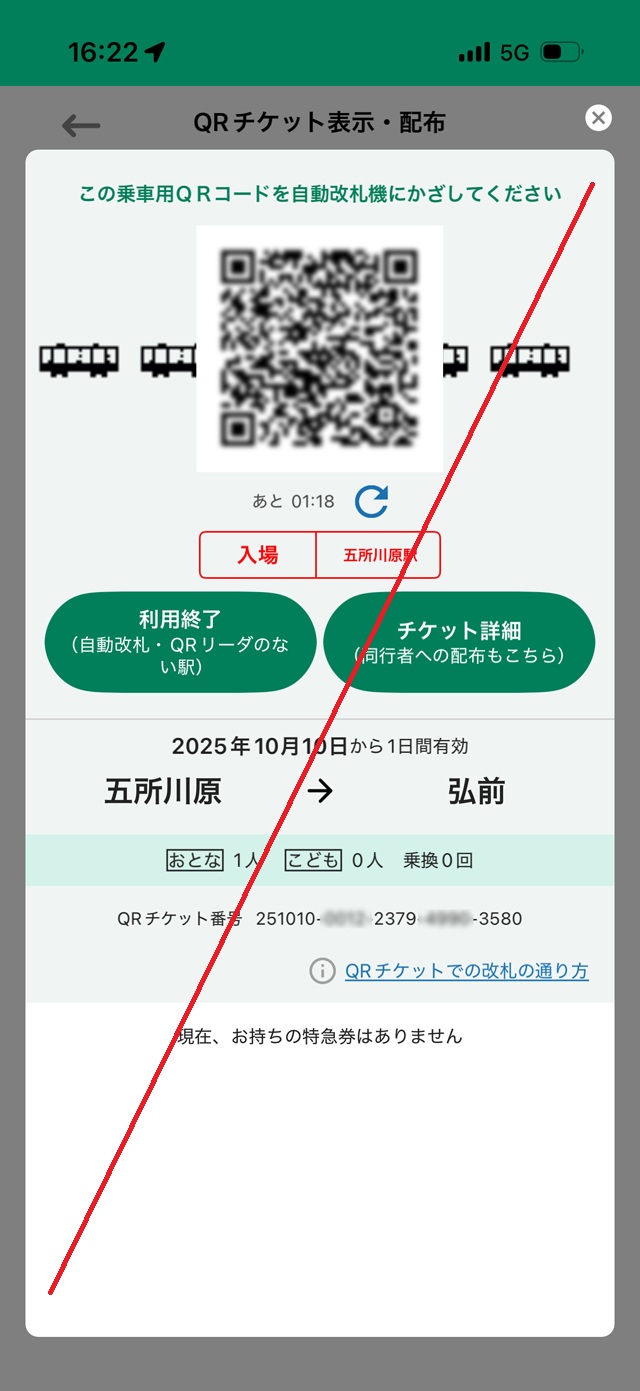

五所川原駅にはQRコードリーダーが設置されていないため、QRコードを読み取らせることができません。代わりに、セルフチェックインの操作を行います。[利用開始]を押して、手続きを進めます。

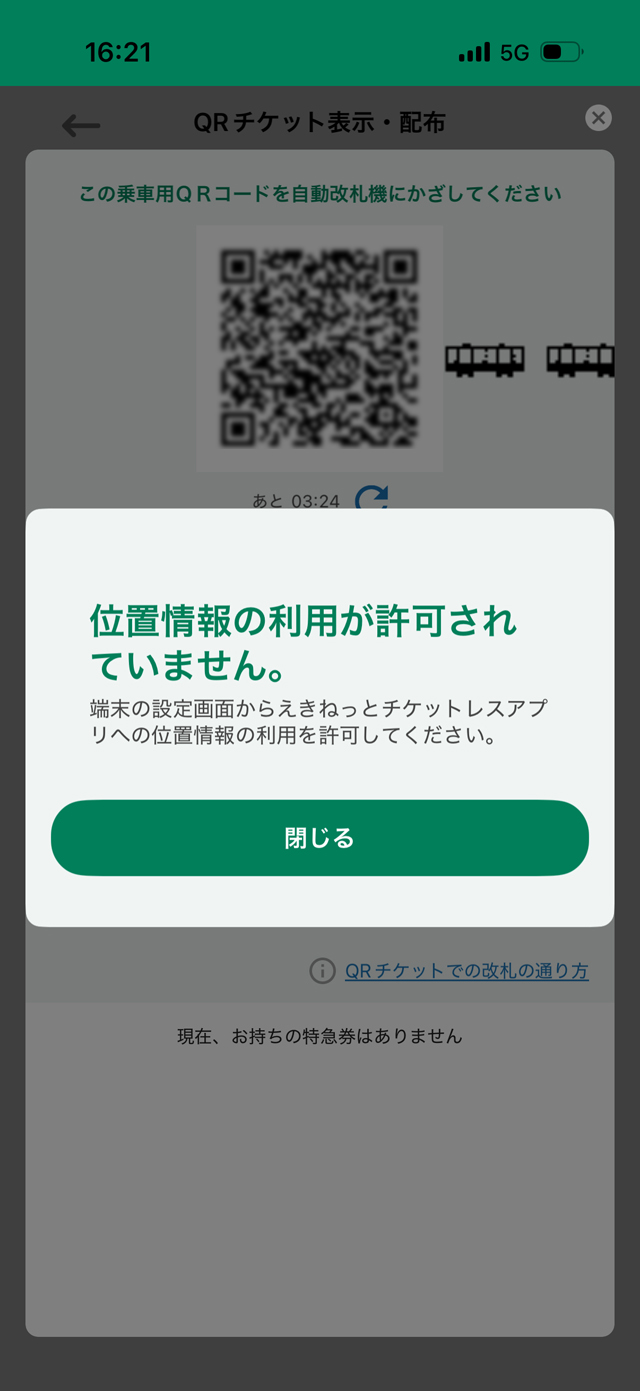

位置情報の使用を許可しておかないと、このステップから先に進めません。設定が済んでいない場合、上述した手順で設定を行いましょう。

スマートフォンから取得した位置情報と乗車駅の位置が一致した場合、駅名が表示されてセルフチェックインが可能です。[はい]を押して、セルフチェックインを完了します。

操作が完了すると、入場した駅名が改めて表示されます。

五所川原駅の改札口では、セルフチェックインにより入場した駅が記録されたQRチケットを駅員に提示します。

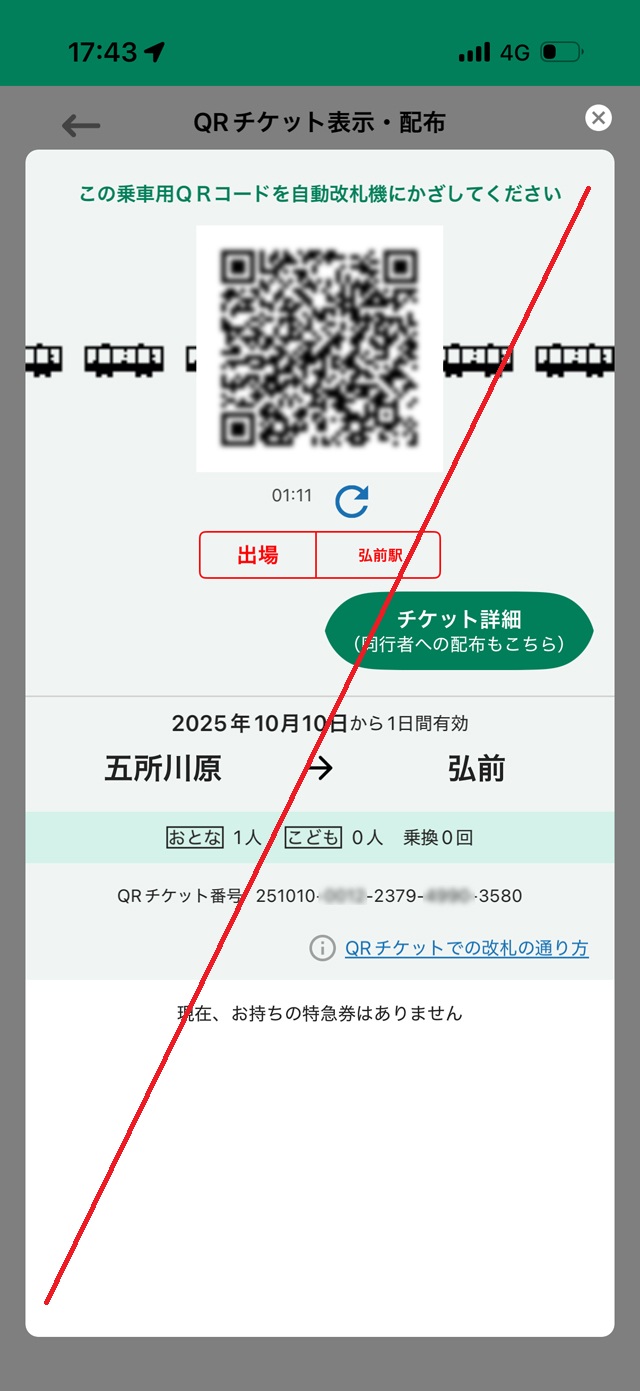

降車駅である弘前駅では、赤色のQRコードリーダーが付いている自動改札を通ります。

入場駅が記録されたQRチケットをスマートフォンに表示し、QRコードリーダーにかざすと、自動改札を出ることが可能です。

自動改札を通った後にQRチケットを見ると、出場駅として弘前駅が記録されています。

「えきねっとQチケ」を利用した筆者の率直な所感を、ここでお話しします。よろしければお付き合いください!

果たして「えきねっとQチケ」は使えるか?~サービスの課題を考える~

「えきねっとQチケ」を利用するための準備や購入・使用方法をここまでご説明する中で、それぞれの手順が非常に煩雑であることを改めて認識しました。きっぷを買うだけなのに、どうしてこのような複雑な操作を行わなければならないのかと疑問に思った方が多いのではないでしょうか。

紙のきっぷは買えばそのまま使えるし、交通系ICカードもチャージを済ませればすぐに使えます。現金での決済がもちろん可能ですし、現金しか使えない状況すらあります。

それに対し、「えきねっとQチケ」を使うには、アプリをインストールしたり設定を行ったりしなければなりません。その上、自分で購入操作を行うことは、いかに手間がかかることでしょうか。オンラインで決済を行うため、現金での決済はできません。

きっぷの購入という行為のハードルが、アプリを媒介したことで著しく上昇してしまったと言えます。

おまけに、「えきねっとQチケ」はJR東日本における紙のきっぷを代替するサービスであるため、購入できるきっぷの種類が多く、操作方法が奥深いです。このような複雑な操作を習熟できるのは、一部のヘビーユーザーに限られてしまうでしょう。

「えきねっとQチケ」は利便性を追求したサービスですが、多機能化しすぎた結果、かえって利用しづらくなった典型的な例かもしれません。

手軽さで勝る紙のきっぷや交通系ICカードの便利さを既に知っているユーザーにとっては、「えきねっとQチケ」の利用に対する心理的障壁はさらに高まりそうです。

「えきねっとQチケ」の普及までに乗り越えなければならない壁が、高く立ちはだかっています。

まとめ ~紙のきっぷの代替となる「えきねっとQチケ」~

「えきねっとQチケ」は、ネット予約サービス「えきねっと」で購入したJR東日本管内の普通乗車券や特急券・グリーン券をQRチケットとして利用するサービスです。これは、JR東日本が提供するデジタルきっぷの一種と捉えられます。

購入したきっぷの媒体として「えきねっとQチケ」を選択すれば、駅できっぷを受け取ることなく、スマートフォン上に表示されるQRコードでサクッと自動改札機を通過できます。

このサービスは2024年10月に東北地区から始まり、2027年春までにはJR東日本管内全域に広がる見込みです。

乗車区間が交通系ICカードの利用エリア外である場合において、チケットレス乗車できる手段は、唯一「えきねっとQチケ」です。このような区間では従来、紙のきっぷを購入することが必須であったことから、このサービスが紙のきっぷの代替手段であることが分かります。

ウェブブラウザで乗車券の購入手続きを行い、QRチケットの表示はアプリ上で行うという流れは、多くの利用者にとって手間がかかる二重の操作に感じられる可能性があります。

QRチケットを自動改札機にかざす操作が簡単である一方、スマートフォン上でQRチケットを表示する操作やセルフチェックイン・アウトを行う操作が煩雑です。

一度操作に慣れてしまえば、駅の窓口で発券したりきっぷを購入したりする手間が省け、利便性は極めて高いと言えます。

スマートフォンの準備から購入操作、セルフチェックイン・アウトまでの一連の操作が従来の紙のきっぷや交通系ICカードに比べて非常に複雑であることが、普及する上での壁となるでしょう。

この記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました!

参考資料

● えきねっとQチケ(JR東日本) 2025.10閲覧

● JR東日本ニュースリリース「Suica エリア外もチケットレスで! 東北エリアから「えきねっとQチケ」がはじまります」2024.7.11付

当記事の改訂履歴

2025年11月04日:初稿 最新修正

2025年10月31日:当サイト初稿

コメント