全国の鉄道網のうち、JR線の区間は旅客6社によって一体的に運営されています。会社が異なるにもかかわらず、運賃・料金体系は全国一律です。

しかし、JR各社が運営する路線の規模や、管内の人口が異なれば、会社の経営規模に差が生じるのは当然のことです。そのため、JR発足から時間が経つにつれて、各社の運賃・料金水準に差が生じました。

ここで問題となるのが、乗車区間がJR会社間をまたがる場合です。何らかの形で運賃・料金水準の差を調整しなければなりません。

運賃については、全国にわたるJR線を一体的に扱うため、全乗車区間の営業キロ(運賃計算キロ)を通算します。全国一律の基準額に各社の加算額を算出し、最終的な運賃額を求める形です。

一方、特急料金やグリーン料金の算出に関しては、会社や路線の実情に応じて多様になっています。JR線の運賃・料金計算は、どうしてここまで複雑になったのでしょうか。

これまで北海道・四国・九州に限定されていた加算額の適用が、2026年3月に実施されるJR東日本管内の運賃改定を契機に本州にも拡大されます。JRの運賃計算は、格段に複雑になりました。

この記事では、乗車区間がJR会社間をまたぐ場合における運賃・料金の計算方を地域別にご説明します。JRの運賃・料金計算がなぜ複雑なのかを考えるにあたって、当記事がヒントになれば幸いです。

- JR東海およびJR西日本の区間には、加算額が導入されていないこと

- 本州内に境界駅が11か所誕生したことにより、東西で運賃水準の差が生じたこと

- 北海道・九州新幹線の料金計算においては、各社の料金を合算すること

JR線の運賃・料金は地域別・路線別に異なる

全国に広がる約20,000kmのJR路線網は、JR旅客6社によって一体的に運営されています。そのため、一見すると運賃・料金体系は全国で統一されているように見えます。

しかし、実態としてJR各社間の運賃水準は全国均一ではありません。人口密度が高く、利用者が多い大都市圏を擁する会社の運賃水準は、比較的低く設定されています。

一方、過疎化が進む地域や輸送密度の低い路線を抱える会社では、路線の維持・運営のために運賃水準が高めに設定されています。

このように、同じJR線であっても会社ごとに運賃水準が異なるため、乗車区間が会社間をまたがる場合、この運賃水準の差を何らかの形で調整する必要が生じるのです。

単一の会社内でさえ複雑な運賃計算が、会社間をまたがることで、いかに難解になるか想像できるでしょう。

このような運賃水準の差は、なぜ生じたのでしょうか。これから、その背景や具体的な調整方法を探っていきたいと思います!

JR各社の運賃・料金水準に差が生じた背景

ここで、JR各社の運賃・料金水準に差が生じたことによって、複雑な調整が必要になった背景をご説明します。

現在JR旅客6社によって運営されている全国の路線網は、かつては旧国鉄1社によって運営されていました。巨額の赤字を解消するために、1987年に国鉄分割民営化が実行され、地域別に6社に分割されました。

旧国鉄の運賃水準は全国均一で、運賃・料金計算も比較的シンプルでした。しかし、鉄道網の運営が分割されれば、地域によって異なる事情が生じることは容易に想像がつくでしょう。

営業路線の延長が最も長いJR東日本から、最も短いJR四国まで、JR各社の経営規模には大きな差があります。

また、人口密度が高い首都圏を営業エリアに含むJR東日本の経営状況と、人口減少が著しい北海道内や四国内の鉄道網を運営するJR北海道およびJR四国とでは、輸送人員に著しい差があることは言うまでもありません。

そのため、黒字経営が可能な会社から赤字経営からの脱却が難しい会社まで、JR6社の中で格差が生じました。

収支が赤字で経営が苦しければ、運賃や料金を引き上げざるを得ません。そのため、JR三島会社(JR北海道・JR四国・JR九州)においては、これまで運賃改定が実施されてきました。

一方で、経営状況が比較的好調なJR本州3社(JR東日本・JR東海・JR西日本)では、これまで抜本的な運賃引き上げは行われませんでした。

しかし、その状況にもさらなる変化が生じ、2026年3月にJR東日本管内の運賃引き上げが実施されます。

運賃・料金水準においてJR6社が一体だった時代は終焉を迎え、各社間の運賃・料金の調整が当然の時代に入ったと言えるのではないでしょうか。

JR各社の運賃水準の差はどの程度か

JR各社間の運賃水準を調整するための具体的な方法についてお話を進める前に、運賃水準の差が実際にどの程度であるかを押さえておきましょう。

例えば、営業キロが100kmを少しだけ超える駅間にかかる運賃額を会社別にまとめると、以下のようになります。

| 会社名 | 乗車区間 | 営業キロ | 運賃額 | 備考 |

| 北海道 | 札幌駅・深川駅間 | 106.6km | 2,530円 | |

| 東日本 | 東京駅・高崎駅間 | 105.0km | 2,090円 | 2026年運賃改定後 |

| 東海 | 名古屋駅・浜松駅間 | 108.9km | 1,980円 | |

| 西日本 | 京都駅・姫路駅間 | 115.0km | 1,880円 | 電車特定区間 |

| 四国 | 高松駅・伊予西条駅間 | 114.3km | 2,310円 | |

| 九州 | 小倉駅・久留米駅間 | 102.9km | 2,170円 | 全区間在来線利用 |

いずれも他社区間にまたがらず、各会社内で完結する経路です。営業キロがほぼ同じであっても、JR各社によって運賃額に大きな差が生じていることが明確に分かります。

運賃水準を調整するための「通算加算方式」

いまJR各社間の運賃水準に差があることをお話ししましたが、JR会社間をまたいで乗車する場合、運賃水準はどのように調整されるのでしょうか。

JR線の運賃計算については、会社間をまたぐかどうかを問わず、全乗車区間を通算します(折り返して乗車する場合には運賃計算を打ち切ることは言うまでもありません)。

運賃計算上、全乗車区間にかかる基礎的な運賃額を算出した上で、各社の運賃額との差額を加算する形です。JR全社で共通の基礎的な運賃額を「基準額」、差額に相当する運賃額を「加算額」と呼びます。

[全乗車区間の基準額]+[各社ごとの加算額]=[最終的な運賃額]

全区間を通算した上で差額を加算するということで、この方式を「通算加算方式」と呼びます。国が策定した指針に基づいてこの方式が導入されており、JR各社が独自に考案したものではありません。

ここで、JR会社間にまたがる典型的な事例をご紹介しましょう。山陽新幹線新山口駅(山口県山口市)から九州新幹線熊本駅(熊本市西区)までの運賃計算を行う上での過程は、以下の通りです。

| JR会社 | 乗車区間 | 営業キロ | 基準額 | 加算額 |

| 西日本 | 新山口駅・博多駅間 | 147.9km | ↓ | なし |

| 九州 | 博多駅・熊本駅間 | 118.4km | 4,840円 | 440円 |

全乗車区間の基準額4,840円にJR九州区間の加算額440円を合算し、運賃額5,280円を求めます。JR西日本には加算額はないため、通算加算方式の中でも比較的シンプルな事例と言えるでしょう。

なお、特急料金やグリーン料金に関しては、各社ごとに乗車1回につきいくらと定められるのが原則です。全乗車区間を通算するという概念は基本的にないものの、線区や列車によって通算される場合と区間ごとの料金を合算する場合に分かれます。

上述した山陽新幹線新山口駅・九州新幹線熊本駅間については、山陽新幹線と九州新幹線の各別の料金を合算します(自由席:西2,530円+九2,890円=合計5,420円)。

JR線の運賃・料金水準がJR会社別に異なり、調整が必要なことが理解できたところで、具体的な調整方法を会社別に各論としてご説明します!

JR北海道・JR東日本間の運賃・料金計算方【2026年3月実施】

JR北海道とJR東日本の境界駅は、新青森駅(青森県青森市)です。北海道新幹線の開業に伴い、新青森駅が境界駅となりました。

新青森駅では、JR北海道北海道新幹線とJR東日本東北新幹線・奥羽本線が接続しています。新幹線「はやぶさ・はやて」号は、新青森駅を通って北海道新幹線と東北新幹線を直通しています。

以下の説明中、JR東日本の加算額が適用されるのは、2026年3月14日発売分以降です。

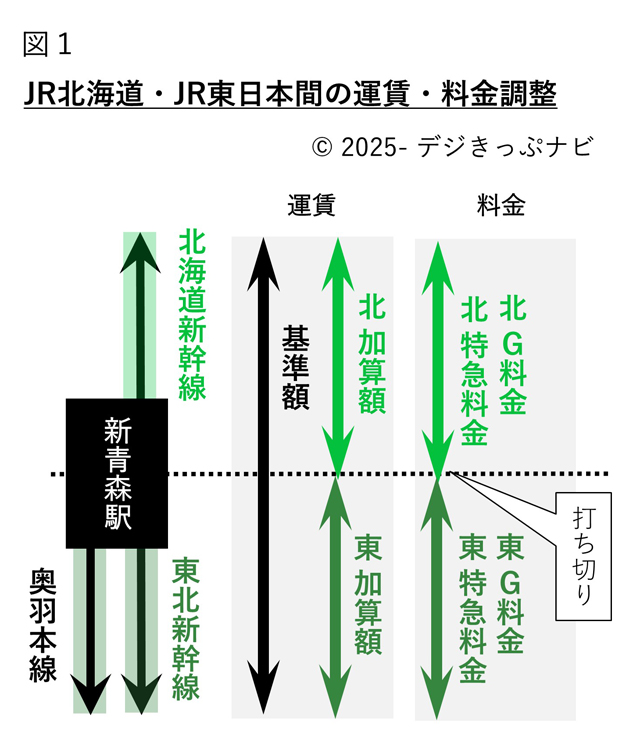

運賃

JR北海道区間とJR東日本区間にまたがる全乗車区間の基準額と、JR北海道区間の加算額およびJR東日本区間の加算額をそれぞれ合算し、運賃額を求めます。

一例として、函館本線函館駅(北海道函館市)から東北新幹線八戸駅(青森県八戸市)までの運賃額は、下表の通りです。

| JR会社 | 乗車区間 | 営業キロ | 基準額 | 加算額 |

| 北海道 | 函館駅・新青森駅間 | 166.7km | ↓ | 880円 |

| 東日本 | 新青森駅・八戸駅間 | 81.8km | 4,510円 | 80円 |

基準額4,510円(営業キロ248.5km)とJR北海道の加算額880円、JR東日本の加算額80円を合算すると、運賃額は5,470円となります。

料金

北海道新幹線と東北新幹線は運行面では直通しているものの、特急料金やグリーン料金の計算においては別の路線として各線の料金を合算します。

函館本線函館駅から東北新幹線八戸駅までの特急料金およびグリーン料金は、下表の通りです。

| JR会社 | 乗車区間 | 営業キロ | 特急料金 | グリーン料金 | グランクラス(A) |

| 北海道 | 新函館北斗駅・新青森駅間 | 148.8km | 4,530円 | 2,800円 | 9,800円 |

| 東日本 | 新青森駅・八戸駅間 | 81.8km | 2,400円 | 1,300円 | 8,300円 |

各設備の料金は、以下の式で求められます。JR北海道分の特急料金およびグリーン料金からそれぞれ530円減算するのが、北海道新幹線における料金計算のポイントです。

普通車指定席【通常期】

特急料金[JR北海道4,530円ー530円]+[JR東日本2,400円]=合計6,400円

グリーン車【通常期】

特急料金[6,400円]+グリーン料金[JR北海道2,800円+JR東日本1,300円ー530円]=合計9,970円

グランクラス(A)【通常期】

特急料金[6,400円]+グリーン料金[JR北海道9,800円ー1,500円+JR東日本8,300円ー1,500円ー530円]=合計20,970円

北海道新幹線の特急料金から530円を減算するのは、座席指定料金相当額を1回分のみとする措置によります。

車内サービスありのグランクラス(A)については、両社またがりとなる場合にそれぞれ1,500円減額します。グランクラスの料金が突出して高額であることをご理解いただけるでしょう。

JR東日本・JR東海・JR西日本間の運賃・料金計算方【2026年3月実施】

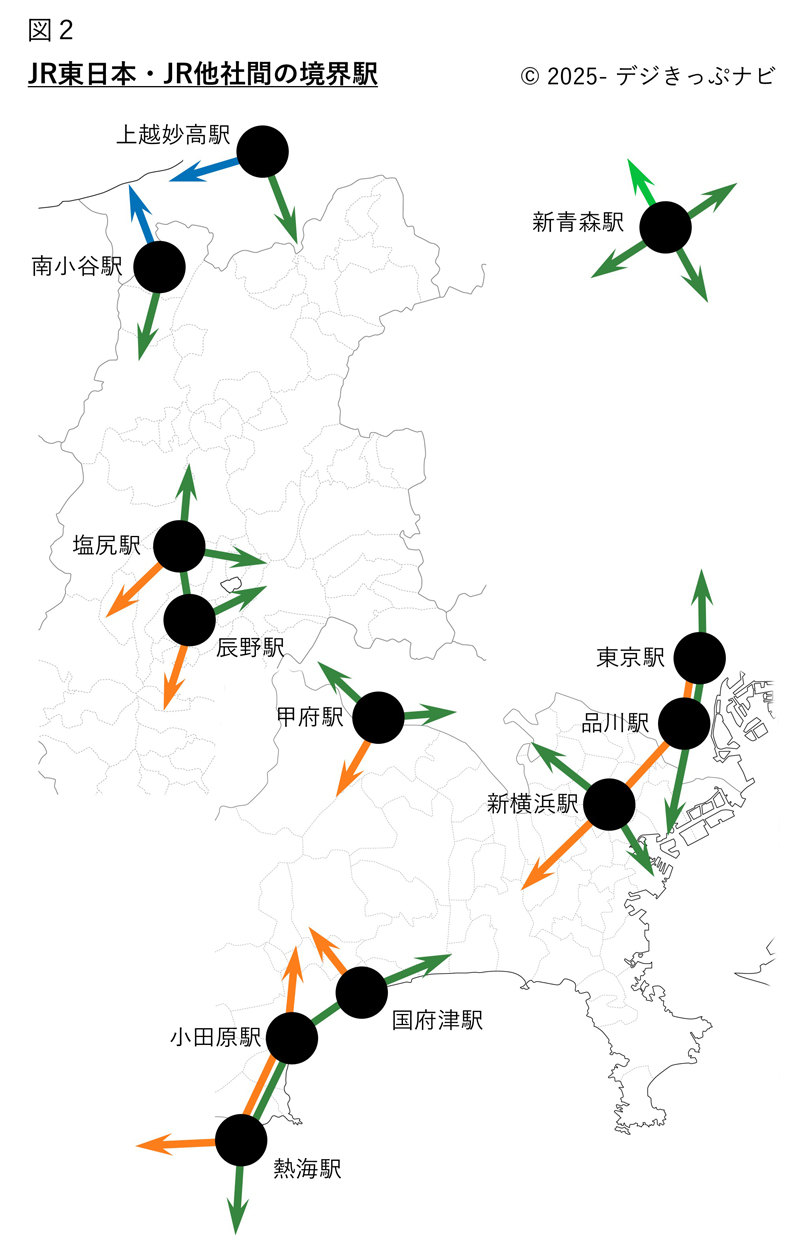

2026年3月に実施されるJR東日本の運賃改定で、新青森駅に加え、新たに11か所の運賃計算上の境界駅が誕生します。

JR東日本とJR西日本の境界駅は、以下の2駅です。

上越妙高駅(新潟県上越市)・南小谷駅(長野県小谷村)

JR東日本とJR東海の境界駅は、以下の9駅です。

東京駅(東京都千代田区)・品川駅(東京都港区)・新横浜駅(横浜市港北区)・国府津駅(神奈川県小田原市)・小田原駅(神奈川県小田原市)・熱海駅(静岡県熱海市)・甲府駅(山梨県甲府市)・辰野駅(長野県辰野町)・塩尻駅(長野県塩尻市)

東京駅・熱海駅間においては6か所の境界駅が集中し、運賃計算方に大きな影響があります。詳しくは、以下の記事をぜひご一読ください。

ここでは、これらの境界駅の中から、運賃・料金の計算が比較的シンプルな塩尻駅を一例に、その方法を見ていきます。塩尻駅は中央本線と篠ノ井線が接続していて、特急「しなの」号が停車します。

運賃

JR東日本区間とJR東海区間にまたがる全乗車区間の基準額とJR東日本区間の加算額を合算し、運賃額を求めます。

一例として、長野駅(長野県長野市)から名古屋駅(名古屋市中村区)までの運賃額は、下表の通りです。

| JR会社 | 乗車区間 | 営業キロ | 基準額 | 加算額 |

| 東日本 | 長野駅・塩尻駅間 | 76.0km | ↓ | 70円 |

| 東海 | 塩尻駅・名古屋駅間 | 174.8km | 4,510円 | なし |

基準額4,510円(営業キロ250.8km)とJR東日本の加算額70円を合算すると、運賃額4,580円を求めることができます。

料金

新幹線とは異なり、特急「しなの」号を含む在来線特急列車には、会社ごとに料金計算を打ち切るルールはありません。列車ごとに指定された特急料金表から、乗車区間の営業キロに応じた特急料金を適用します。

特急「しなの」の全区間に乗車した場合の特急料金は、営業キロ250.8kmで2,950円です(普通車指定席:通常期)。

運賃と異なり、特急料金には基準額や加算額がないことを押さえるのがポイントです(ただし、シーズンによる特急料金自体の加算・減算はあります)。

北陸新幹線(JR東日本・JR西日本)の運賃・料金計算方【2026年3月実施】

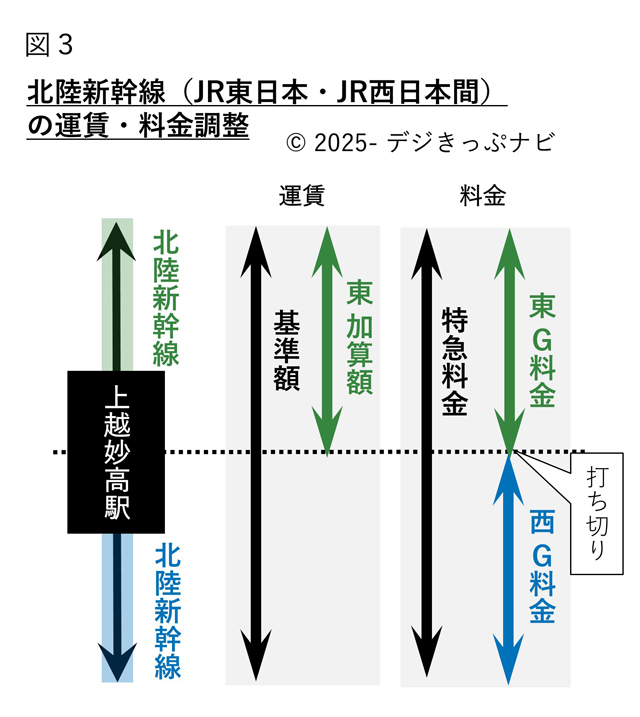

北陸新幹線は運賃・料金計算の考え方が特殊であるため、ここでは北陸新幹線に特化して運賃・料金計算方をご説明します。

北陸新幹線は一つの路線であるにもかかわらず、JR東日本とJR西日本の2社が共同して運営に当たっている点が、新幹線の中では非常に特異です。

両社の境界駅は上越妙高駅で、上越妙高駅以東のJR東日本区間について加算額を適用します。

運賃と特急料金に関しては、同一路線ということで通算が可能です。グリーン料金については通算が不可能であるため、各会社ごとにグリーン料金を求め、合算します。

以下の説明中、JR東日本の加算額が適用されるのは、2026年3月14日発売分以降です。

運賃

JR東日本区間とJR西日本区間にまたがる全乗車区間の基準額とJR東日本区間の加算額を合算し、運賃額を求めます。

一例として、大宮駅(さいたま市大宮区)から富山駅(富山県富山市)までの運賃額は、下表の通りです。

| JR会社 | 乗車区間 | 営業キロ | 基準額 | 加算額 |

| 東日本 | 大宮駅・上越妙高駅間 | 251.6km | ↓ | 110円 |

| 西日本 | 上越妙高駅・富山駅間 | 110.0km | 6,380円 | なし |

基準額6,380円(営業キロ361.6km)とJR東日本の加算額110円を合算すると、運賃額6,490円が求められます。

料金

北陸新幹線については、一つの線区として特急料金の通算が可能です。一方、グリーン料金に関しては運営会社(JR東日本・JR西日本)ごとに料金計算を行い、合算して求めます。

大宮駅から富山駅までの特急料金およびグリーン料金は、下表の通りです。

| JR会社 | 乗車区間 | 営業キロ | 特急料金 | グリーン料金 | グランクラス(B) |

| 東日本 | 大宮駅・上越妙高駅間 | 251.6km | ↓ | 4,190円 | 7,340円 |

| 西日本 | 上越妙高駅・富山駅間 | 110.0km | 6,150円 | 2,800円 | 5,950円 |

各設備の料金は、以下の式にて求めることができます。グリーン料金から530円を減算するのが、料金計算のポイントです。

普通車指定席【通常期】

特急料金6,150円

グリーン車【通常期】

特急料金[6,150円]+グリーン料金[JR東日本4,190円+JR西日本2,800円ー530円]=合計12,610円

グランクラス(B)【通常期】

特急料金[6,150円]+グリーン料金[JR東日本7,340円ー1,050円+JR西日本5,950円ー1,050円ー530円]=合計16,810円

北陸新幹線においてはグリーン料金を通算できないため、グリーン車やグランクラスに乗車する際の料金が特に高額であることをご理解いただけるでしょう。

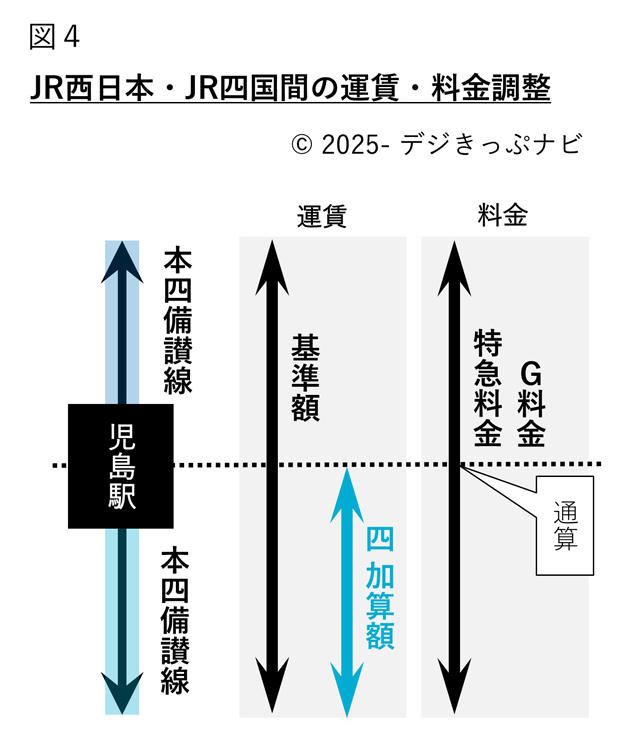

JR西日本・JR四国間の運賃・料金計算方

JR西日本とJR四国の境界駅は、児島駅(岡山県倉敷市)です。瀬戸大橋線(本四備讃線)上に位置し、両社の乗務員がこの駅で交代します。

現在瀬戸大橋線を走る列車は、特急「しおかぜ・南風」号、寝台特急「サンライズ瀬戸」号および快速「マリンライナー」号です。

運賃

JR西日本区間とJR四国区間にまたがる全乗車区間の基準額にJR四国区間の加算額を合算し、運賃額を求めます。

一例として、岡山駅(岡山市北区)から高知駅(高知県高知市)までの運賃額は、下表の通りです。

| JR会社 | 乗車区間 | 営業キロ | 基準額 | 加算額 |

| 西日本 | 岡山駅・児島駅間 | 27.8km | ↓ | なし |

| 四国 | 児島駅・高知駅間 | 151.5km | 3,080円 | 660円 |

基準額3,080円(営業キロ179.3km)にJR四国の加算額660円を合算すると、運賃額3,740円が求められます。なお、この加算額には、児島駅・宇多津駅間の加算運賃110円が含まれている点に留意してください。

料金

瀬戸大橋線を走る列車はいずれも在来線特急列車もしくは快速列車であり、新幹線のように各社ごとに料金を打ち切るというルールもありません。乗車区間の営業キロに応じた特急料金をそのまま算出します。

なお、JR四国管内の特急料金には、特定の駅で改札口を出ずに特急列車同士を乗り継ぐ場合に、特急料金を通算できる特例があることに留意しましょう。

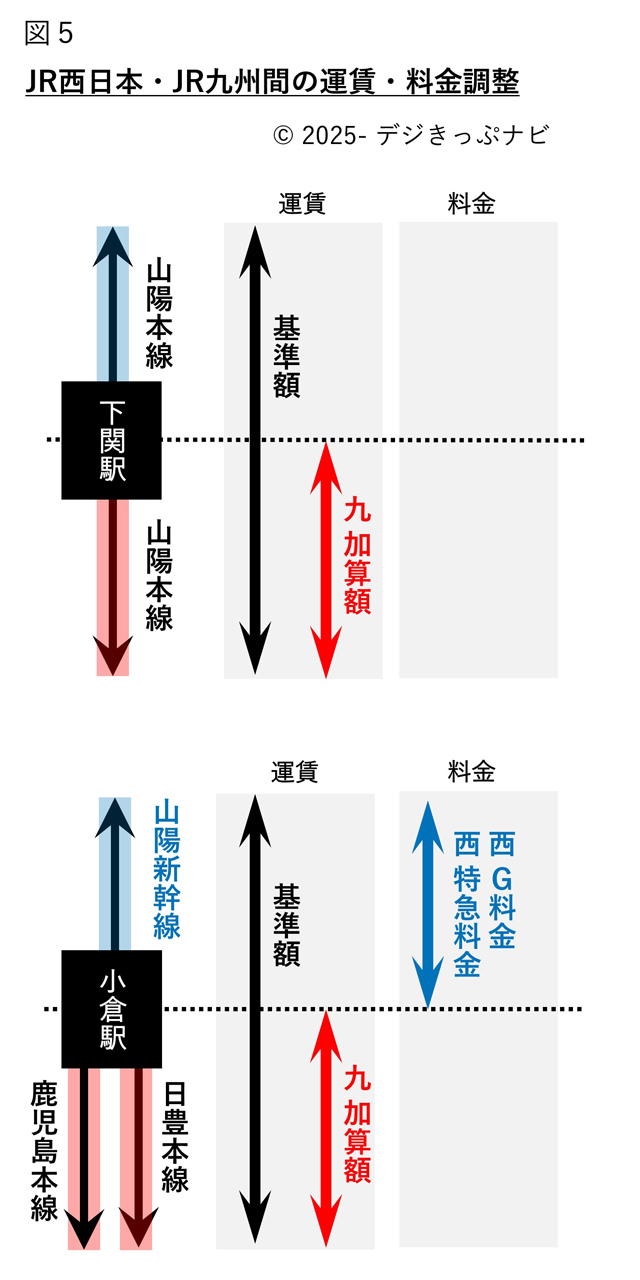

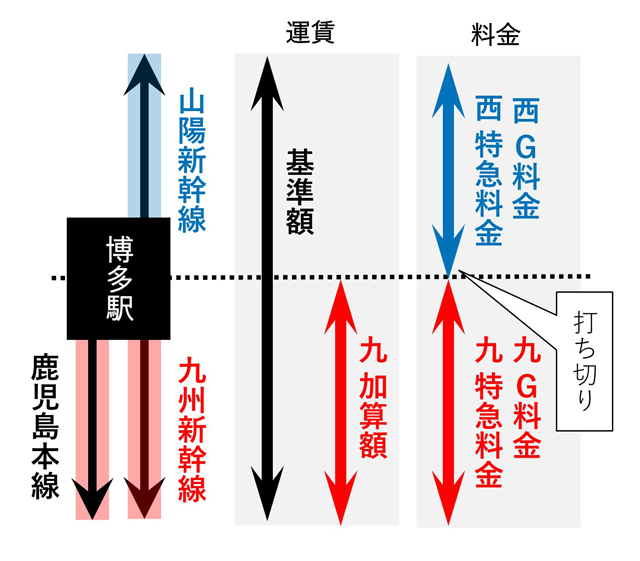

JR西日本・JR九州間の運賃・料金計算方

JR西日本とJR四国の境界駅は、下関駅(山口県下関市)・小倉駅(北九州市小倉北区)・博多駅(福岡市博多区)の3駅です。

JR西日本が運営する山陽新幹線とJR九州が運営する鹿児島本線(在来線)が接続するのが小倉駅と博多駅であり、実際に乗り継ぐ駅が境界駅となります。在来線を利用する場合、下関駅が境界駅です。

ここでは、山陽新幹線と九州新幹線を通しで乗車する場合を想定し、運賃・料金計算を行います。

運賃

JR西日本区間とJR九州区間にまたがる全乗車区間の基準額とJR九州区間の加算額を合算し、運賃額を求めます。

すでに例示しましたが、山陽新幹線新山口駅・九州新幹線熊本駅間の運賃計算過程は、以下の通りです。

| JR会社 | 乗車区間 | 営業キロ | 基準額 | 加算額 |

| 西日本 | 新山口駅・博多駅間 | 147.9km | ↓ | なし |

| 九州 | 博多駅・熊本駅間 | 118.4km | 4,840円 | 440円 |

基準額4,840円(営業キロ266.3km)とJR九州の加算額440円を合算すると、運賃額5,280円が求められます。

料金

山陽新幹線と九州新幹線は線路はつながっているものの、特急料金やグリーン料金の計算においては別の路線として料金を合算します。

山陽新幹線小倉駅から九州新幹線熊本駅までの特急料金およびグリーン料金は、下表の通りです。

| JR会社 | 乗車区間 | 営業キロ | 特急料金 | グリーン料金 |

| 西日本 | 新山口駅・博多駅間 | 147.9km | 3,060円 | 2,800円 |

| 九州 | 博多駅・熊本駅間 | 118.4km | 3,420円 | 2,800円 |

各設備の料金は、以下の式にて求められます。

普通車指定席【通常期】

特急料金[JR西日本3,060円]+[JR九州3,420円ー530円]=合計5,950円

グリーン車【通常期】

特急料金[5,950円]+グリーン料金[JR西日本2,800円+JR九州2,800円ー530円]=合計11,020円

九州新幹線の特急料金から530円を減算するのは、座席指定料金相当額を2回分課さないためです。

山陽新幹線と九州新幹線がまたがる場合の料金が高額であることが、計算結果から分かります。

新下関駅・博多駅間の運賃計算特例に関して、以下の記事に詳しくまとめました。ぜひご一読ください。

「通算加算方式」に基づいた運賃・料金計算の実例を見てきましたが、この在り方はどうあるべきでしょうか。筆者の私見に少しだけお付き合いいただければ幸いです。

運賃計算の「通算加算方式」は時代に合ったものか?

これまで見てきた通り、通算加算方式に基づいた運賃計算は計算過程の段階が多く、非常に工数がかかります。現在ではネット予約サービスやスマートフォンアプリ等で運賃を容易に検索できますが、運賃計算の過程が見えにくいです。

また、運賃・料金計算の実務に携わっている人にとっては、運賃・料金計算の結果に対する説明を求められた場合の対応に苦慮するに違いありません。

通算加算方法に基づく運賃計算が煩雑であるにもかかわらず、この方式を採用しなければならないのは、国(国土交通省)の指針があるからです。

JR上場4社が完全民営化するにあたって策定された「新会社がその事業を営むに際し当分の間配慮すべき事項に関する指針」(2001年に制定)には、JR会社間をまたがる場合に全区間を通算しなければならないとされています。

「当分の間」と謳ったこの指針が25年経った今でも運賃改定の根拠とされるのは、時代に相応しくないと言えるのではないでしょうか。

現在の鉄道の在り方としては、全国が一体になった新幹線網と地域別に運営される在来線網に二分されます。各路線の実情に合わせて運賃・料金体系を再編することは、時代の要請と言えるでしょう。

一方、全国の鉄道網は全国民の日常生活に欠かせない社会インフラであり、全国民が一律の条件で利用できるユニバーサルサービスでもあります。

全国の鉄道網を一元的なものとして捉えるのか、地域の実情に合わせた多様な運営を推進するのか、公共交通に対する考え方がいま問われているのではないでしょうか。

まとめ

JRの運賃・料金計算がますます複雑になる流れが止まりません。乗車区間がJR会社間にまたがる場合の取り扱いが、とりわけ複雑です。

JR他社またがりとなる場合の運賃計算においては「通算加算方式」が採用されており、全乗車区間に応じた「基準額」と、JR各社の運賃額との差額である「加算額」を合算します。

これまでは、乗車区間が本州以外の地域にまたがる場合のみに適用されてきましたが、2026年3月以降本州でも広く実施されるようになります。

運賃計算に関しては全国を一体的に捉える一方、特急料金・グリーン料金は列車の種別や走る地域によって細分化されています。新幹線の料金計算を境界駅で打ち切る線区があることも、JR料金計算の特徴です。

通算加算方式によって運賃額の内訳が明確になるため、JR会社間の収入配分を行いやすい一方、計算過程が煩雑で算出により多くの工数がかかります。運賃・料金計算がさらに複雑になることが、今後の公共交通の姿がどうあるべきかを考えるきっかけになることでしょう。

この記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました!

参考資料

● 運賃改定のお知らせ(JR東日本)2025.10閲覧

● 改定後運賃検索サイト(JR東日本)2025.10閲覧

● JR旅客営業制度のQ&A 第2版(自由国民社)2017.5

当記事の改訂履歴

2025年10月14日:当サイト初稿

コメント