定期乗車券を含むJR東日本の運賃が、2026年3月に引き上げられます。

JR東日本管内の運賃水準が本格的に改定されるのは、JR移管後初めてのことです。今回の運賃改定においては、運賃水準の大幅な引き上げに留まらず、運賃制度の大きな変更を伴います。

運賃制度の変更によって影響を受けるのは、東京近郊のJR線を日常的に利用するユーザーです。東京附近における電車特定区間や山手線内の運賃設定が廃止されることで、特に定期乗車券を購入して通勤・通学するユーザーに大きな影響が及びます。

これらの変更によって、通勤交通費を負担する企業や通学にかかる交通費を負担する家計が狙い撃ちされました。多くのユーザーが自衛策を求めているのではないでしょうか。

運賃改定日が3月末日ではなく、3月14日であることが今回の改定のポイントで、新入社員や新入生の対策を難しくしています。利用する鉄道会社を自由に決められない東京近郊の通学定期券ユーザーにとって、大きな問題です。

この記事では、2026年3月14日に実施されるJR東日本管内の運賃改定によって定期乗車券ユーザーが受ける影響と、その対策について徹底的に考えていきます。何とかならないかとお悩みの方にとって、当記事が自衛のためのヒントとなれば幸いです。

- 6か月定期の割引幅縮小により、名目の改定幅を大きく超える引き上げ効果が生じること

- 2区間分割購入のSuica定期券を利用すると、運賃が節減できる可能性があること

- 通勤定期運賃の引き上げが、最終的には手取りの減少につながる可能性があること

2026年3月に実施されるJR東日本定期運賃改定の概要

2026年3月14日購入分から実施されるJR東日本管内の運賃改定は、普通運賃だけではなく、定期運賃にも及びます。

JR東日本によって2024年12月に行われた運賃改定の申請が、2025年8月に政府(国土交通省)によって認可されました。申請に伴って多くのユーザーから寄せられた意見が考慮されることなく、会社側が申請した内容がそのまま認可された形です。

今回の運賃改定および運賃制度変更における定期運賃に関するポイントは、主に以下の点です。

- 東京附近における電車特定区間・山手線内の区分廃止

- 6か月通勤定期の割引率縮小

- 新年度開始の定期券を旧運賃で購入できないこと

東京附近における電車特定区間・山手線内の区分廃止

JR東日本における標準的な運賃体系は幹線の運賃で、地方のローカル線に適用される運賃体系は地方交通線の運賃です。

東京地区に限っては電車特定区間・山手線内の賃率(営業キロ当たりの運賃単価)が設定され、それらの運賃よりも低額に設定されていました。

2026年3月の運賃改定で電車特定区間・山手線内の運賃区分が廃止され、幹線の賃率に統合されます。

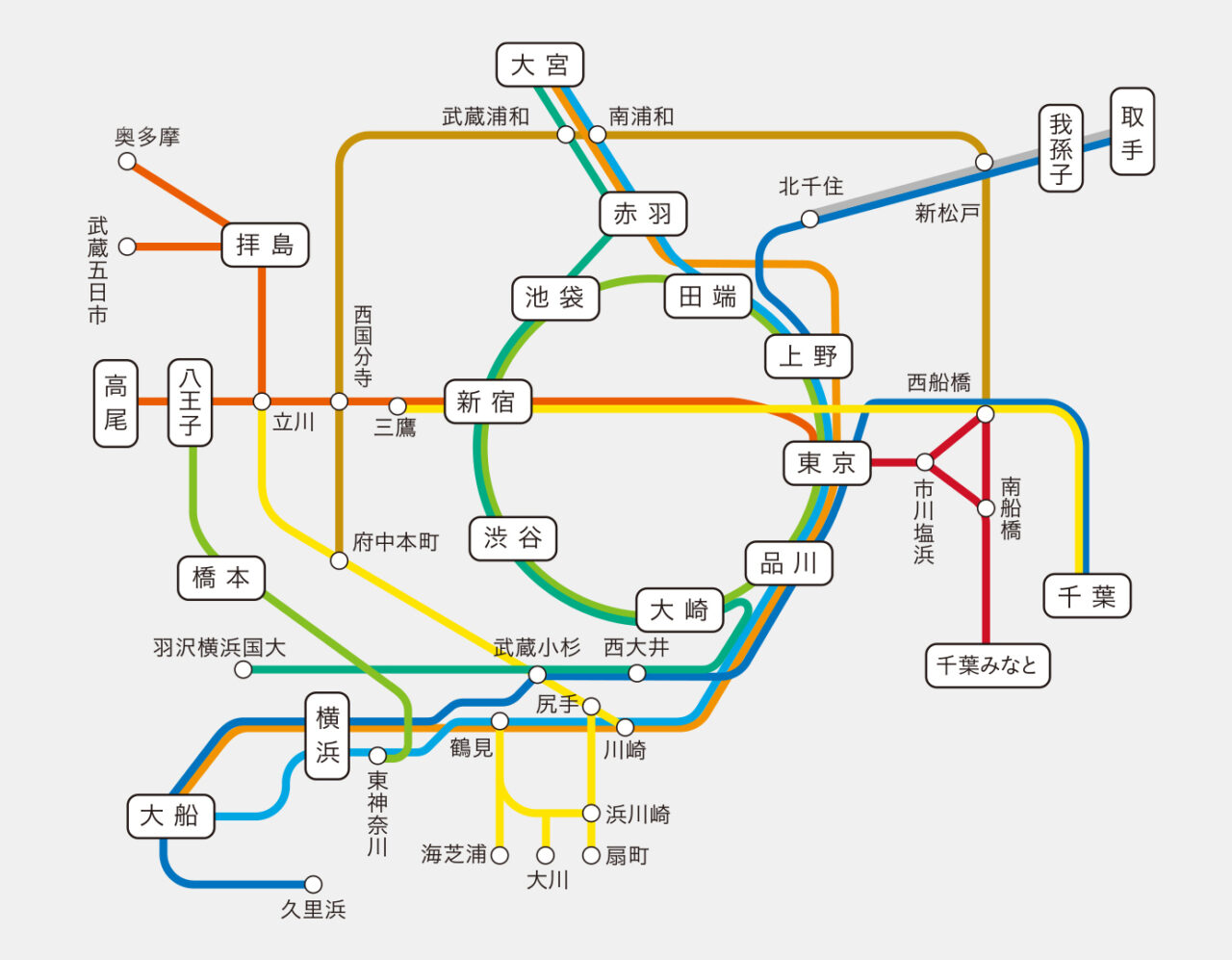

画像引用元:JR東日本ニュースリリース

この図のように、東京附近における電車特定区間には東京都区内の各駅はもちろん、横浜駅・八王子駅・大宮駅・千葉駅といった東京近郊の主要駅も含まれています。

ここで、電車特定区間と山手線内の新旧運賃の差を見ていきましょう。

東京駅・大宮駅間30.3kmの通勤定期券(電車特定区間完結)

| 期間 | 新運賃 | 旧運賃 | 改定幅 |

| 1か月 | 17,970円 | 16,610円 | 8.2% |

| 3か月 | 51,210円 | 47,370円 | 8.1% |

| 6か月 | 92,330円 | 83,160円 | 11.0% |

同距離の幹線運賃における1か月通勤定期の改定幅が5.1%であることを考慮すると、電車特定区間で完結する場合の影響が大きいことが分かります。

日暮里駅・渋谷駅間14.7kmの通勤定期券(山手線内完結)

| 期間 | 新運賃 | 旧運賃 | 改定幅 |

| 1か月 | 7,840円 | 6,290円 | 24.6% |

| 3か月 | 22,340円 | 17,920円 | 24.7% |

| 6か月 | 41,630円 | 30,270円 | 37.5% |

山手線内完結かつ計算上の営業キロが11km以上である場合における運賃の引き上げ幅が考えられないくらい大きいことが、これらの比較で明らかになったのではないでしょうか。

幹線の賃率が引き上げられる上、これまで低廉であった電車特定区間・山手線内の区分がなくなることは、極めて異例な水準の大幅な引き上げになることを意味します。

6か月通勤定期の割引率縮小

今回の定期運賃引き上げにおいては、電車特定区間・山手線内の運賃区分廃止そのものがクローズアップされがちですが、6か月通勤定期の割引率が縮小されたことも見逃せません。

電車特定区間と山手線内それぞれで完結する場合の新旧比較として、上述した2区間を見ていきたいと思います。

東京駅・大宮駅間30.3kmの通勤定期券(電車特定区間完結)

| 購入方法 | 新運賃 | 旧運賃 | 改定幅 |

| 6か月定期を購入 | 92,330円 | 83,160円 | 11.0% |

| 1か月定期を6回購入 | 107,820円 | 99,660円 | 8.2% |

従来通り、6か月定期を1回購入する方が、1か月定期よりも安価です。しかし、6か月定期を購入する妙味が薄れてしまったと言えるでしょう。

日暮里駅・渋谷駅間14.7kmの通勤定期券(山手線内完結)

| 購入方法 | 新運賃 | 旧運賃 | 改定幅 |

| 6か月定期を購入 | 41,630円 | 30,270円 | 37.5% |

| 1か月定期を6回購入 | 47,040円 | 37,740円 | 24.6% |

同様に、6か月定期を購入した方が依然おトクであるものの、改定幅そのものが劇的な水準です。この上昇のしかたは、まさにインフレの象徴と言えます。

新年度開始の定期券を旧運賃で購入できないこと

運賃改定の実施日が新年度の始まりである4月1日ではなく、ダイヤ改正(予定)に合わせた3月14日であることが、定期券の買い方に影響を与えるポイントです。

JR東日本の定期券に関しては、新規購入・継続購入とも使用開始の14日前から購入できます。

したがって、運賃改定前日の3月13日時点で購入できるのは、3月27日から使用開始となる定期券です。

新年度が開始する4月1日が使用開始日となる定期券を3月13日に購入できないことから、値上げ前に駆け込みで購入することができません。

つまり、新入社員や新入生が使用する4月1日開始の定期乗車券を、改定前の旧運賃で購入できないことが分かります。

定期運賃の大幅な引き上げが確定したことによって、通勤定期券の代金を負担する企業や、乗車区間に電車特定区間が含まれる通学定期券の代金を負担する消費者が打撃を受けることになりました。

日常の通勤・通学に欠かせない鉄道の定期乗車券については公共料金的な性質が強く、経済への影響は大きいことに違いありません。

定期運賃の引き上げの性質は普通運賃と異なる

同じ運賃改定であっても、定期運賃と普通運賃ではその性質が異なります。日常生活と密接に関係する定期運賃においては金額や割引率そのものに焦点が当たる一方、普通運賃においては運賃規則の変更や乗車変更・払いもどしについても注目されます。

きっぷ購入後の乗車変更が可能な普通運賃とそれが不可能な定期運賃では、運賃改定の直前に取れる自衛策が自ずと変わってくるのです。

普通運賃における運賃改定の詳細を、以下の記事に詳しくまとめてあります。合わせてご一読ください。

電車特定区間・山手線内における影響が大きな背景

2026年3月の運賃改定において、JR東日本東京地区の引き上げ幅が特に大きくなった背景を、ここで考えていきたいと思います。

東京附近における電車特定区間および山手線内の運賃区分が設定されたのは、元々は旧国鉄時代にさかのぼります。

1980年代の国鉄時代末期には国鉄の経営が危機的な状況であり、増収のためにユーザーを引き留める必要がありました。そのため、競合する私鉄に対抗できる低廉な運賃水準が、東京地区を走る国電区間に設定されたのです。

乗車区間が国電区間で完結する場合には、幹線よりも低い賃率が適用されました。国電区間の運賃水準設定が、JR移管に伴って電車特定区間・山手線内の運賃区分として引き継がれ、現在に至ります。

また、私鉄と直接競合する特定の区間については、国電区間に適用される賃率よりもさらに低い特定運賃として個別に設定されました。特定区間の運賃設定も現在まで引き継がれてきましたが、今回の運賃改定に伴って一部の区間を除き設定が廃止されます。

私鉄との競合対策として導入されたのが電車特定区間・山手線内の賃率ですが、現在では運賃水準の差が縮小しました。

そのため、JR東日本側は、電車特定区間・山手線内の運賃設定を廃止することにしたと説明しています。

相対的に低かった電車特定区間・山手線内の賃率が標準的な幹線の賃率に統合されることによって、運賃引き上げの効果が名目上の改定幅を大きく超えるものになりました。

定期運賃引き上げによる影響が大きいのは誰か?

このように、JR東日本管内で実施される運賃引き上げとそれに伴う運賃制度の変更によって、どのような人が大きな影響を受けるのでしょうか。

地方のユーザー

JR東日本における大部分の区間は幹線もしくは地方交通線に区分され、今回の運賃改定の対象です。

幹線における通勤定期運賃の改定幅は平均で7.2%、地方交通線においては10.1%と、決して軽微とは言えません。地方であっても、通勤定期券を利用するユーザーや、通勤交通費を支給する一般企業には運賃改定の影響が及ぶ形です。

一方、通学定期運賃については運賃改定が行われません。特に、高校生の通学手段は鉄道であることが多く、運賃が据え置かれたことで保護者にとっての負担増は回避されたと言えます。

地方のユーザーにとっても運賃引き上げが負担になることには違いありませんが、賃率の引き上げを超えた大きな影響を受けるとまでは言えないでしょう。

東京近郊のユーザー

一方、運賃引き上げと電車特定区間・山手線内の賃率廃止によって大きな影響を受けるのが、東京近郊在住のユーザーです。

通勤定期運賃が容赦なく引き上げられることによって、東京近郊に在住する通勤定期ユーザーが最も大きな負担を背負うことになります。

通学定期運賃に関しては幹線・地方交通線における賃率が変更されないものの、電車特定区間・山手線内の賃率が廃止されることで実質的に値上げにつながります。地方とは異なり、たとえ学生であっても影響を受けることに留意したいです。

自宅と勤務先・学校の間の交通手段がJR線のみである場合は私鉄を利用することができず、運賃引き上げの大きな波にそのまま飲まれることになります。

それに対し、通勤・通学経路として私鉄を利用できる場合、JRと私鉄との比較検討が可能です。経路を私鉄に変えることで影響を回避できることが、東京近郊に在住するユーザーにとっての強みとも言えるでしょう。

東京近郊在住のユーザーに大きな負担を求めることには「取れるところから取る」という面がどうしても否めません。これから、ユーザーが取れるアクションについて検討していきましょう!

定期運賃引き上げに対してユーザーが取れるアクション

JR東日本が今回実施する大幅な運賃引き上げは社会への影響が非常に大きいため、ユーザーは受け身になることなく、積極的に対策を考えたいところです。ここでは、定期運賃引き上げに対してユーザーが取ることができる自衛策をいくつか検討します。

運賃改定前日に旧運賃で購入【2026年3月13日】

運賃改定が実施される2026年3月13日までは、旧運賃で定期乗車券を購入可能です。

6か月定期を3月13日に購入すれば、有効期間を3月27日から9月26日までに設定できます。改定後は6か月定期の割引率が大幅に縮小されるため、割引率が大きいうちに6か月定期を購入しておくことは非常に有効です。

ただし、定期乗車券については乗車変更の概念がないため、購入後に使用期間を変更したり延長したりすることができません。

3月31日まで有効の定期乗車券を3月13日に継続購入した場合、3月27日から31日までの5日間分の払いもどしを受けられないことに留意したいです。

また、前述したように、新年度の4月1日開始の定期乗車券を3月13日には購入できません。新入社員や新入生がこの対策を取れないことは、非常に残念なことです。

オフピーク定期券の購入

定期運賃の負担増加に対してJR東日本が推すのが、オフピーク定期券です。平日朝におけるピーク時間帯に発駅の改札を通るとオフピーク定期券が使えない代わりに、運賃を約15%割り引くというしくみです。

前述した東京駅・大宮駅間において、通常の定期券とオフピーク定期券の値段を比較すると、以下のようになります。

| 種別・期間 | 改定前 | 改定後 |

| 通常1か月 | 16,610円 | 17,970円 |

| オフピーク1か月 | 13,970円 | 15,270円 |

この表を見ると分かるように、改定前の通常定期16,610円よりも改定後のオフピーク定期15,270円の方が安いというのはまやかしなので、鵜吞みにしないように注意しましょう。

オフピーク定期券の活用は時差通勤制度が前提であることから、いわゆる柔軟な働き方とは親和性が高いと言えるでしょう。

しかし、ここ最近は多くの企業で柔軟な働き方を縮小する動きが見られます。在宅勤務や時差通勤が認められず、ピーク時間帯に通勤しなければならない状況になった場合、オフピーク定期券を利用することは不可能です。

したがって、オフピーク定期券を購入することが万能な自衛策とは言い切れません。

2区間定期券の購入

JR東日本区間の通勤定期券に関しては、乗車区間が連続する2枚の定期券を1枚にまとめることが可能です。Suicaに限定されることから「2区間分割購入のSuica定期券」と呼ばれますが、途中駅で分割することによって運賃の節減が可能になる場合があります。

普通乗車券の場合グレーゾーンの手法ですが、定期乗車券については公に認められています。新規で購入することも可能なので、条件に該当するのであれば積極的に活用したいです。

どの区間であっても有効な「2区間分割購入のSuica定期券」が特に有用なのが、私鉄競合の特定区間が含まれる場合です。

JR線通勤区間が渋谷駅(東京都渋谷区)から逗子駅(神奈川県逗子市)まで55.3kmの区間であるとしましょう。両駅間は湘南新宿ラインで直通し、途中で横浜駅(横浜市西区)を通ります。

渋谷駅・横浜駅間と横浜駅・逗子駅間が、それぞれ私鉄競合の特定区間です。これらの2区間を「2区間分割購入のSuica定期券」として購入します。改定後の通勤定期運賃は、下表の通りです。

| 乗車区間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 |

| 渋谷駅・逗子駅 | 28,440円 | 81,050円 | 150,660円 |

| 渋谷駅・横浜駅 | 15,330円 | 43,690円 | 66,970円 |

| 横浜駅・逗子駅 | 13,120円 | 37,380円 | 66,970円 |

6か月通勤定期に限定されますが、全区間を通しで購入するよりも、分割購入とする方が16,720円も安くなります。運賃改定を契機に、このような分割購入を検討してもよいでしょう。

もちろん、一般の幹線区間であっても、途中駅で分割することで運賃が安くなる可能性があることは言うまでもありません。

普通乗車券における連続した区間の分割購入に関しては、以下の記事をぜひご一読ください。

代替経路の検討

乗車経路に山手線内の区間が含まれる場合、どのような工夫をしても改定後の運賃がどうしても高額になります。私鉄線が並行している場合、この際私鉄線を利用するのも一策です。

一例として、東京駅から荻窪駅(東京都杉並区)までの区間をご紹介します。JR中央線と東京メトロ丸の内線が走っています。改定前後の通勤1か月の運賃は、次の通りです。

| 会社 | 営業キロ | 改定前 | 改定後 | 備考 |

| JR東日本 | 18.7km | 9,620円 | 10,480円 | |

| 東京メトロ | 15.5km | 9,100円 | 9,100円 | 運賃改定なし |

実は、元々東京メトロの方が安い区間ですが、JR東日本の運賃改定によって運賃の差がさらに広がります。

通勤・通学で利用可能な経路を幅広く検討し、運賃を比較することで安価な経路を見出すことが、何よりの自衛策になるでしょう。

公共交通機関の運賃改定は、市民の日常生活や経済に大きな影響を及ぼします。今回の運賃引き上げが運賃以外の部分で及ぼす懸念についてお話ししたいと思います。

定期運賃の引き上げは運賃以外の負担も増大させる

これまで見てきたように、今回の運賃改定による影響が大きいのは、東京近郊における通勤定期運賃です。東京都心部に通勤するユーザーや一般企業を狙い撃ちにしたと言っても過言ではないでしょう。

JR東日本における2025年9月時点の在来線鉄道運輸収入6137億円のうち、関東圏が5798億円と、管内全域の94.7%を占めています。

幹線に統合されることで賃率が大幅に上昇する電車特定区間・山手線内は、いずれも関東圏に含まれます。数値面からも、運輸収入が圧倒的に多い関東圏が運賃引き上げの主なターゲットにされたことが明らかです。

一方、2020年基準の消費者物価指数をみると、総合指数は112です。つまり、エネルギーを含む物価が約11%上昇したことを意味します。

この指数と比較して、特に山手線内における運賃の上昇率が突出しています(1か月定期の改定率が概ね25%)。東京都心部のJR線を利用する通勤定期ユーザーの負担が極めて重いことが、この数値からも分かるのではないでしょうか。

通勤交通費を負担するのは、一般企業です。経費負担が増加することによって企業の経営が影響を受け、経済にも影響を与えます。

通勤手当は非課税であるものの、社会保険における標準報酬月額を算定する上での報酬に含まれます。

定期運賃の引き上げは、標準報酬月額の上昇を通じて労働者と使用者(企業)双方にとって社会保険料の負担を増加させ、結果として手取りの減少につながるという側面があるのです。

JR東日本という日本最大級の鉄道会社における運賃引き上げが、手取りの減少という社会問題をより深刻にしてしまう可能性があるため、決して軽視することはできません。

まとめ

2026年3月14日購入分より実施されるJR東日本管内の運賃改定は、普通運賃のみならず、定期運賃にも大きな影響をもたらします。

東京附近における電車特定区間・山手線内の運賃区分が廃止されると、企業が集中している東京に通勤するユーザーや、通勤交通費を負担する一般企業を直撃します。「取れるところから効率的に取ろう」というJR東日本の意図が、改定幅の大きさが一部エリアに偏っていることから明確に見て取れます。

また、6か月定期の割引率が縮小され、定期券代金の節減効果が薄くなりました。特に、山手線内で完結する区間の6か月定期の実質的な改定幅が非常に大きく、一般的な物価上昇率をはるかに超えた驚異的な数字です(日暮里駅・渋谷駅間で37.5%)。

ユーザーが取れる自衛策として有効なのが、オフピーク定期券を購入することと並び、2区間定期券を利用して分割購入することです。私鉄競合の特定区間を含む場合には特に効果が高いですが、一般の区間であっても全区間通しで購入するよりも節減効果が得られるかもしれません。

運賃改定の前日である3月13日に、3月27日開始の定期券を6か月定期を継続購入することも、非常に有効です。しかし、この方法は新年度の新入社員や新入生にはあいにく活用できません。

定期運賃の大幅な引き上げは企業の負担につながるだけではなく、社会保険の標準報酬月額が上昇する可能性があります。手取りの減少につながるため、単なる運賃引き上げだけでは済まない社会問題である点を押さえておきたいです。

この記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました!

参考資料

● 運賃改定のお知らせ(JR東日本)2025.11閲覧

● 改定後運賃検索サイト(JR東日本)2025.11閲覧

● 2026年3月期第2四半期決算説明資料(JR東日本)2025.11閲覧

● 磁気定期券を2枚持っていますが、Suica定期券に変更利用できますか(よくいただくお問い合わせ:JR東日本)2025.11閲覧

● 標準報酬月額の対象となる報酬に、通勤手当は含まれるのですか(日本年金機構)2025.11閲覧

● 2020年基準消費者物価指数(総務省統計局)2025.9

当記事の改訂履歴

2025年11月07日:当サイト初稿

コメント