JR各社の多くの駅に設置されている指定席券売機に新型機種「MX-V10型」が登場し、主要駅から導入が進んでいます。

新型指定席券売機の導入が初めて明らかになったのが、2025年7月のことです。JR東日本からプレスリリースが発出され、徐々に導入が進むことが明らかになりました。

指定席券売機はきっぷの購入に慣れていないと使いにくい上、独特の操作感もあって、一般ユーザーへの普及がなかなか進んでいません。新型機の導入でこの状況を打破し、より多くのユーザーに利用してもらおうとするJR各社の意図が感じられます。

新型機がJR西日本博多駅ひかり広場(改札外)に導入されたとの情報を得たため、筆者も早速乗車券を購入してみました。また、JR東日本大宮駅新幹線乗り換え改札(改札内)でも、スマートフォンを利用してきっぷの受け取りや入場券の購入を体験しました。

従来機ではいまいちだったタッチパネルの感度が良好で、ハードウェア的な使用感が向上したのは確かです。ただし、きっぷの購入手順自体は大きく変わっておらず、マルスとの通信速度が改善されたわけではありません。

この記事では、JR各社で導入が進む新型指定席券売機「MX-V10型」の形状や操作画面を写真とともにご覧いただき、きっぷを購入する流れをご紹介します。実際の使用感をもとに、新型機で果たしてきっぷが購入しやすくなるのかを考えていきます。

- スマートフォンに搭載されたFelicaやQRコードの読み取りが可能なこと

- 汎用性が高い「乗換案内から購入」メニューに迷わず行きつくこと

- きっぷ購入のための操作の流れ自体は、従来の指定席券売機と変わらないこと

多機能性かつ柔軟なカスタマイズ性がユーザーを混乱させる

多くの駅では、指定席券売機と近距離用券売機が並んでおり、目的地や乗車する列車によって使い分けます。JR西日本・四国管内では「みどりの券売機」とも呼ばれ、券売機の色で区別が可能です。

近距離用券売機では、購入できるきっぷが限定されています。一方で、導入が進んだ指定席券売機では、従来みどりの窓口でしか購入できなかった以下のきっぷを購入可能です。

- 普通乗車券の購入(距離にかかわらず)

- 特急券・グリーン券の購入

- ネット予約サービスで購入したきっぷの受け取り

- きっぷの乗車変更(制限あり)

- きっぷの払いもどし(制限あり)

- 定期券の購入

- 交通系ICカードへの運賃チャージ(JR北海道のみ)

指定席券売機はJRグループの「鉄道情報システム」という会社によって開発されているため、筐体そのものは全国のJR駅で共通です。指定席券売機は、同社が管理するJRのホストコンピュータ「マルス」に接続されており、きっぷの購入手順や操作性はそのシステム設計の影響を受けています。

指定席券売機に導入できる機能は多岐にわたっており、処理できる業務やタッチパネルにおける画面設計は各社で異なります。駅の特性に応じて操作画面のレイアウトを柔軟にカスタマイズできるのが、指定席券売機の大きな特徴です。

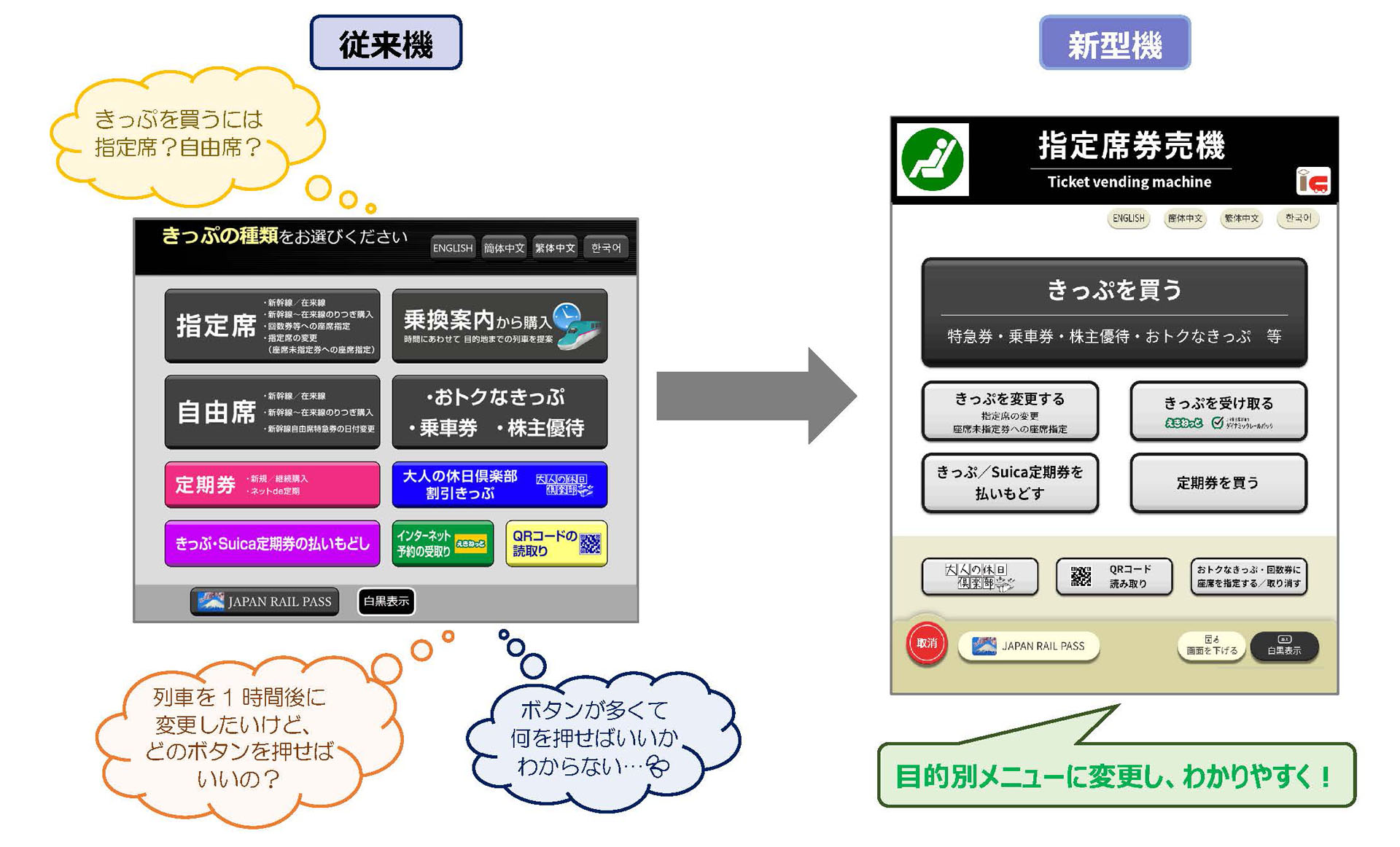

しかし、ユーザーにとっては、柔軟なカスタマイズ性が仇になります。駅によってボタンの配置が異なるため、どのように操作すれば購入操作を完了できるか、悪戦苦闘するわけです。

これが、指定席券売機がいまいち普及しなかった根本的な原因ではないでしょうか。

新型指定席券売機のインターフェース・主な機能

このような状況を打破するべく、新型指定席券売機がリリースされました。商標・意匠に関する公開情報から、本機の機種名が「MX-V10」であることが判明しました。

JR東日本のプレスリリースによれば、2025年度には首都圏の駅を中心に160台が導入されるとのことです。すでに、東京駅など主要駅の新幹線乗換改札を中心に配置されています。

また、JR東日本以外の会社でも導入が始まっており、JR西日本博多駅ひかり広場に配置された新型機がその先進事例です。

画像引用元:JR東日本ニュースリリース

JR東日本における新型機の外観は、この通りです。大型のタッチパネルの他、スマートフォンを置けるスペースが確保されています。後述するように、物理的な機能は全国共通です。

画像引用元:JR東日本ニュースリリース

タッチパネル上の操作ボタンのレイアウトも、目的別に大きく変わっています。券種を選ぶのではなく、券売機で「何をするのか」によって押すボタンが異なるのです。

新型機では、上述した基本的な機能に加え、以下の機能が追加されています。

- スマートフォンへの対応

- パスポートリーダーの設置(一部)

- 払いもどし機能の拡充

モバイルSuica等のモバイル交通系ICカード(スマートフォン)で在来線の改札を通った場合の処理が、新型機で可能です。また、従来条件付きであったきっぷの払いもどしに関して、列車が運休した場合のきっぷを払いもどす機能が追加されました。

指定席券売機の操作性が向上することや機能が追加されることは、ユーザーにとっても大いに意義があります。

JR西日本「みどりの券売機」の画面構成・操作手順

MX-V10型機の最初の導入事例は、JR西日本博多駅ひかり広場に設置された6台の「みどりの券売機」です。ひかり広場が駅構内の主動線から外れた位置にあるため、落ち着いた状況での動作確認が可能でした。

筆者がこの「みどりの券売機」で普通乗車券を2枚購入した際の操作画面や画面遷移を、ここでご紹介します。

MX-V10型機の前面レイアウト・初期画面

タッチパネルを含む前面レイアウトに関しては、見た目にも機能的にも大きく変わりました。これまでのノウハウが、新型機の設計にフィードバックされた形です。

前面レイアウト

現金を取り扱うMX-V10型機の前面右方には、硬貨投入口があります。従来機種に比べ、投入口が大きく、扱いやすいです。

暗証番号を入力するテンキーもタッチパネルの直下に移動し、操作性が向上しています。硬貨投入口の下部に、スマートフォンが置ける台があります。スマートフォンを裏返すことなくQRコードを読み取れるレイアウトです。

タッチパネル・初期画面

大型のタッチパネルには、初期画面が表示されています。タッチパネルのサイズが大型化したのと同時に、操作性が向上しました。反応が良いため画面を強く押すことなく、スムーズにボタンを押せました。

初期画面は自由にカスタマイズ可能で、レイアウトは各会社や各駅で異なります。JR西日本に関しては、以下のような行いたいことによって初期画面上のボタンが割り当てられています。

- きっぷを買う

- 予約したきっぷを受け取る

- きっぷを変更する

- きっぷを払いもどす

- 座席を指定する・トクトクきっぷ

- 定期券を買う・払いもどす

- QRコード読み取り

博多駅の初期画面には、博多南線のきっぷを購入するために設けられた特有のボタンが表示されています。

「乗換案内から買う」メニュー

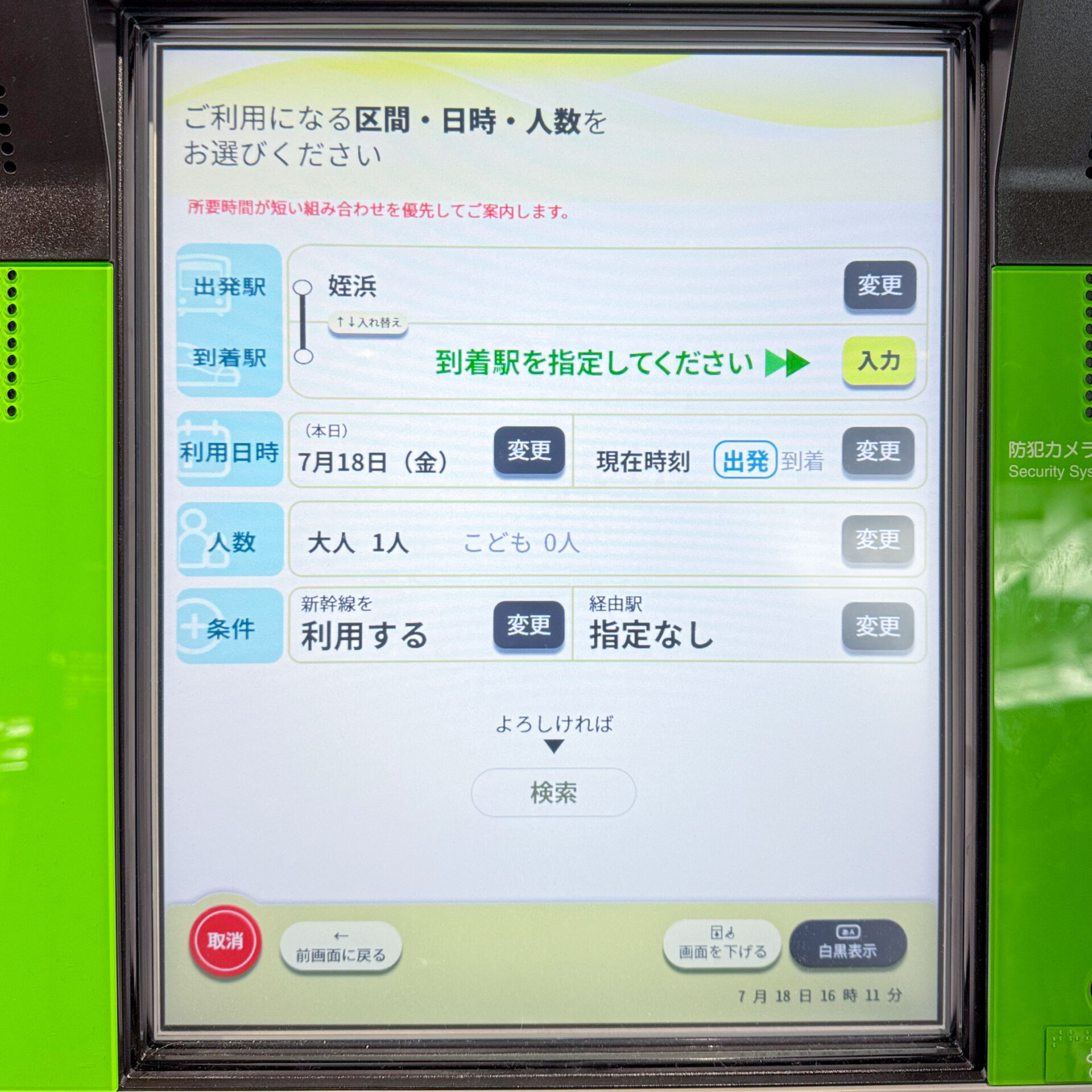

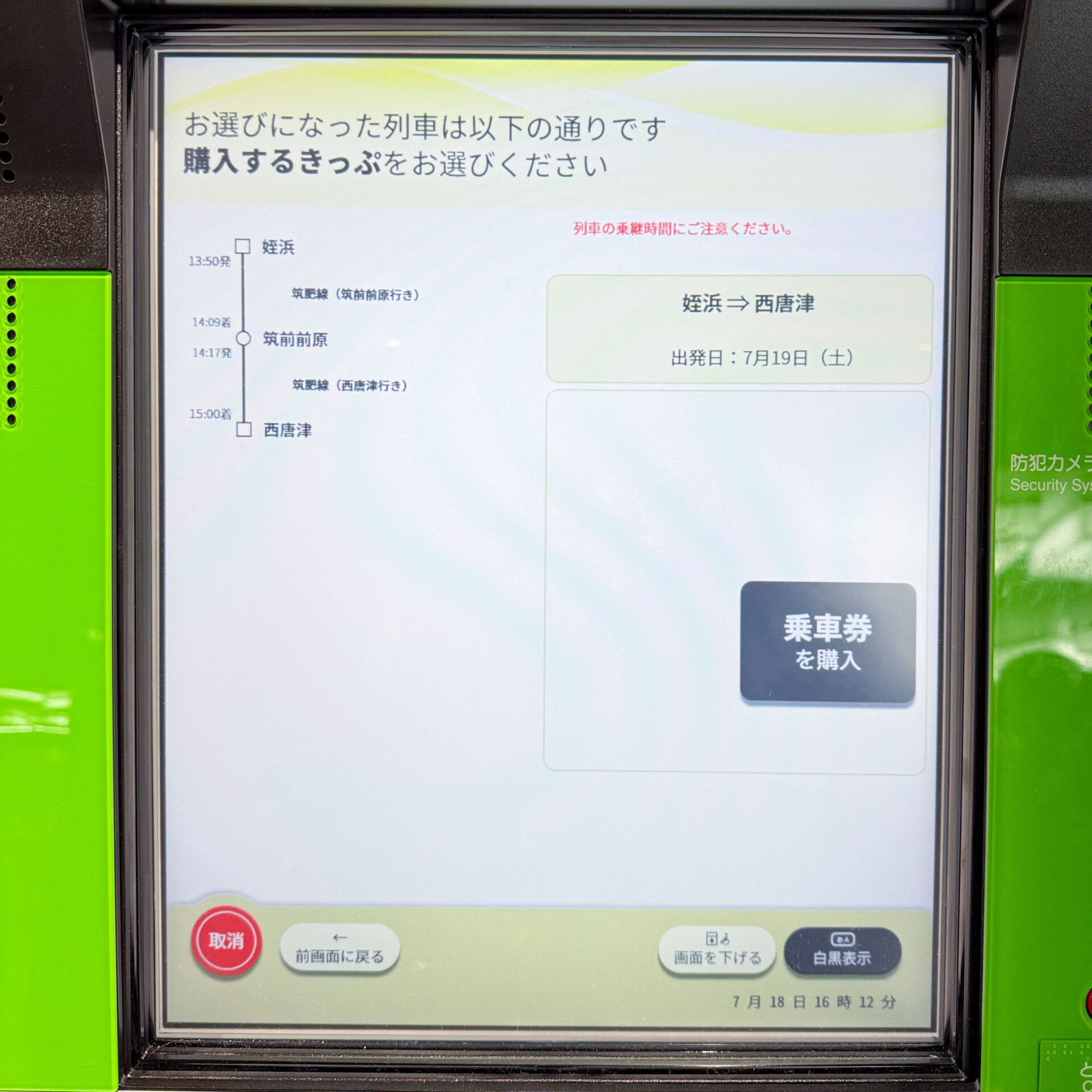

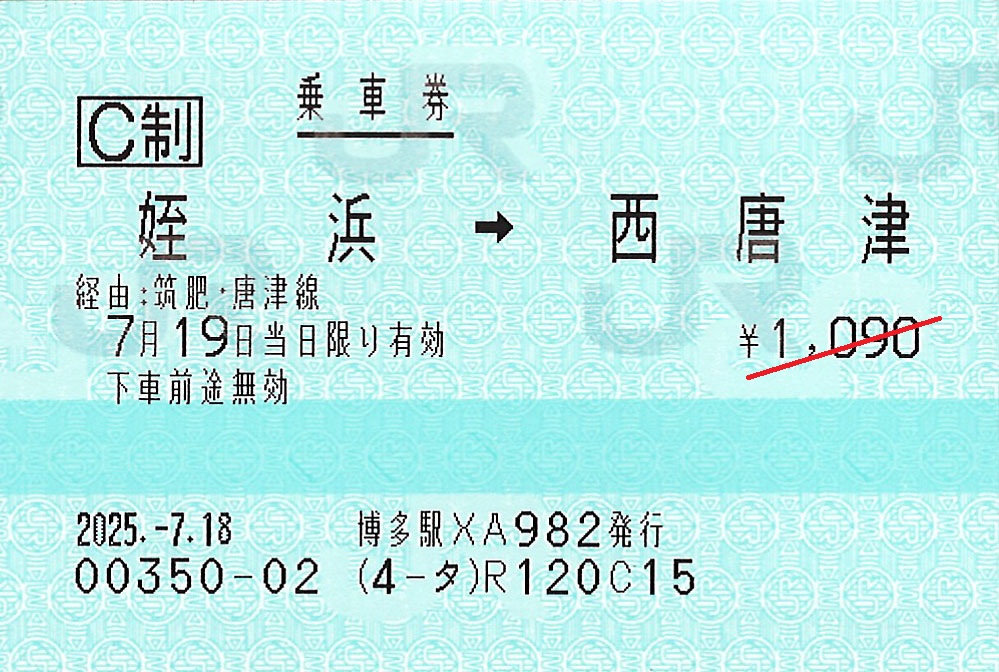

「乗換案内から買う」メニューは「乗換案内から購入」とも言い、全国の指定席券売機で活用できる汎用的な操作方法です。今回は、筑肥線姪浜駅(福岡市西区)から西唐津駅(佐賀県唐津市)ゆきの普通乗車券を、他駅発として購入しました。

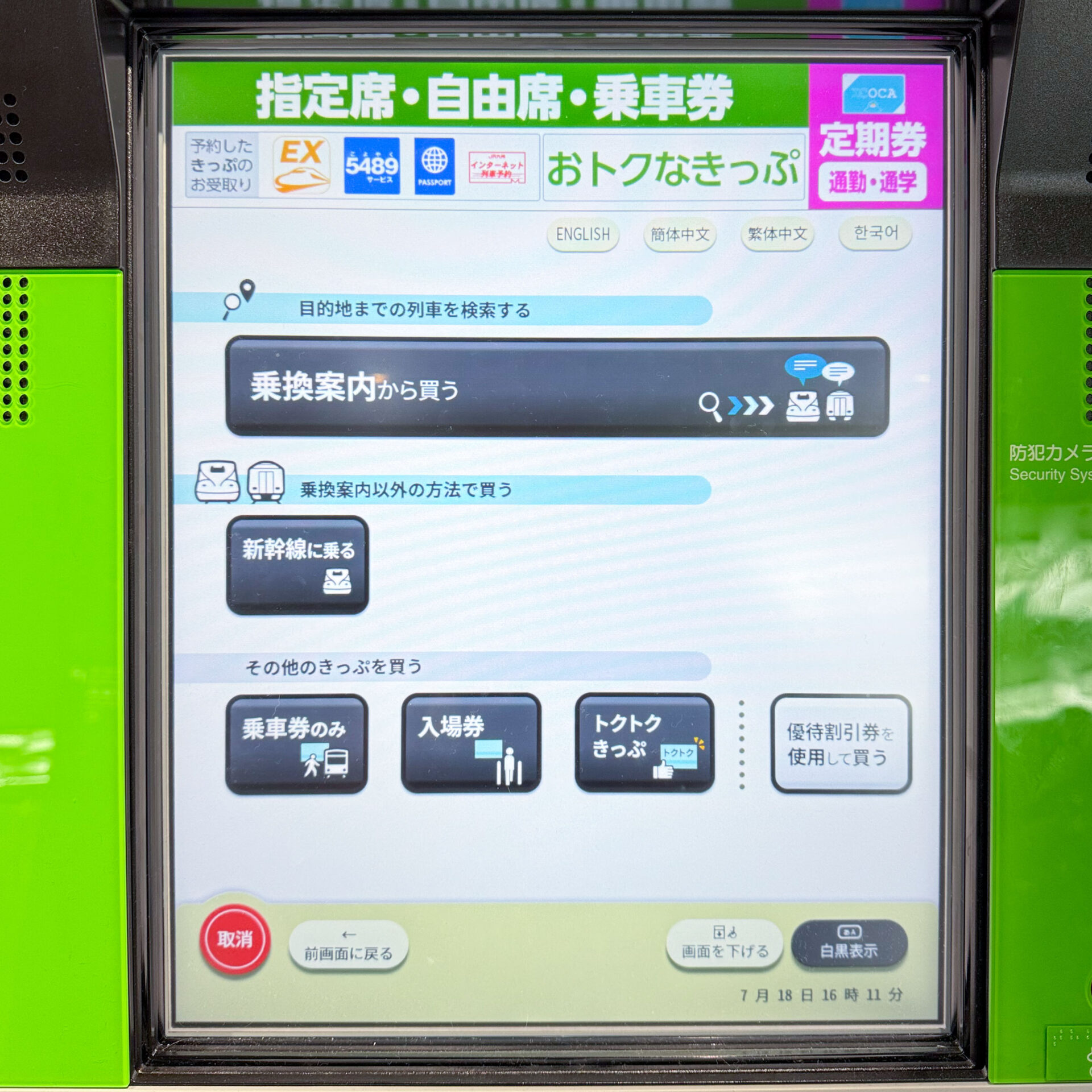

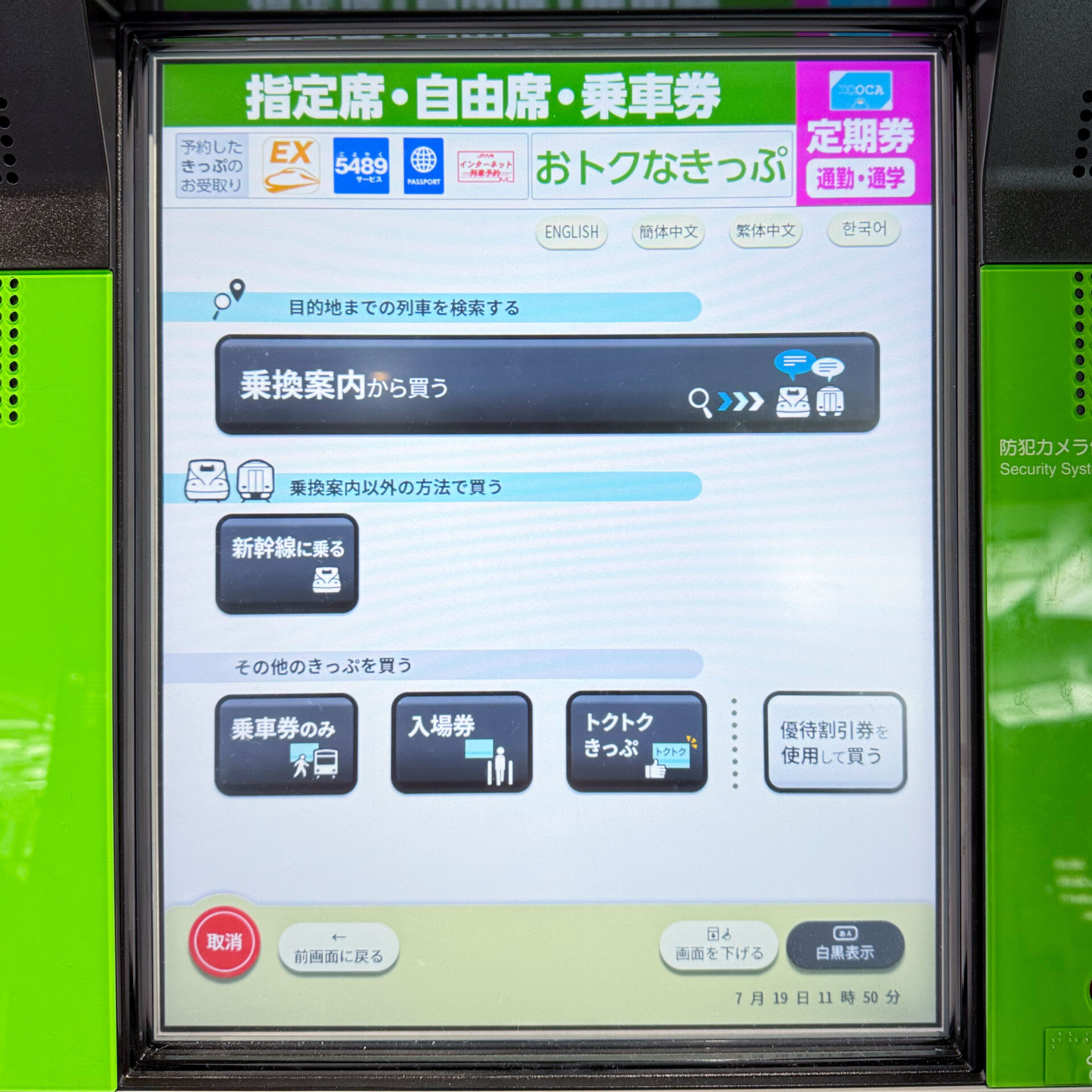

初期画面で「きっぷを買う」を押すと、次の画面では買いたいきっぷの種類や買い方を選択できます。一番上に配置され目立つのが「乗換案内から買う」メニューです。

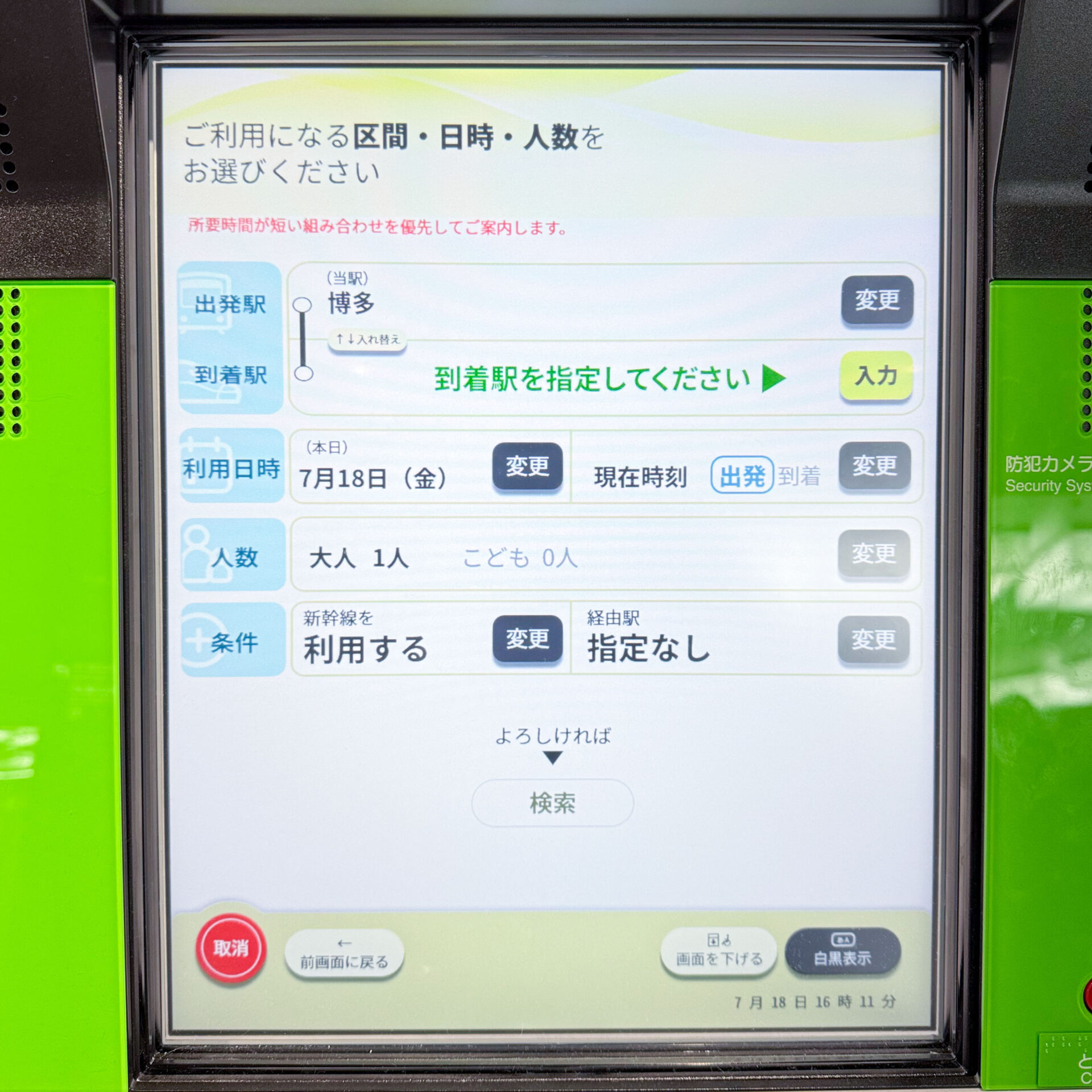

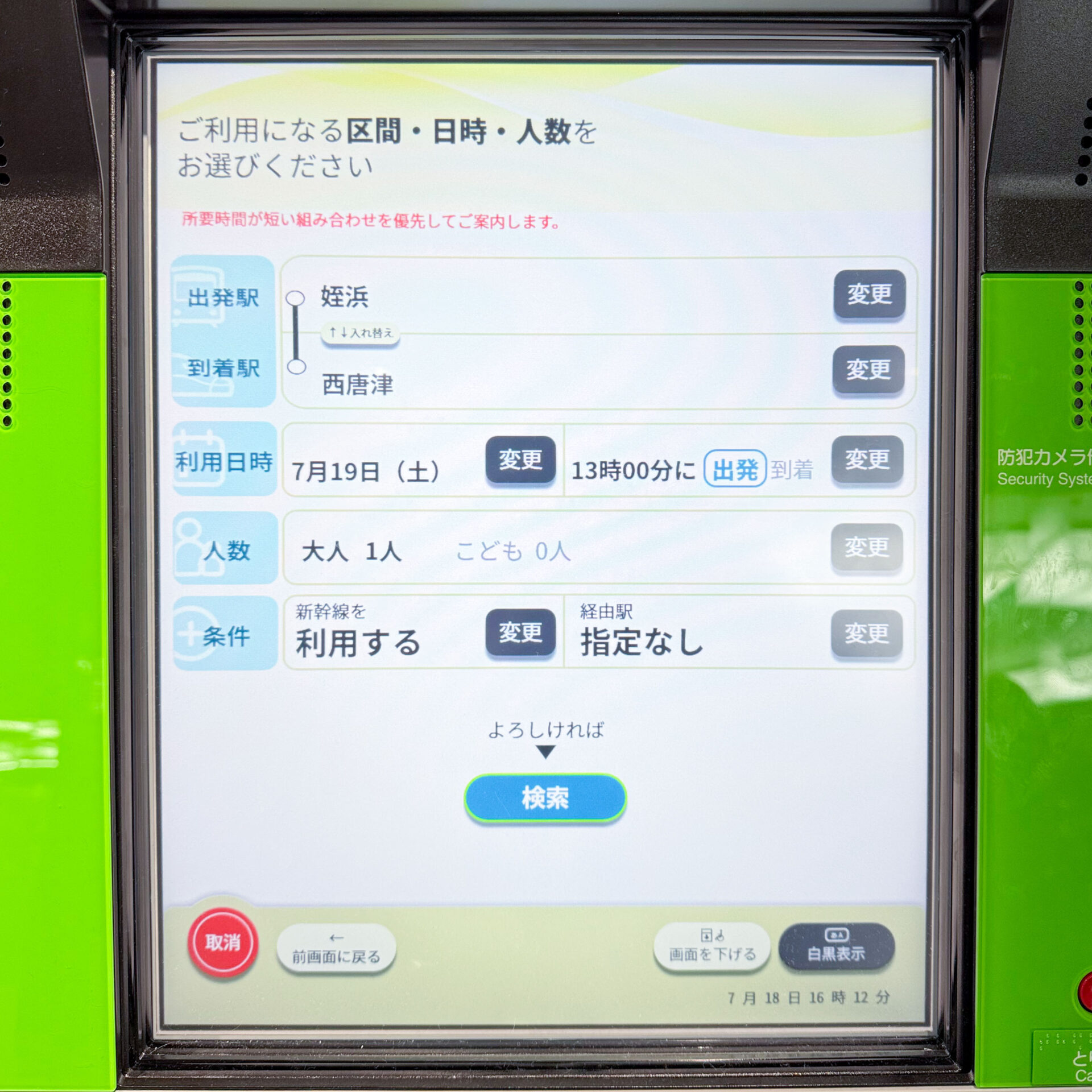

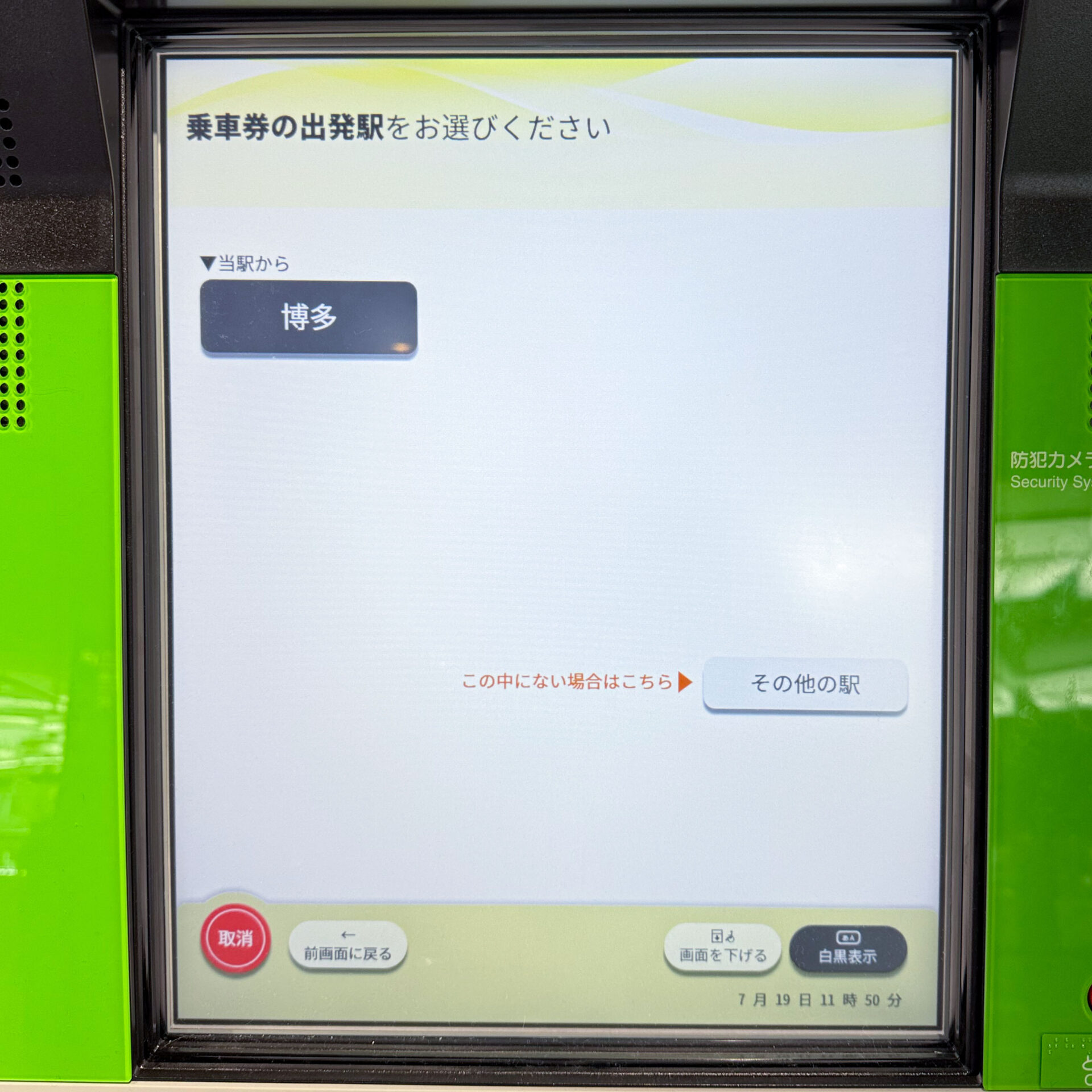

検索条件を設定する画面では、乗車区間、日時、人数を入力します。発駅には券売機が設置された博多駅が表示されていますが、変更が可能です。

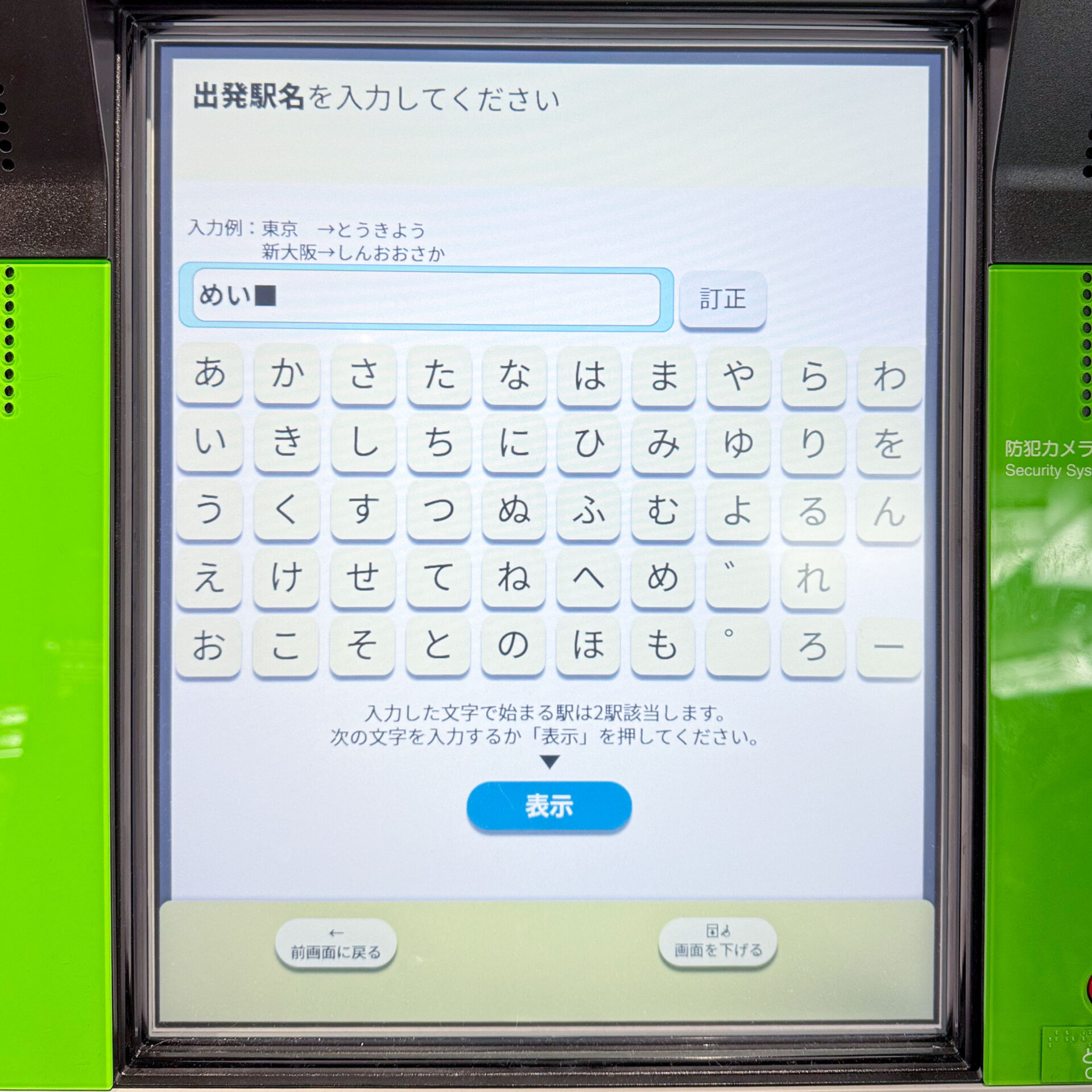

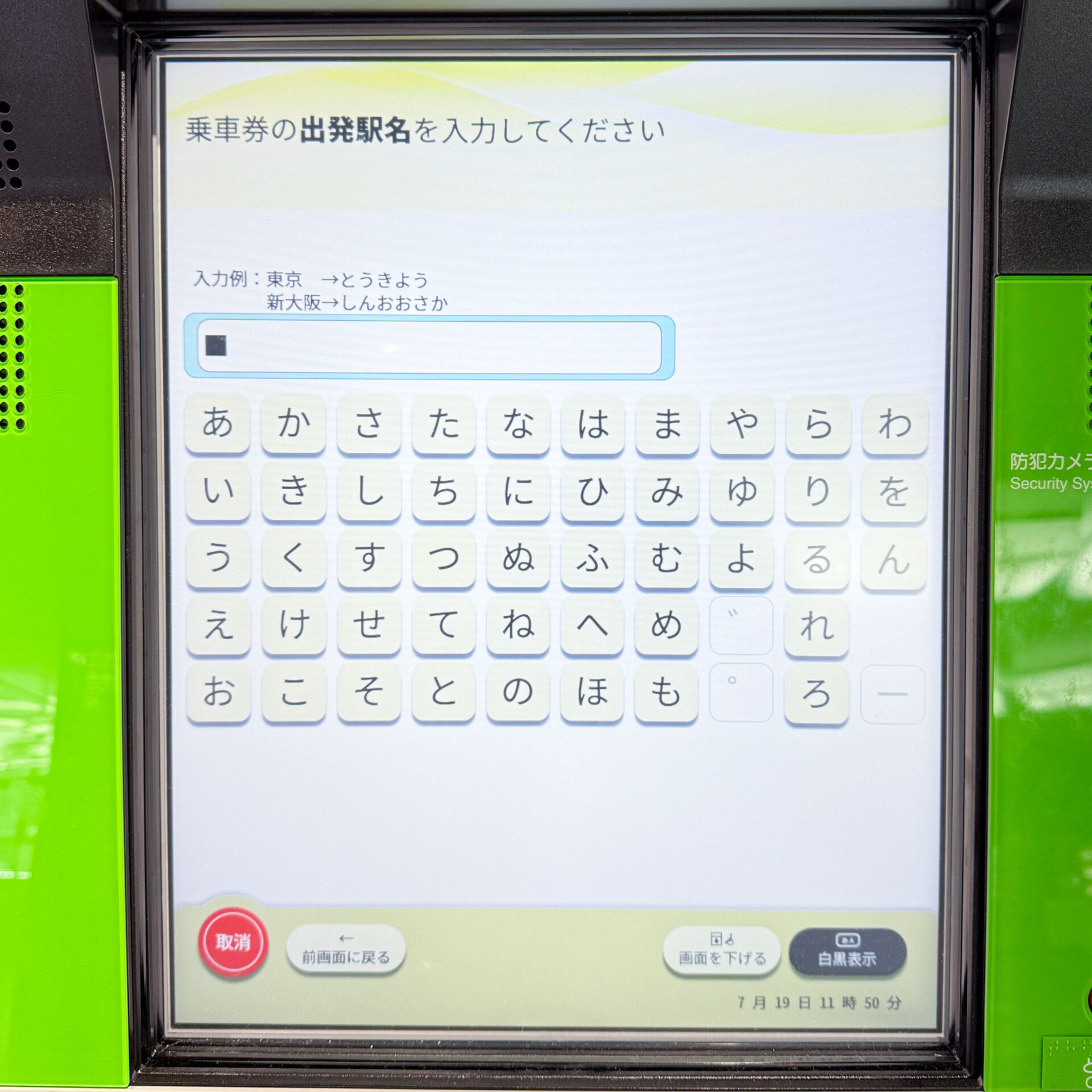

駅名を入力するためのかなキーが表示されますが、キーが大きくなって操作性が向上しました。

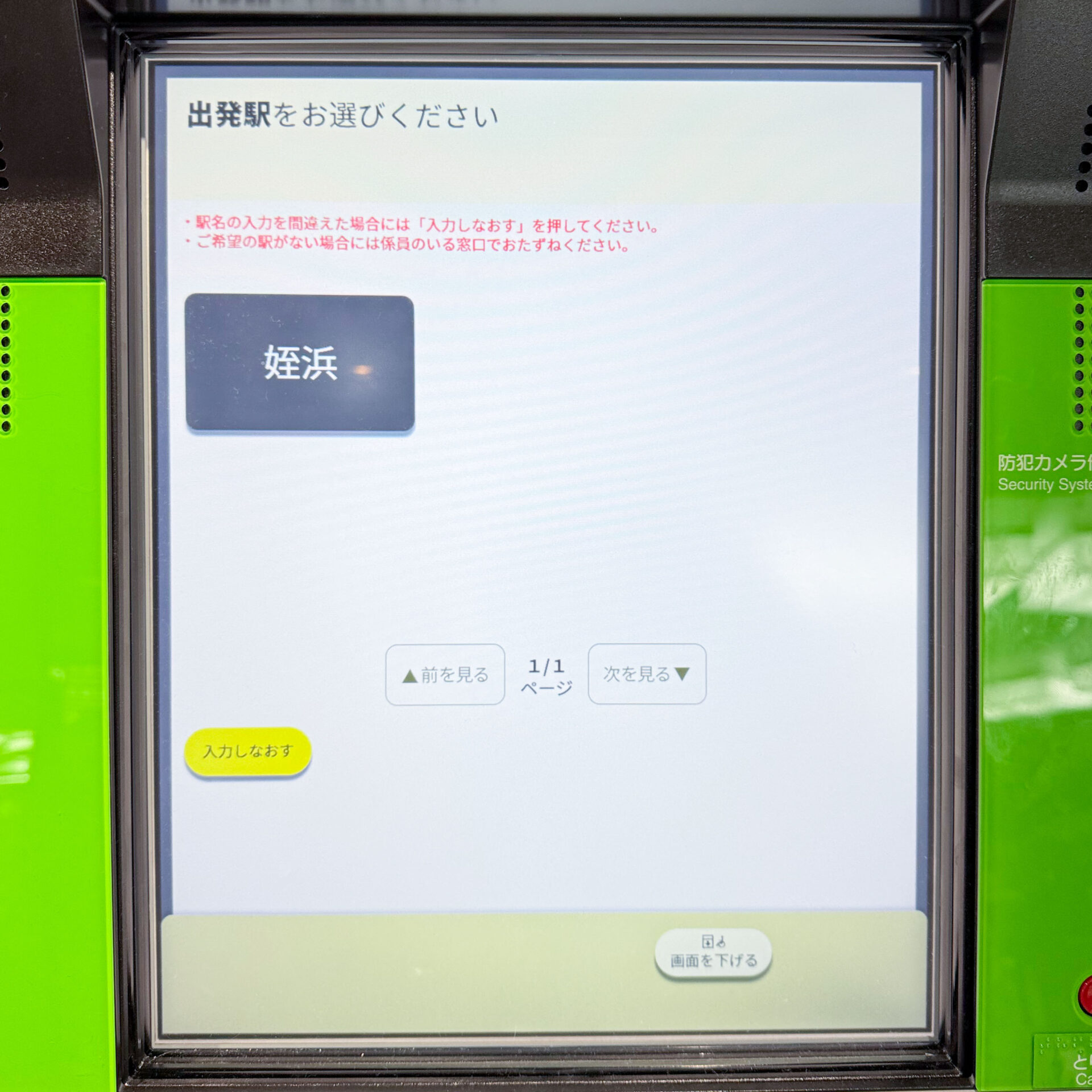

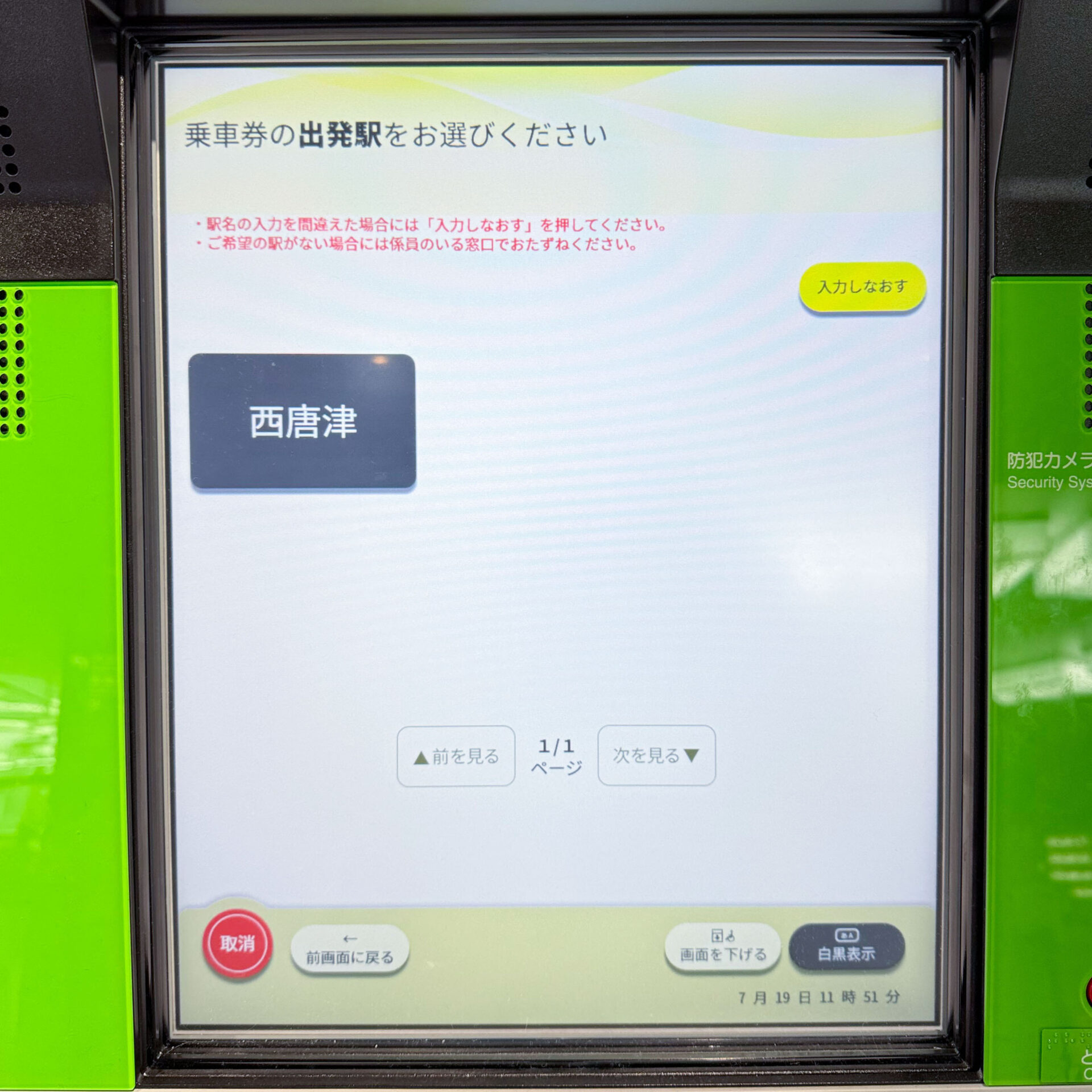

駅名の候補が表示されたら、希望する駅を選択します。今回は、姪浜駅を指定。

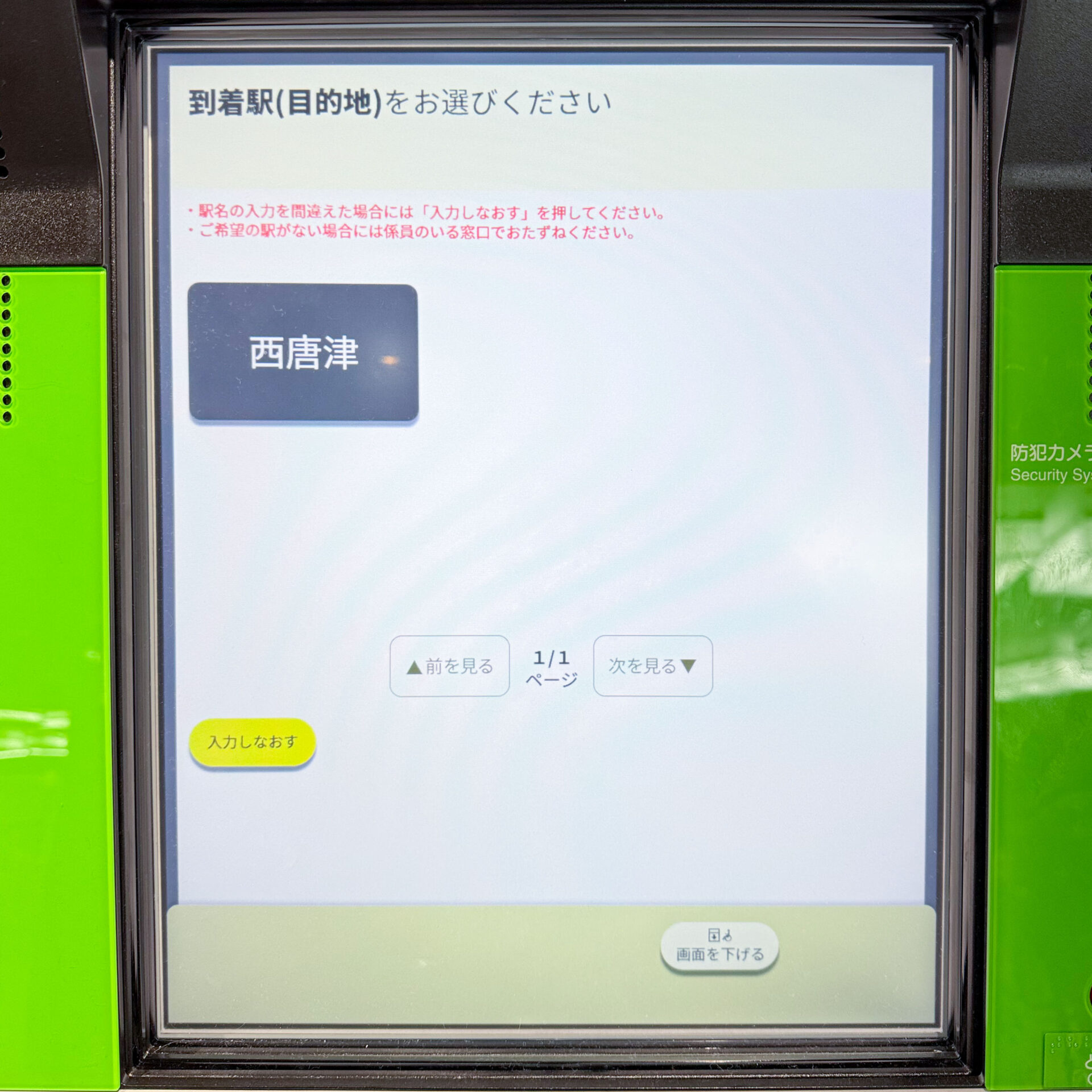

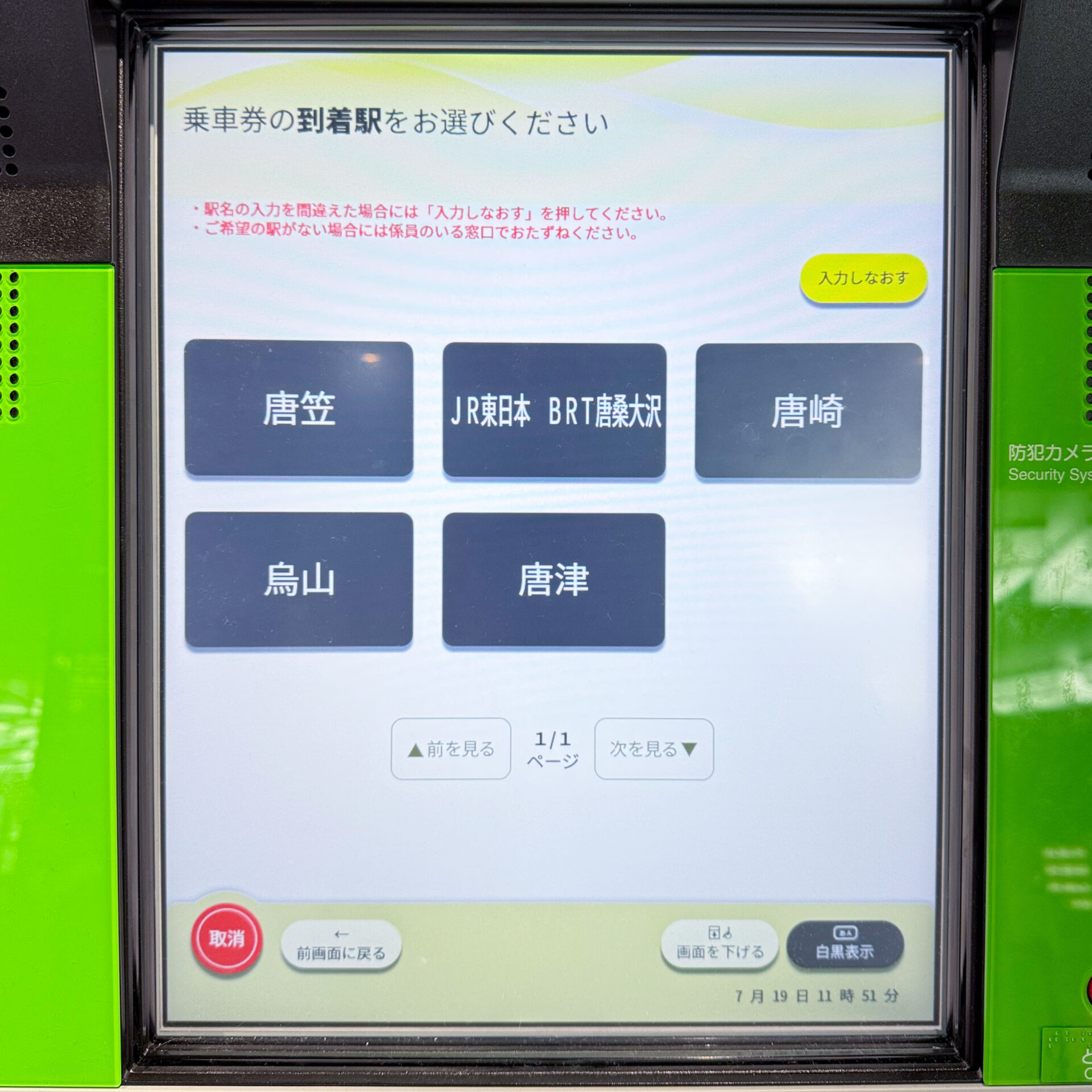

次に、着駅を選択します。

かなキーを使用して、西唐津駅を指定。

日時を指定してから[検索]を押します。

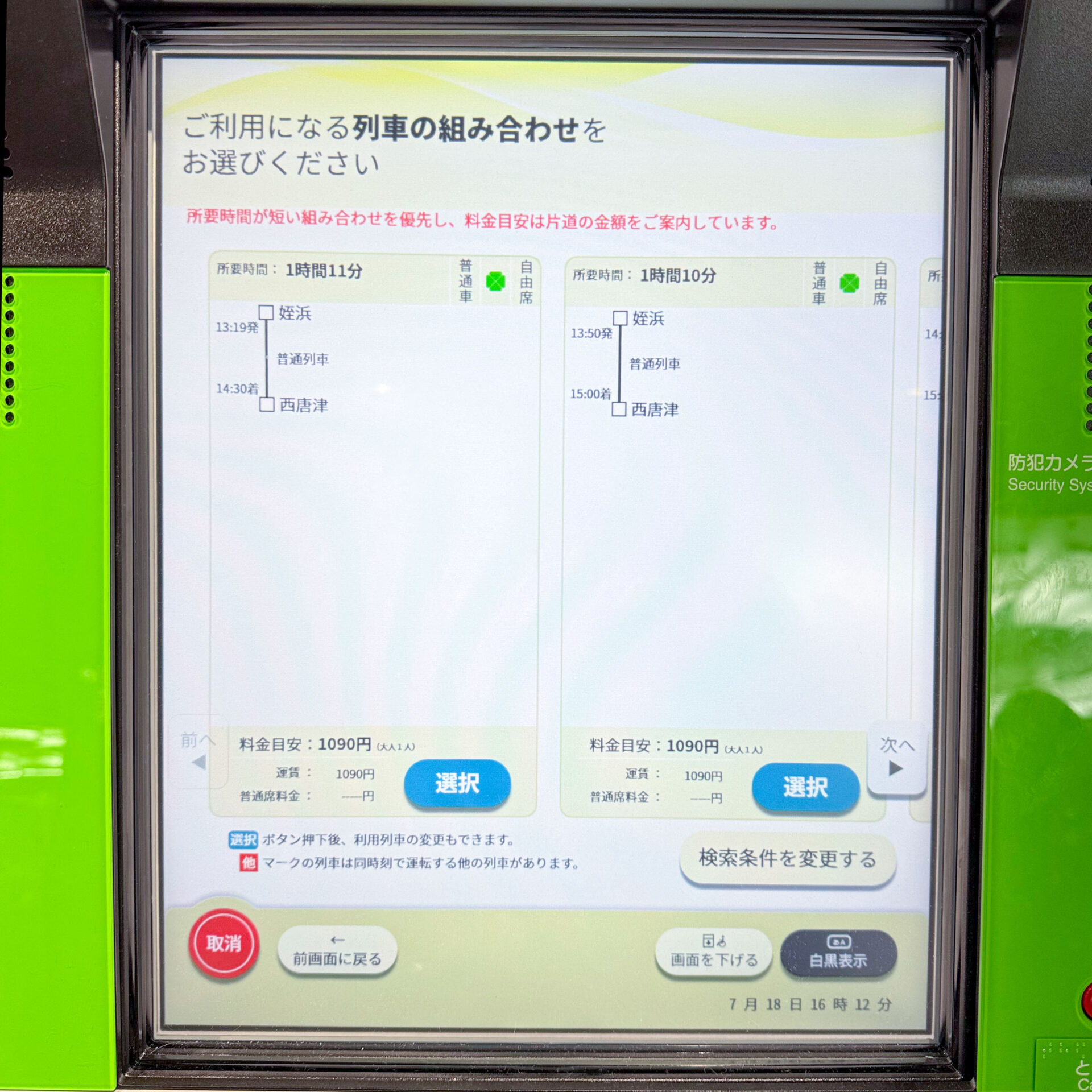

到着時刻が早い順に検索結果が表示されます。今回は普通列車に乗車するので、いずれかの[選択]を押します。

普通列車に乗車するため[乗車券を購入]を押します。

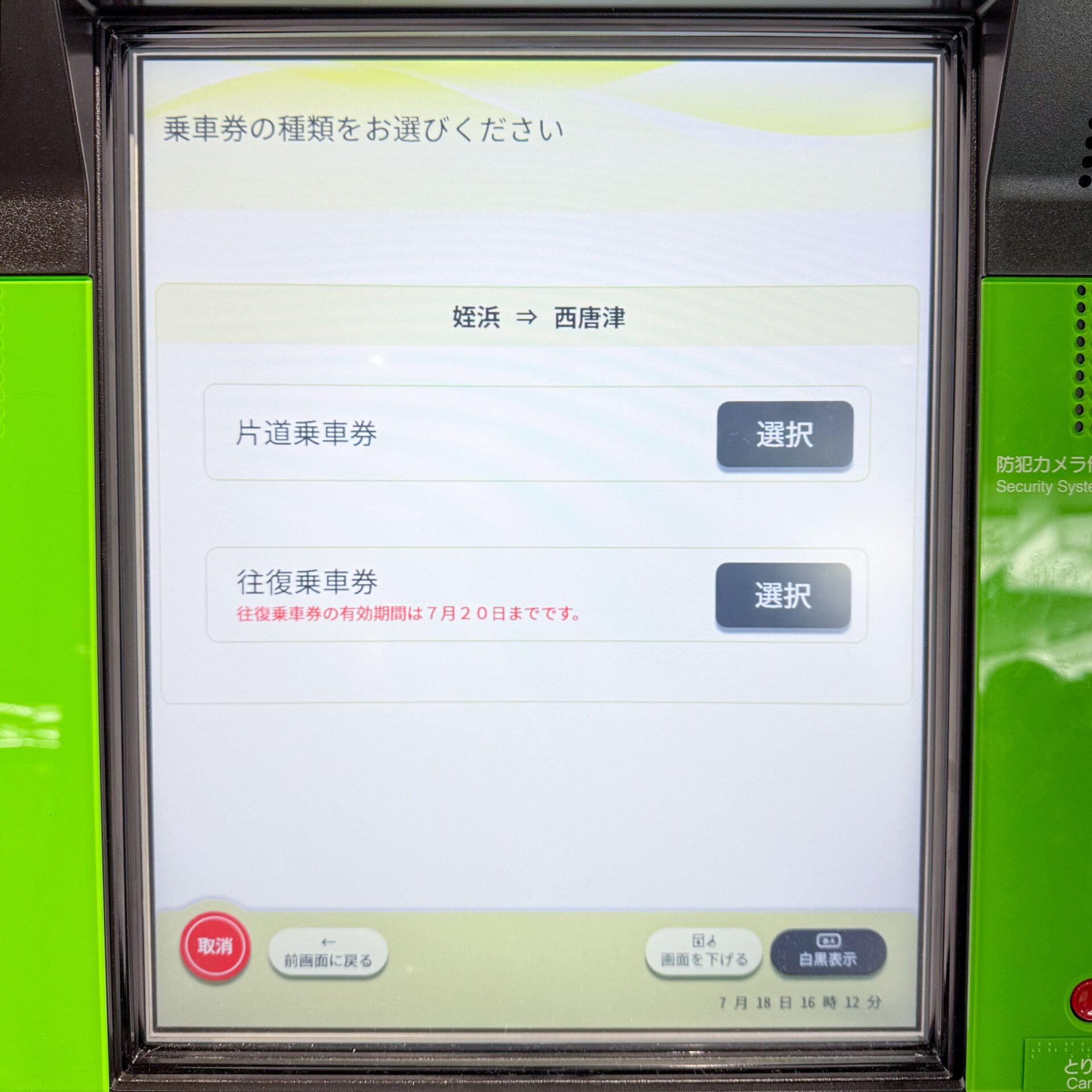

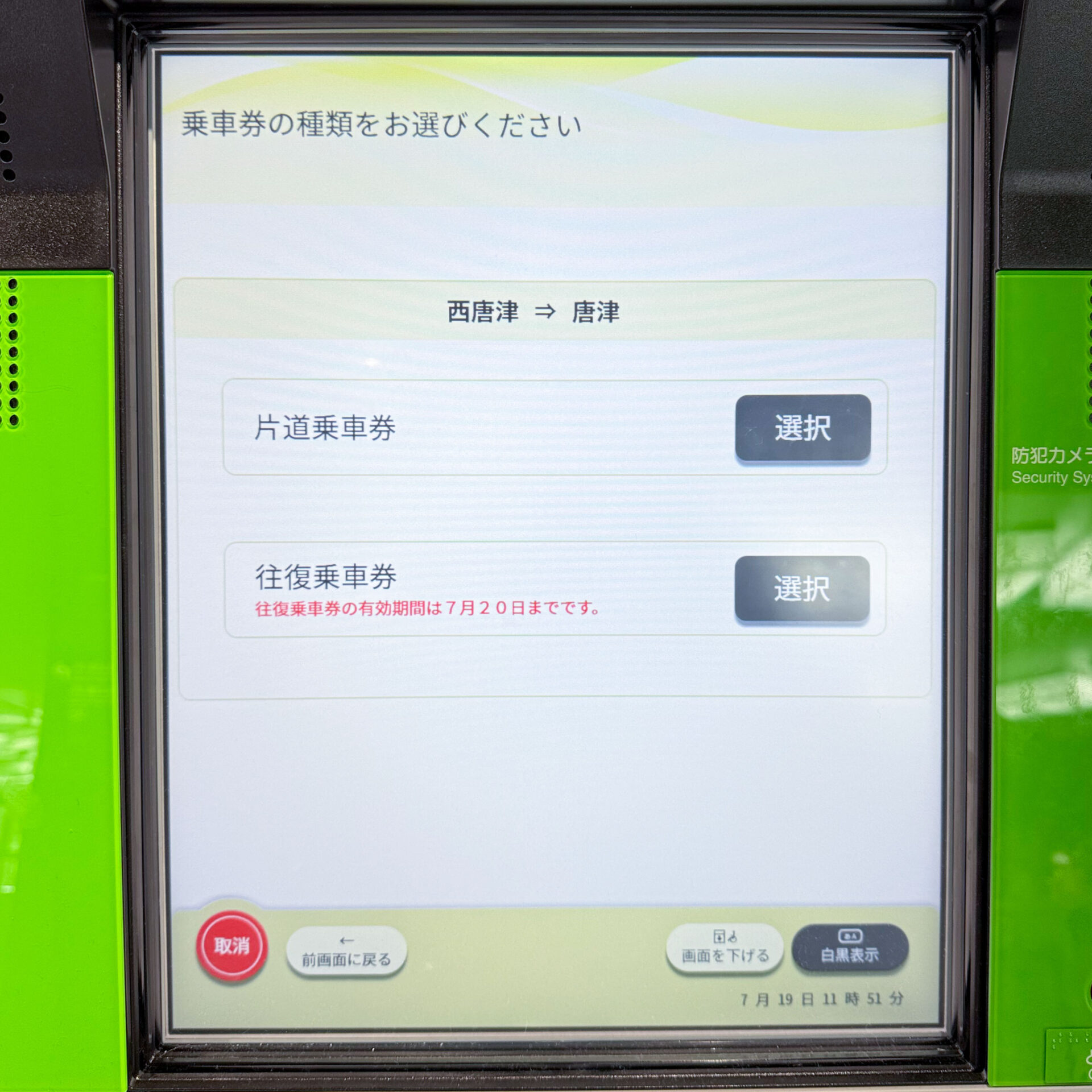

片道乗車券か往復乗車券かを選択します(往復乗車券は2026年3月で発売終了)。

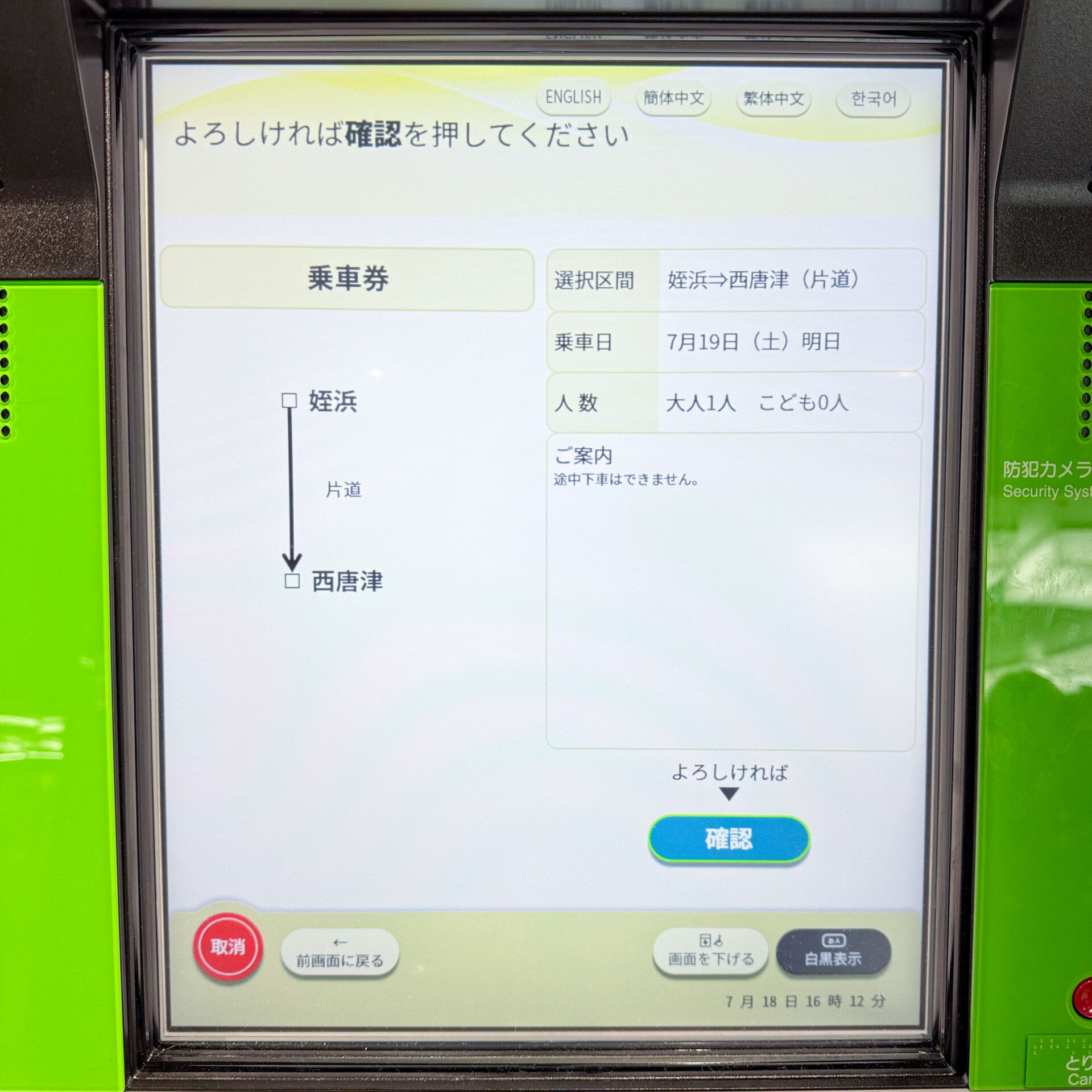

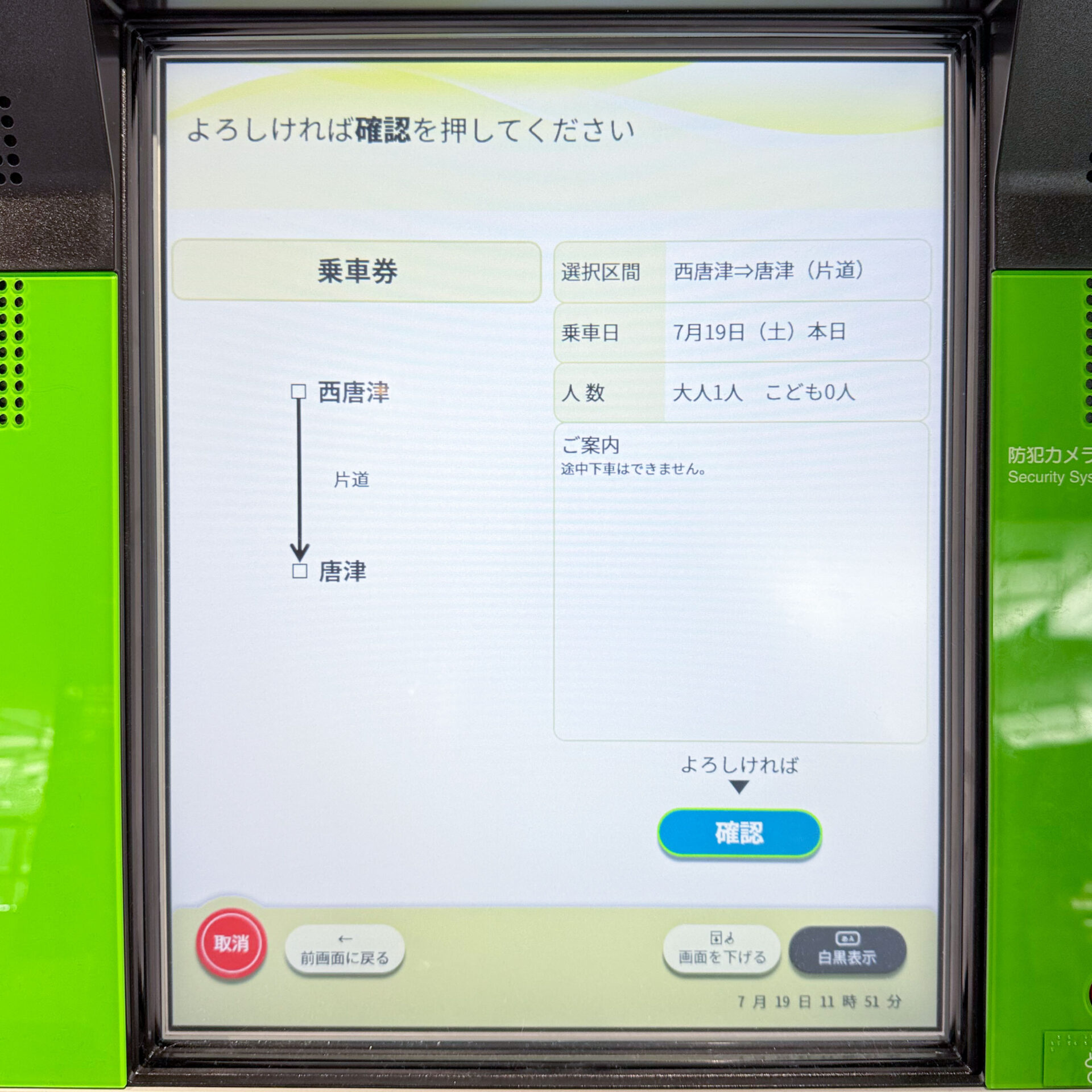

購入するきっぷの内容が表示されます。誤りがなければ[確認]を押して購入内容を確定します。

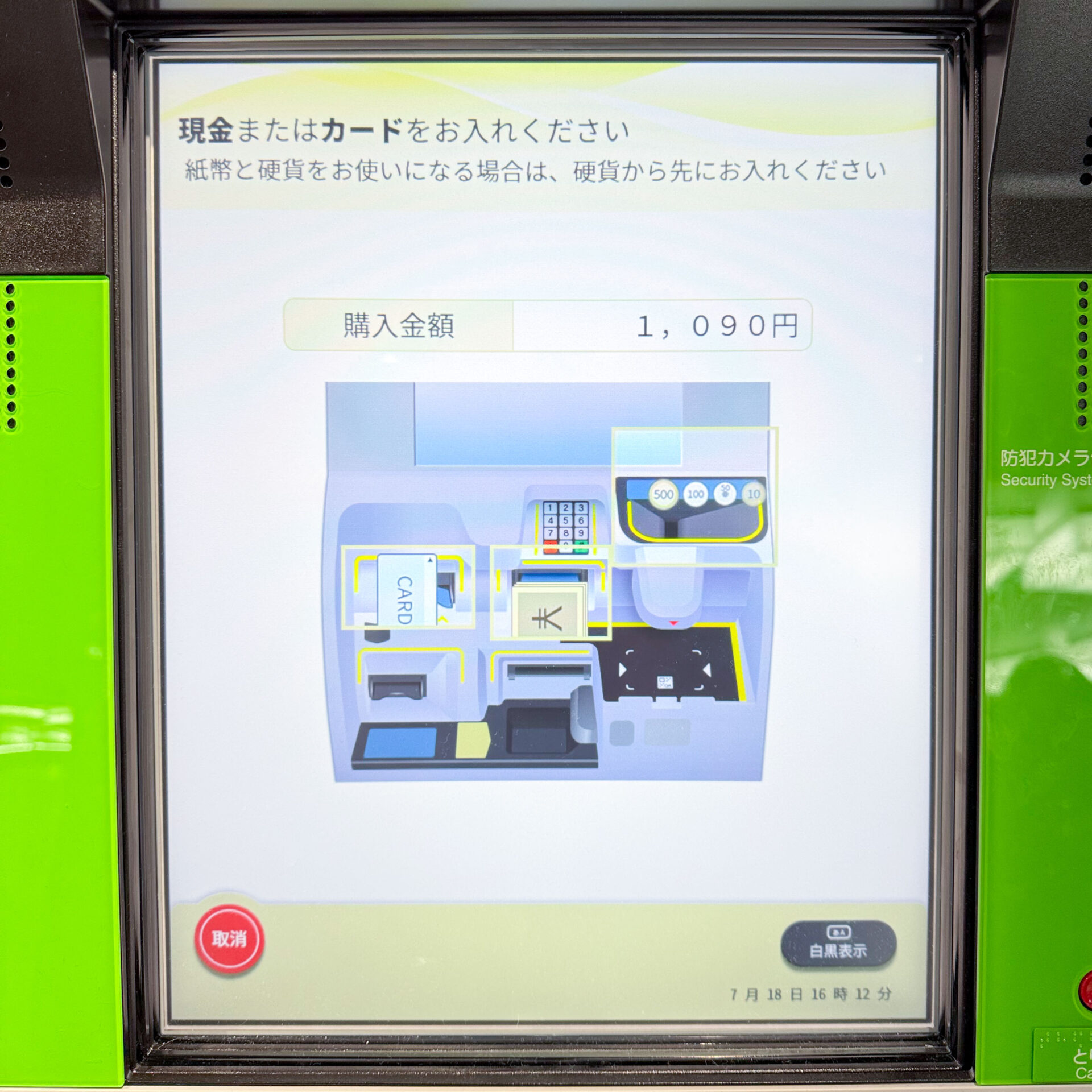

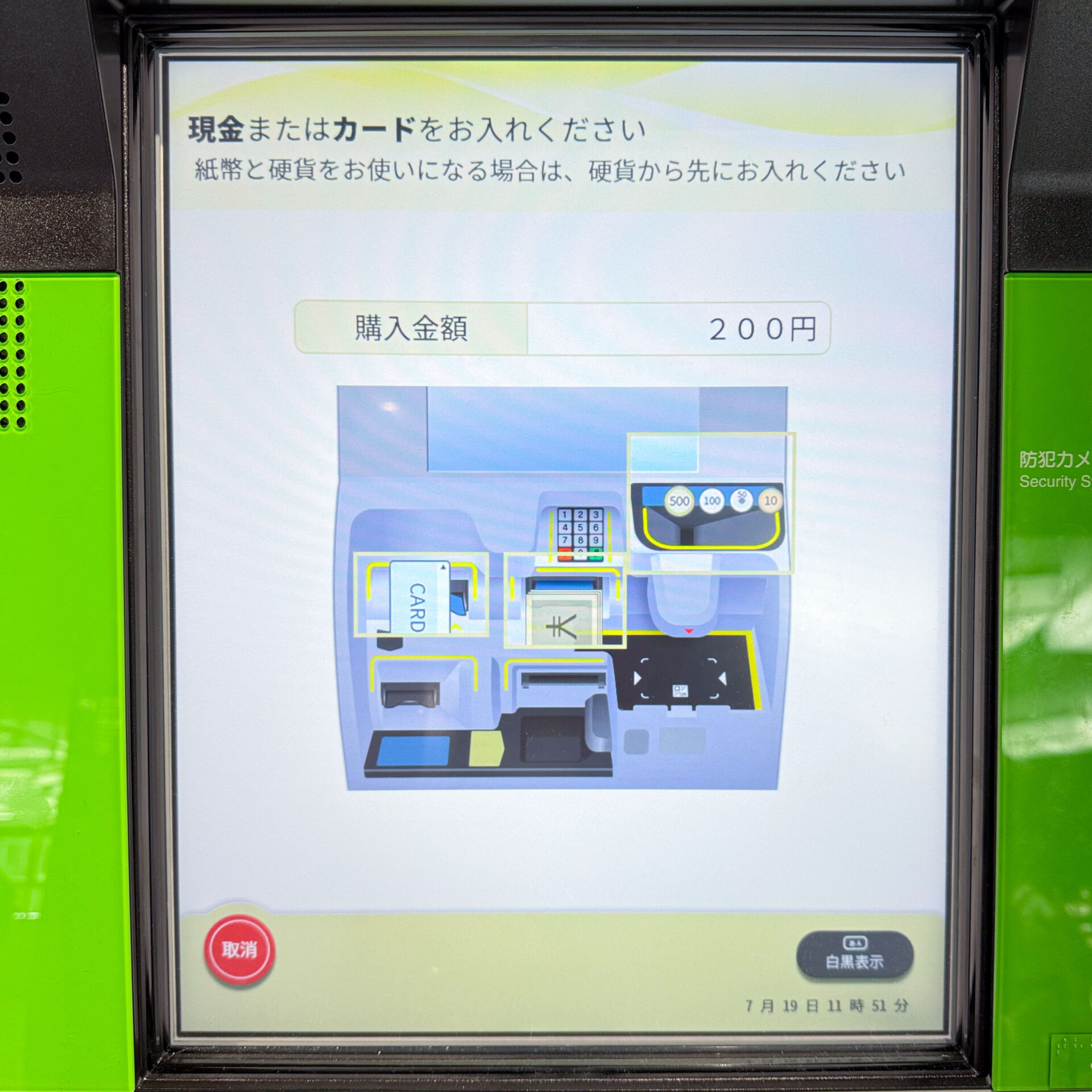

購入するきっぷの金額が表示されます。今回は、クレジットカードを挿入します。

クレカの読み取りが行われている間に表示される画面のデザインが向上しました。

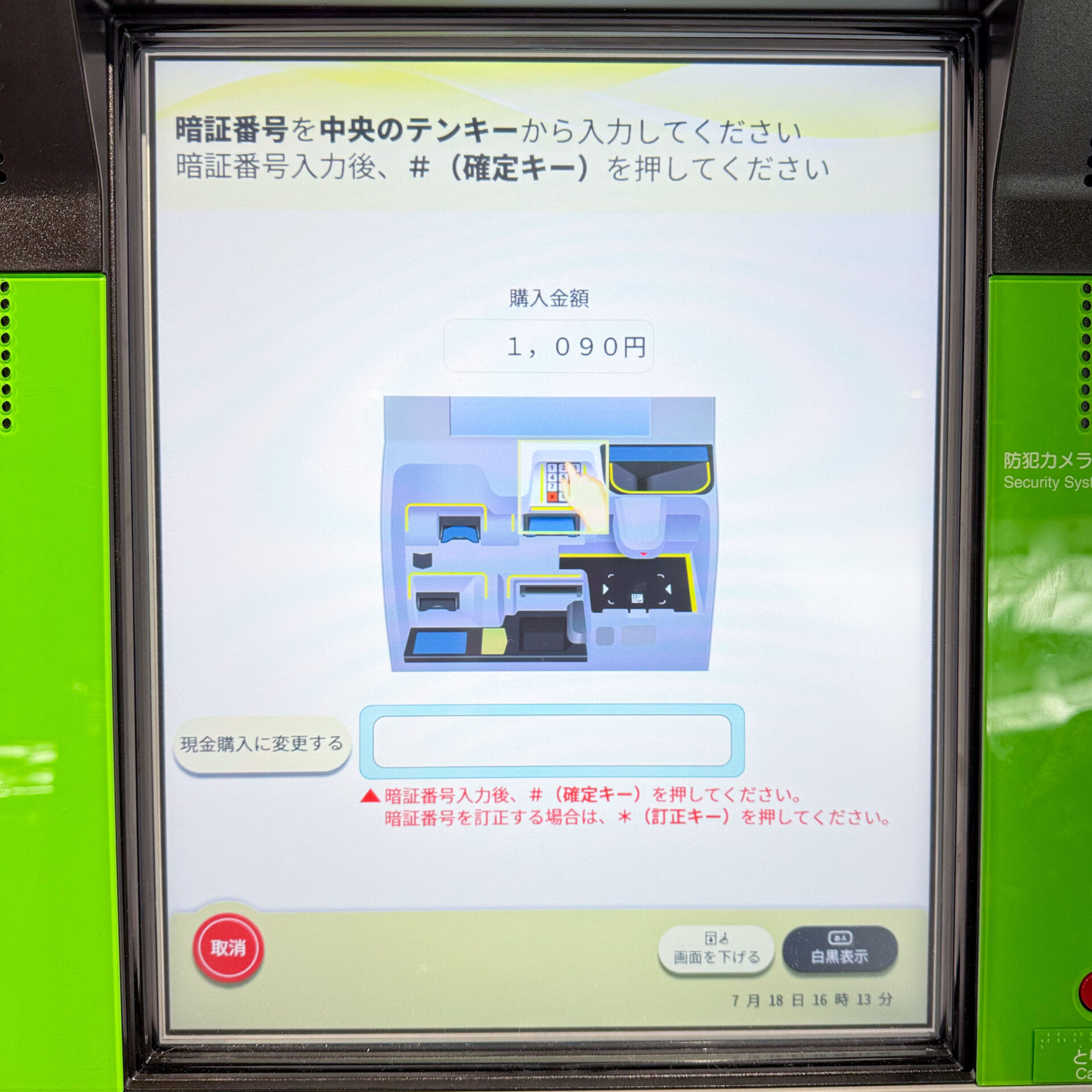

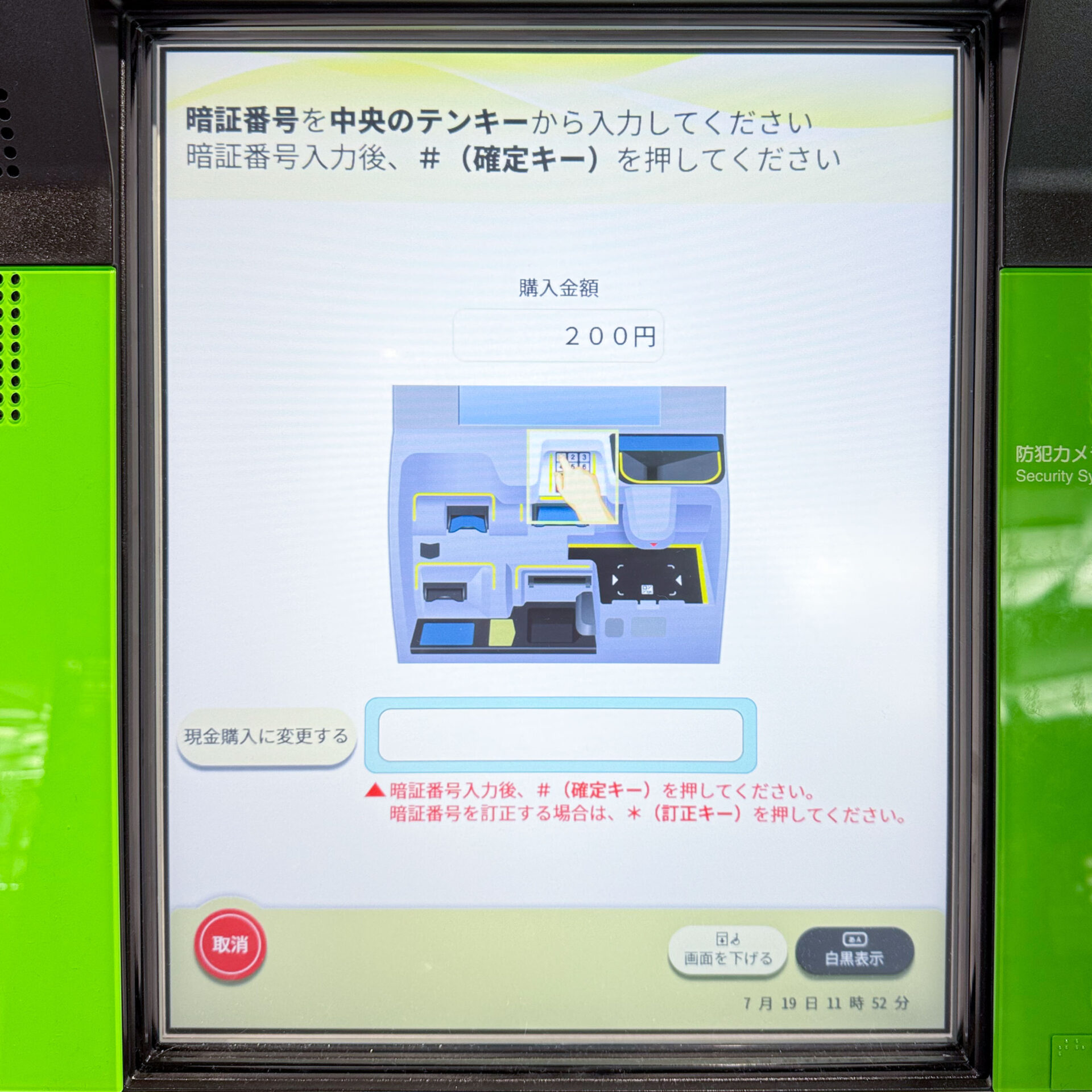

クレカの暗証番号をテンキーから入力します。

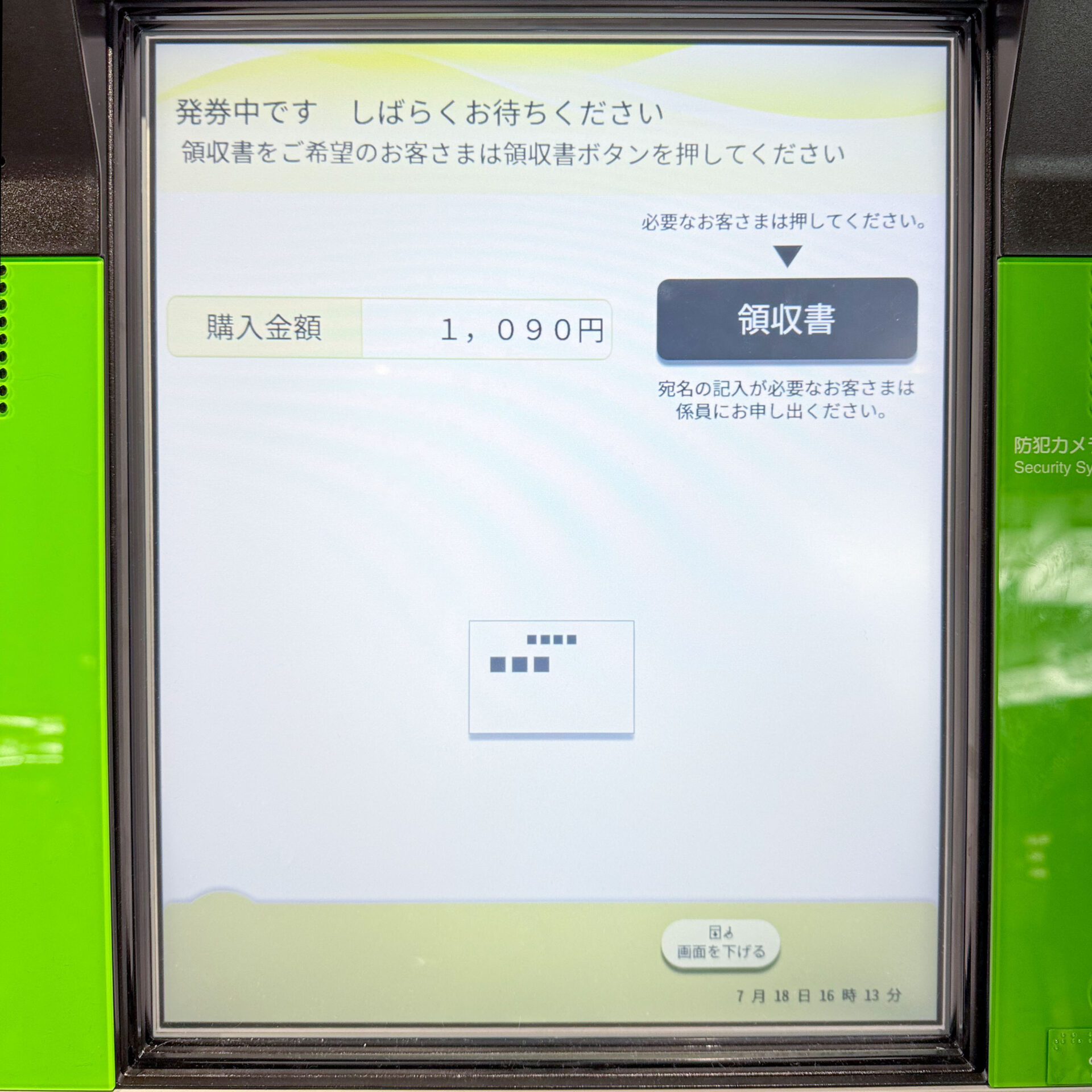

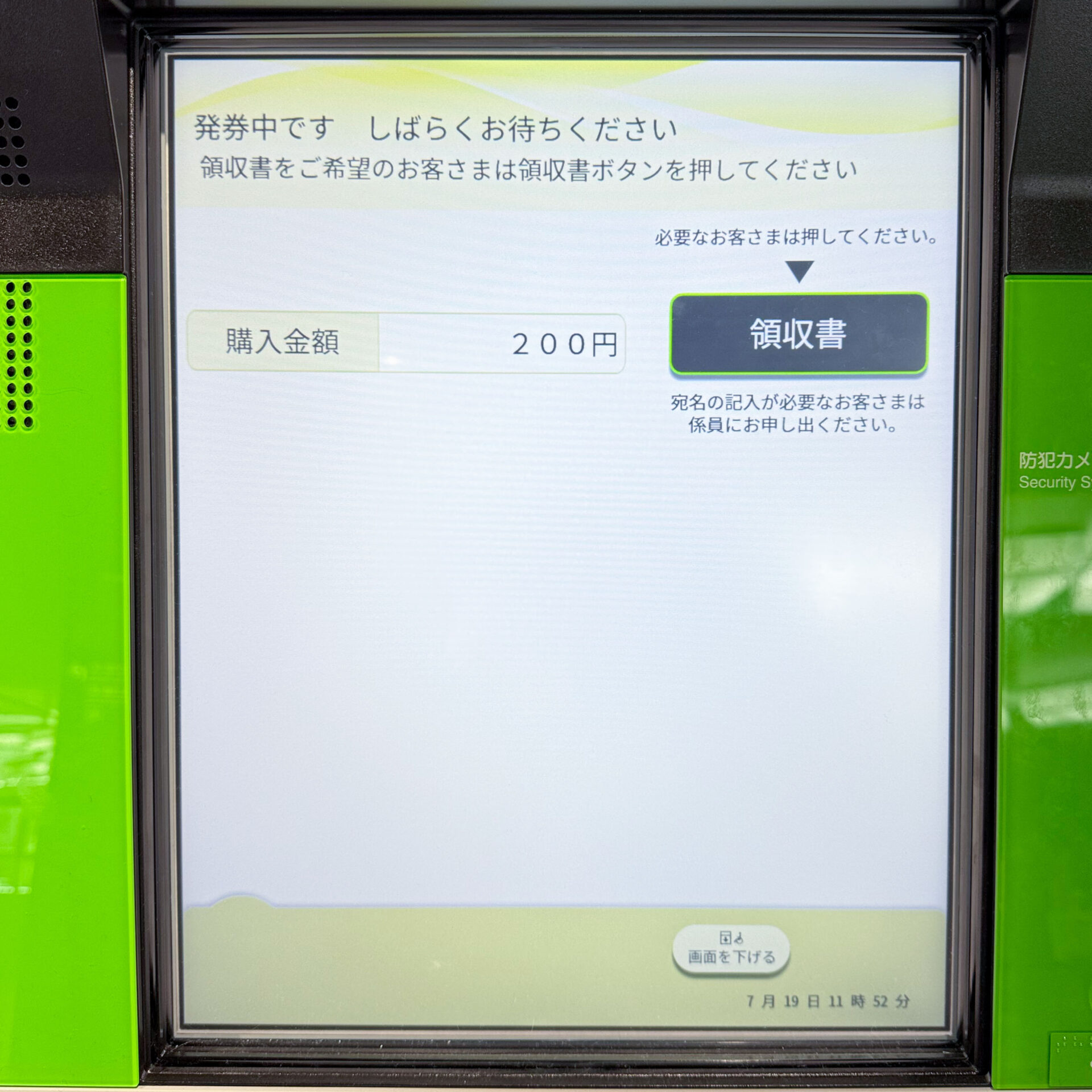

領収書が必要な場合、すばやく[領収書]を押します。

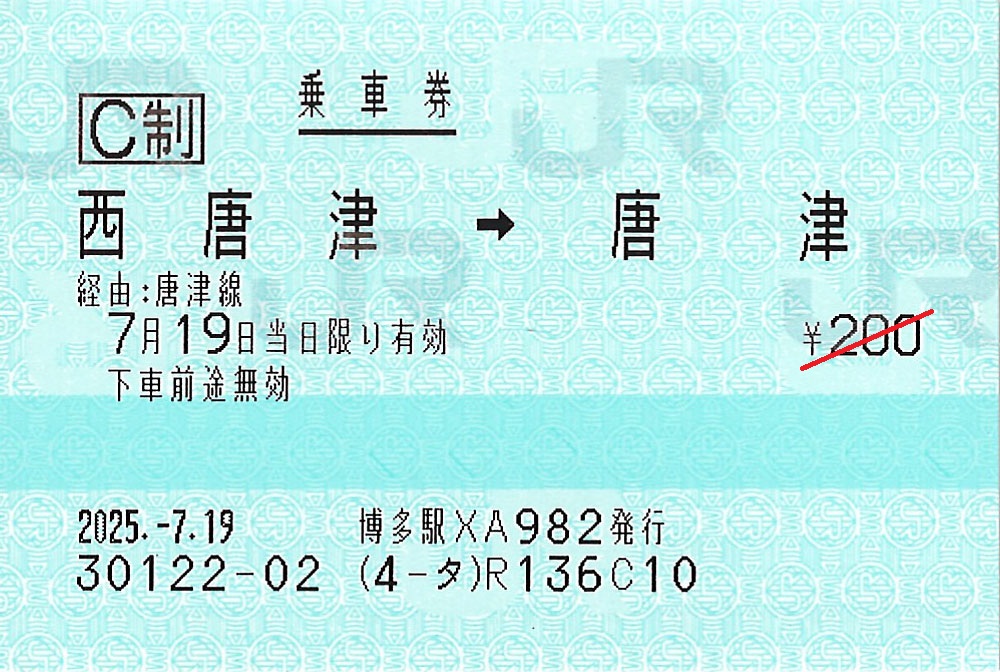

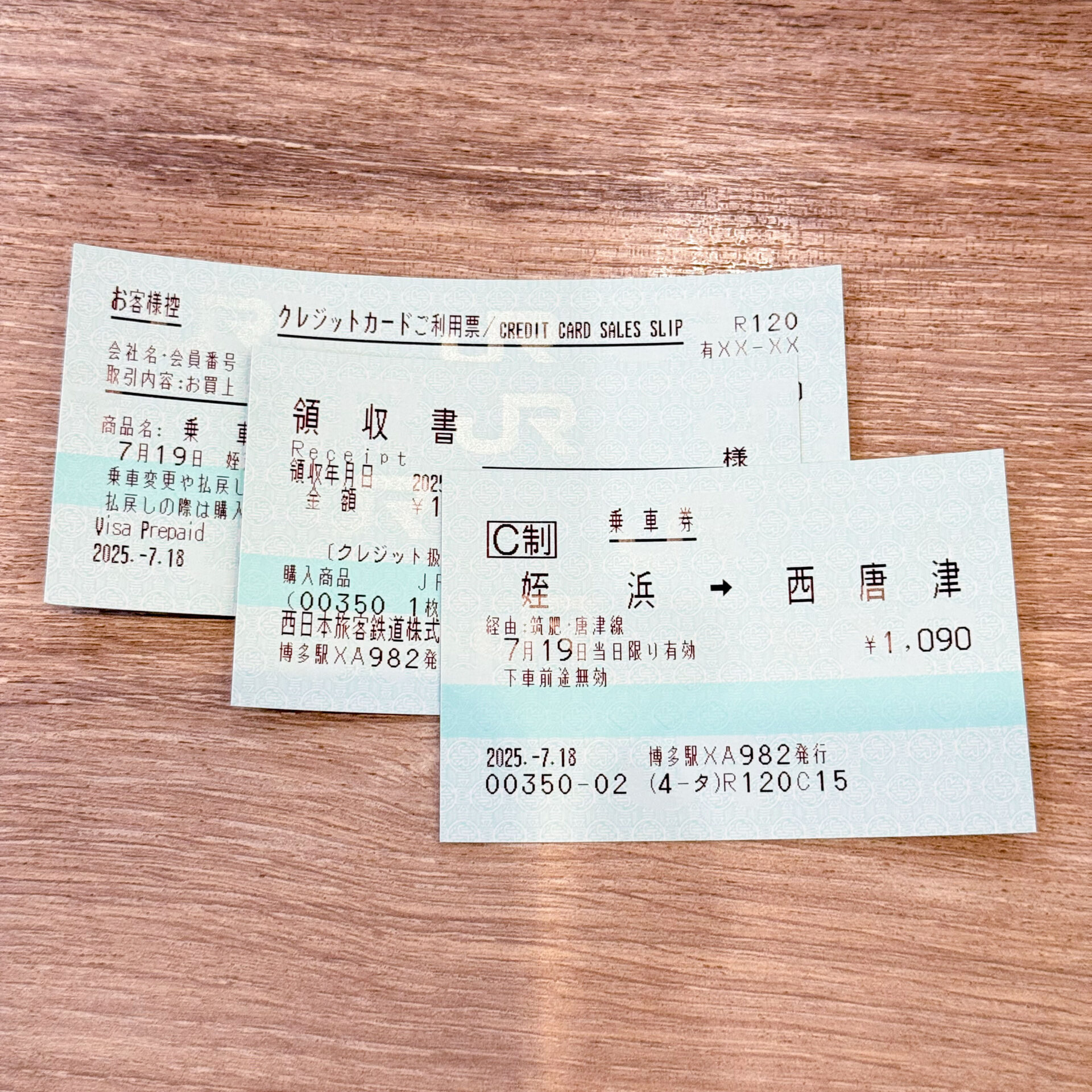

これが、発券されたきっぷです。発行箇所には「XA」が含まれており、新型機で発行されたきっぷであることが分かります。

ご覧いただいたように、「乗換案内から買う」メニューにおける操作そのものは従来機種と変更ありません。このメニューに関する詳細については、以下の記事をぜひご一読ください。

乗車券メニュー

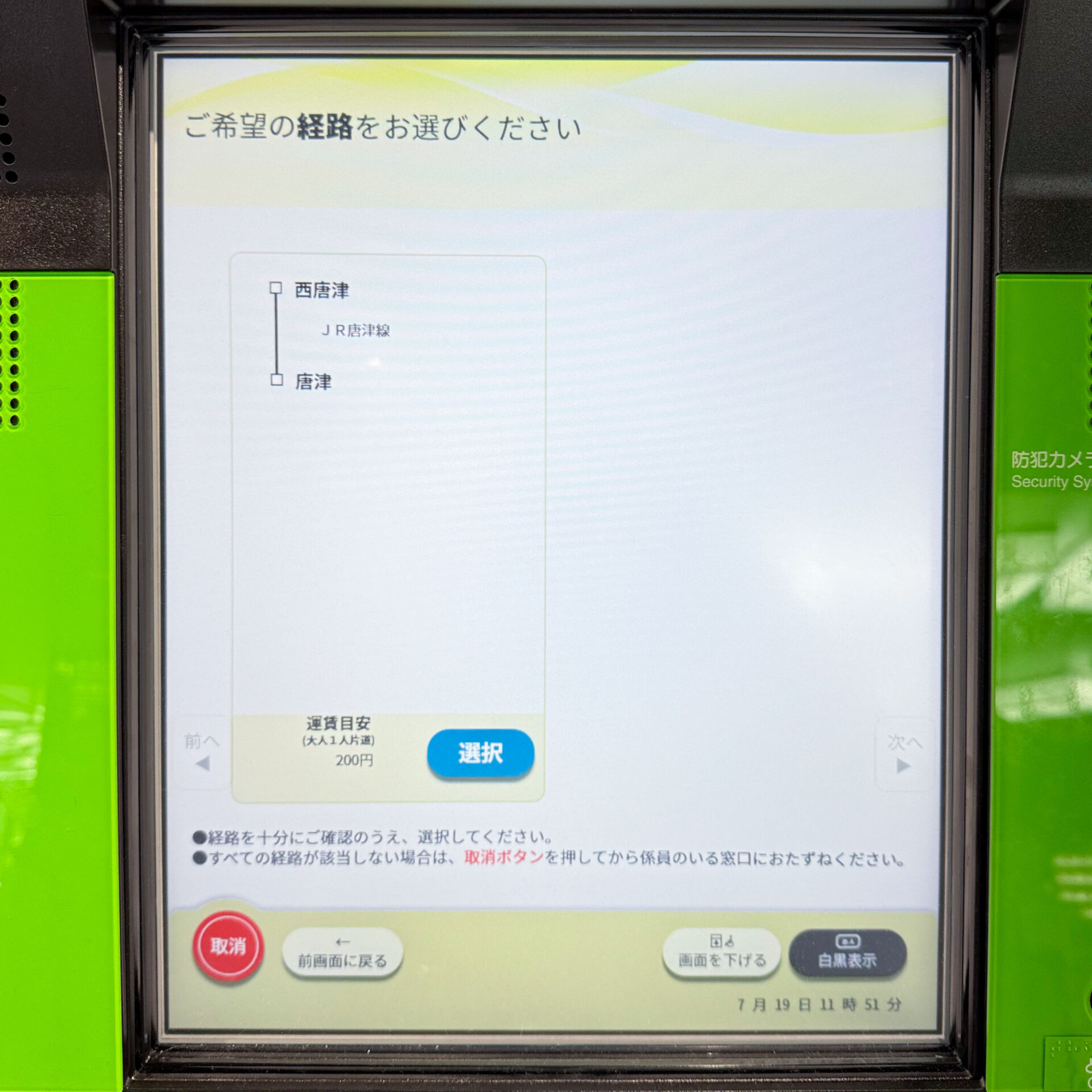

別の普通乗車券を、乗車券メニューにて購入しました。今回購入したのは、筑肥線西唐津駅から唐津駅(佐賀県唐津市)ゆき普通乗車券です。

初期画面の次の画面で[乗車券のみ]を押します。

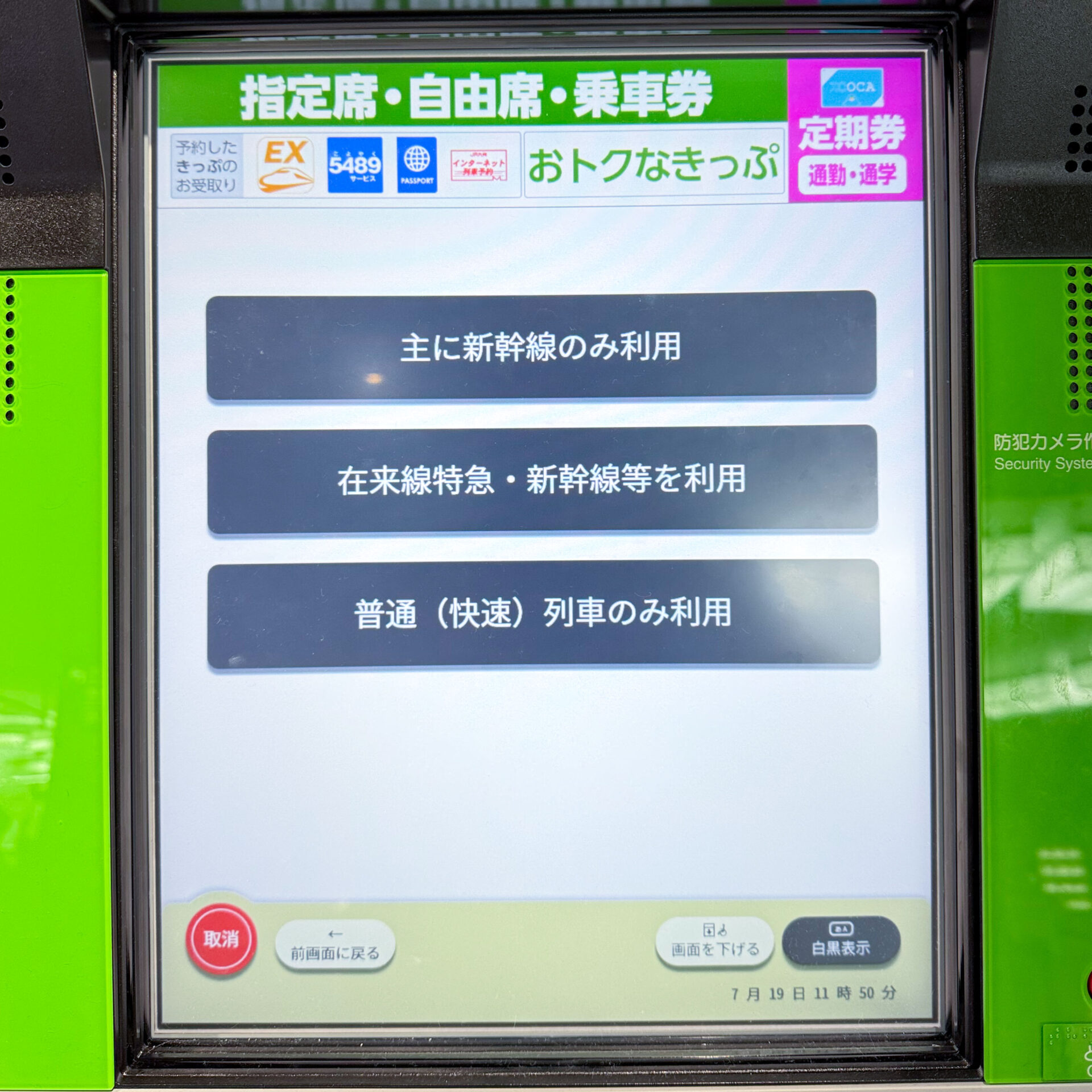

乗車する列車を選択する画面では、駅名の入力方法がそれぞれ異なります。今回は[普通(快速)列車のみ利用]を押します。

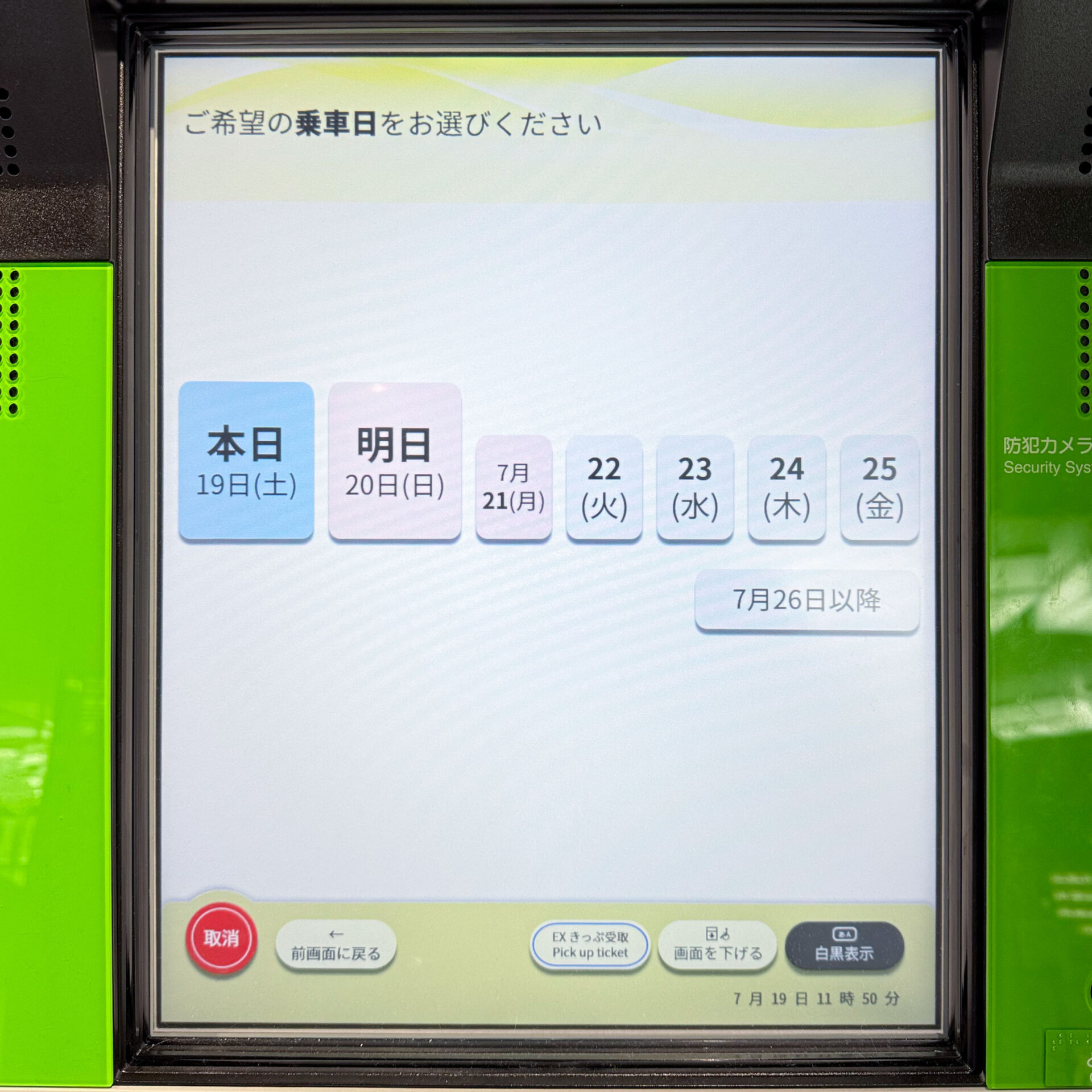

乗車日を選択します。1週間以上先の場合、1か月先までの日付を表示するためのボタンを押します。

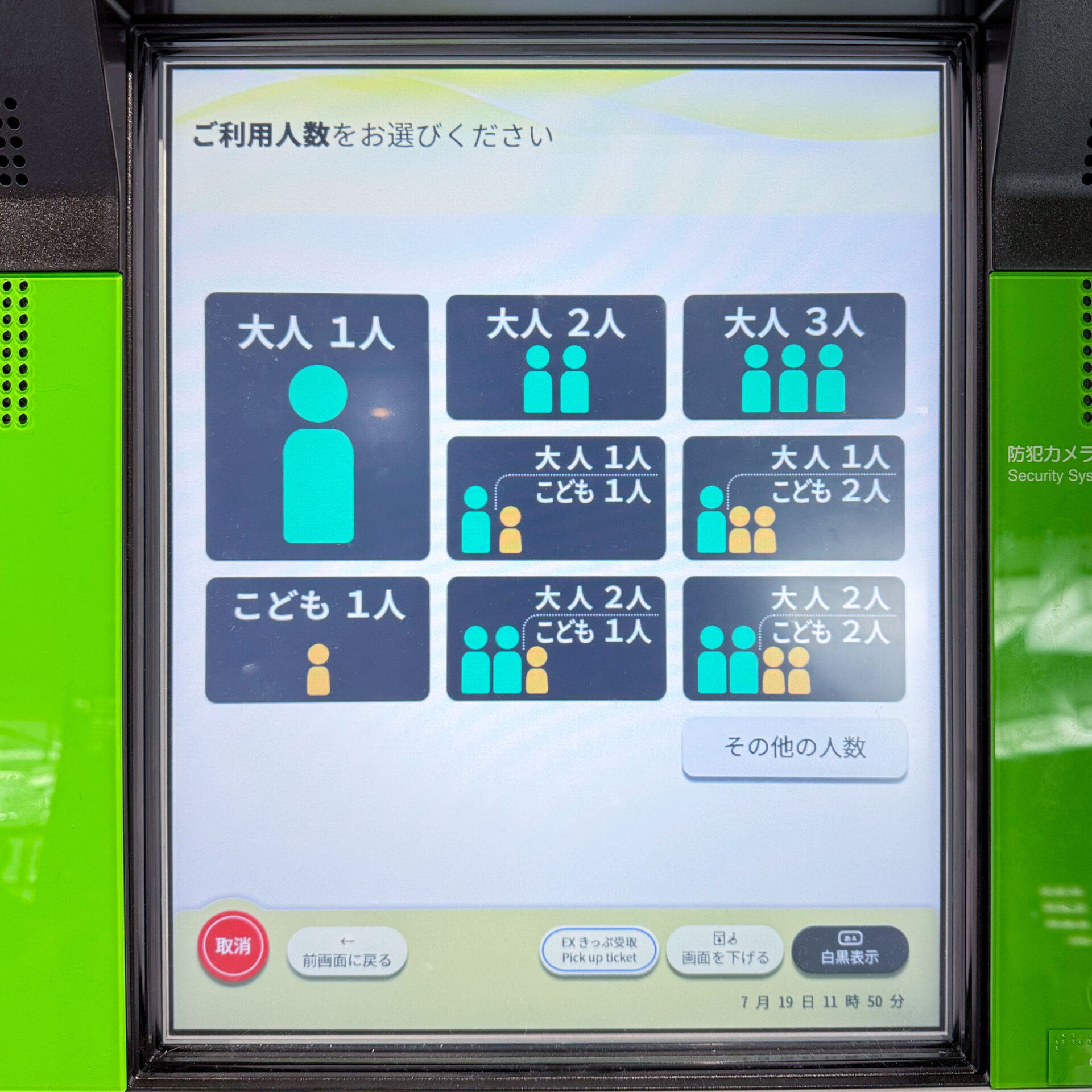

人数を選択します。カラー表示になって、視認性が向上しました。

発駅を選択します。今回は他駅発なので[その他の駅]を押します。

かなキーが表示されるので、駅名をひらがなで入力します。

駅名の候補が表示されたら、希望する駅名を押します。今回は、西唐津駅を選択。

同様にして、着駅を選択します。かなキーを使用し、表示された候補から、唐津駅を選択。

経路が表示されたら[選択]を押します。

片道乗車券か往復乗車券かを選択します(往復乗車券は2026年3月で発売終了)。

購入するきっぷの内容を確認します。誤りがなければ[確認]を押します。

値段が表示されたら、代金を決済します。

クレジットカードで決済する場合、テンキーから暗証番号を押します。

領収書を出力する場合[領収書]をすばやく押します。

これが、実際に発券された普通乗車券です。同様に、発行箇所には「XA」が表示されています。

JR東日本指定席券売機の画面構成・操作手順

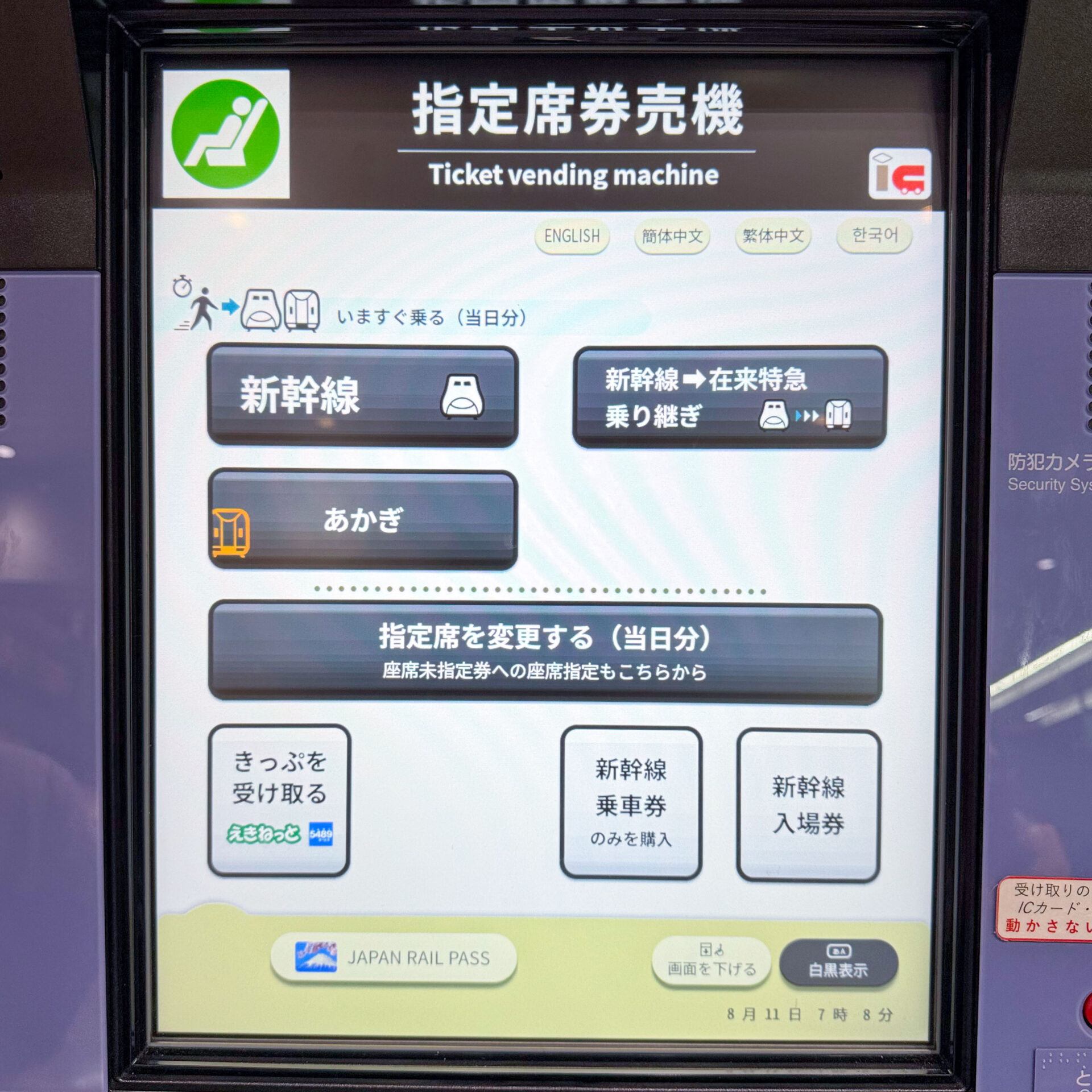

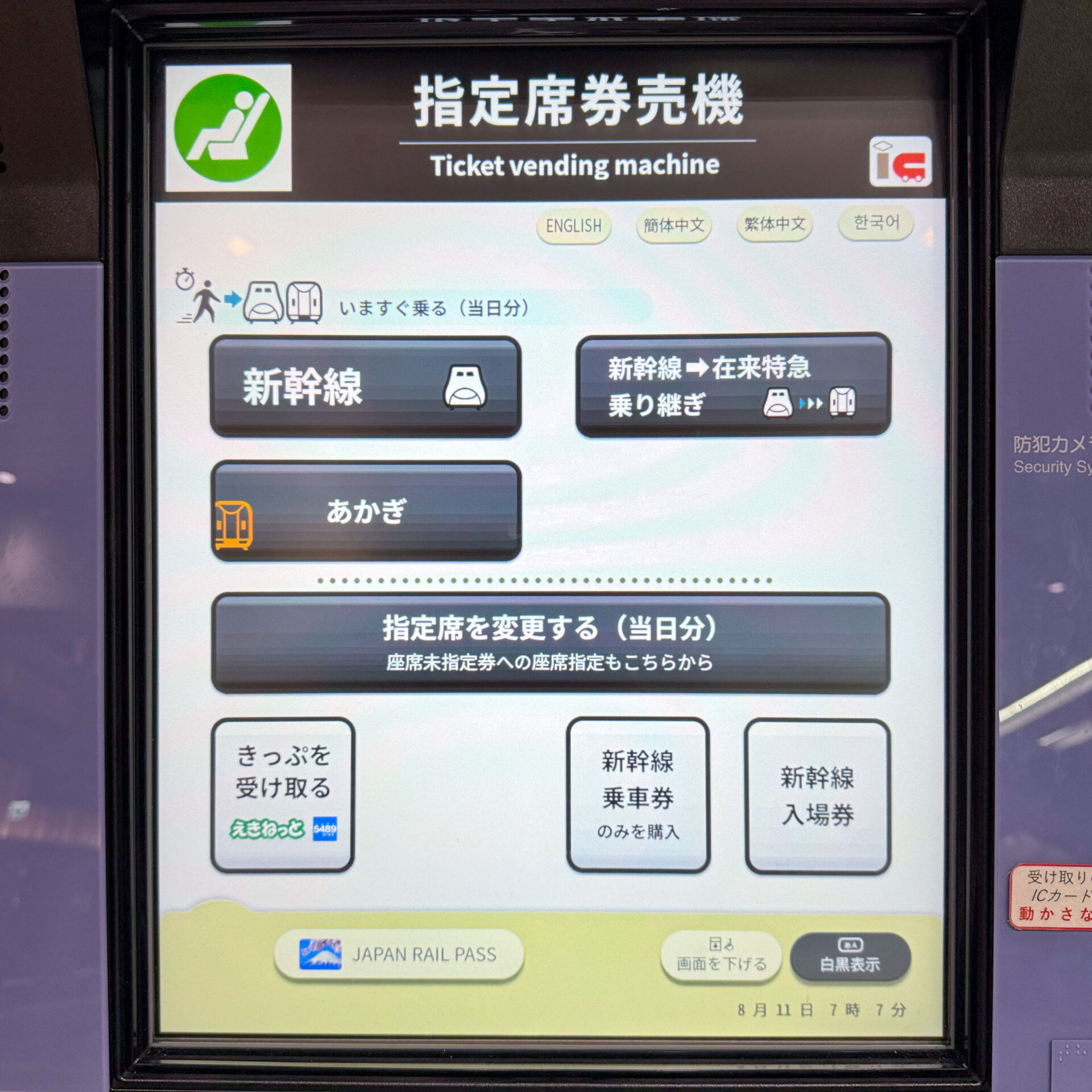

JR東日本管内におけるMX-V10型機の初回導入は、東京駅新幹線乗り換え改札にある指定席券売機6台でした。その後、上野駅や大宮駅にも導入が進んでおり、今後他の駅にも広がるでしょう。

新型機のハードウェア的な機能は、JR西日本版の新型機と変わりありません。ただし、新型機の設置場所によって、機能が調整されています。改札内の乗り換え改札に設置されている新型機には、運賃の精算機能が加わっています。

スマートフォンを置く部分

新型機本体の右下にはスマートフォンを置けるスペースが確保されており、QRコードの読み取りやスマートフォンとのFelica通信に対応しています。

これは、大宮駅新幹線乗り換え改札に設置された新型機の写真です。スマートフォンを上向きかつ右向きに置きます。

スマートフォンを置く位置にコツがあるようで、スポンジがガイドとして貼ってありました。このガイドのおかげで読み取りエラーがなく、スムーズに操作が完了しました。

モバイル交通系ICカードでの新幹線入場券購入

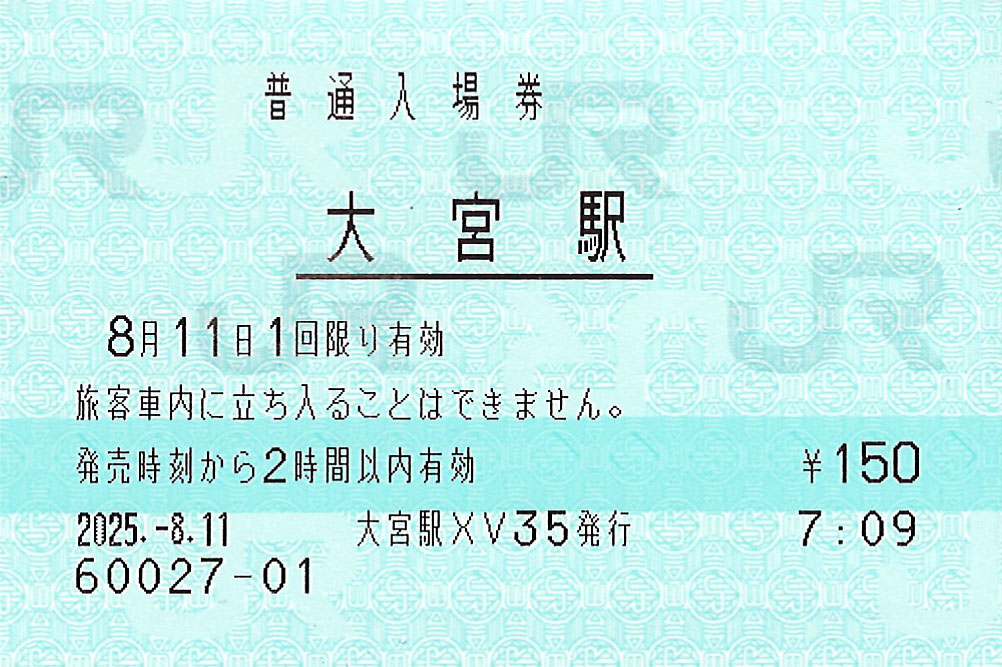

新幹線乗り換え改札では、新幹線ホームへの入場券を購入できます。新型機の導入によって、ユーザー自身がセルフサービスでの操作が可能となりました。

初期画面に表示されている[新幹線入場券]を押します。

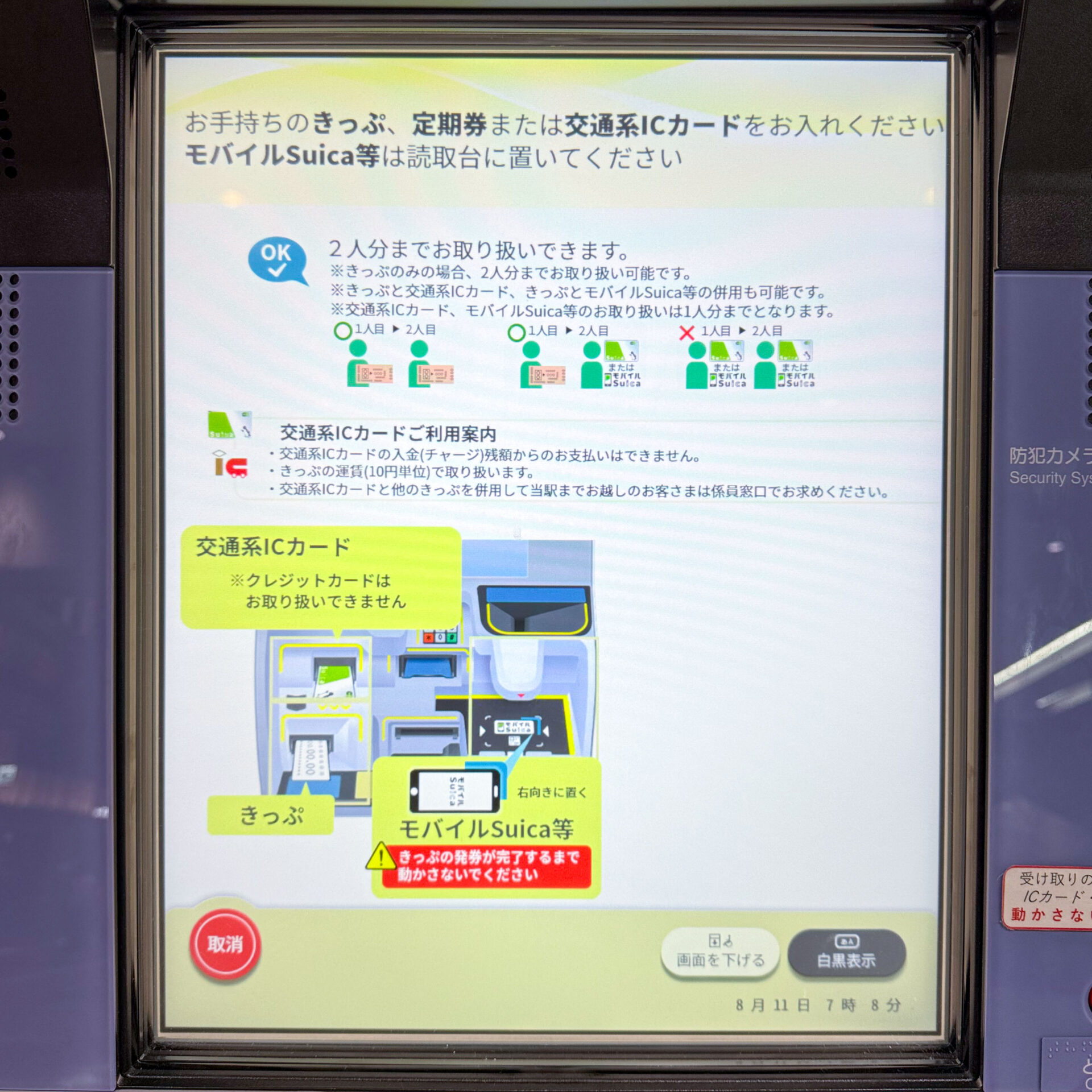

次の画面が表示されたら、使用中のきっぷもしくは交通系ICカードを挿入します(スマートフォンは右向きで読み取り台へ)。2人分扱える場合と1人分しか扱えない例が表示されています。

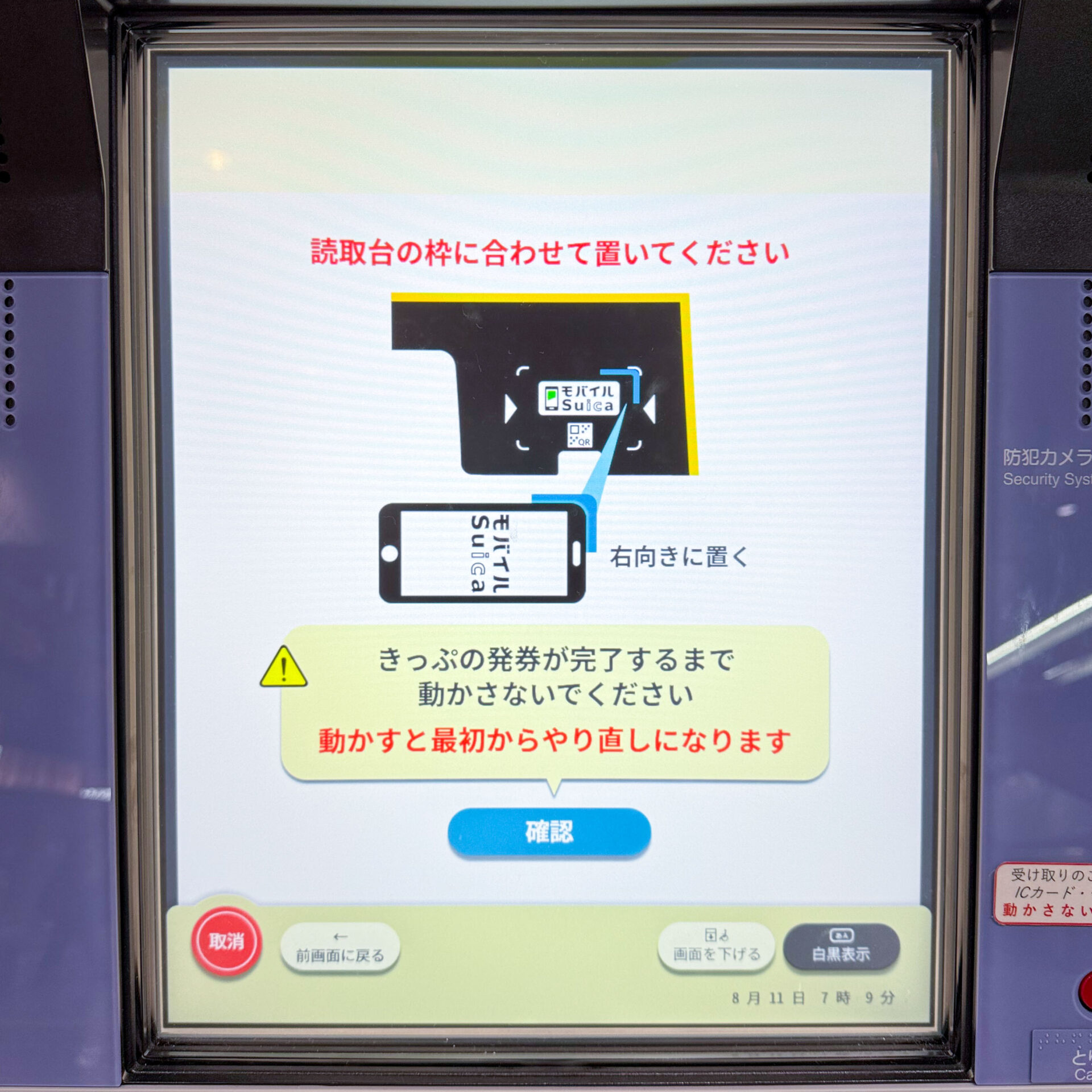

ご覧のように、スマートフォンを上向きかつ右向きにして読み取り台に置きます。右端に置くと読み取りができないようで、ぴったりとなる位置にスポンジのガイドが貼ってあります。

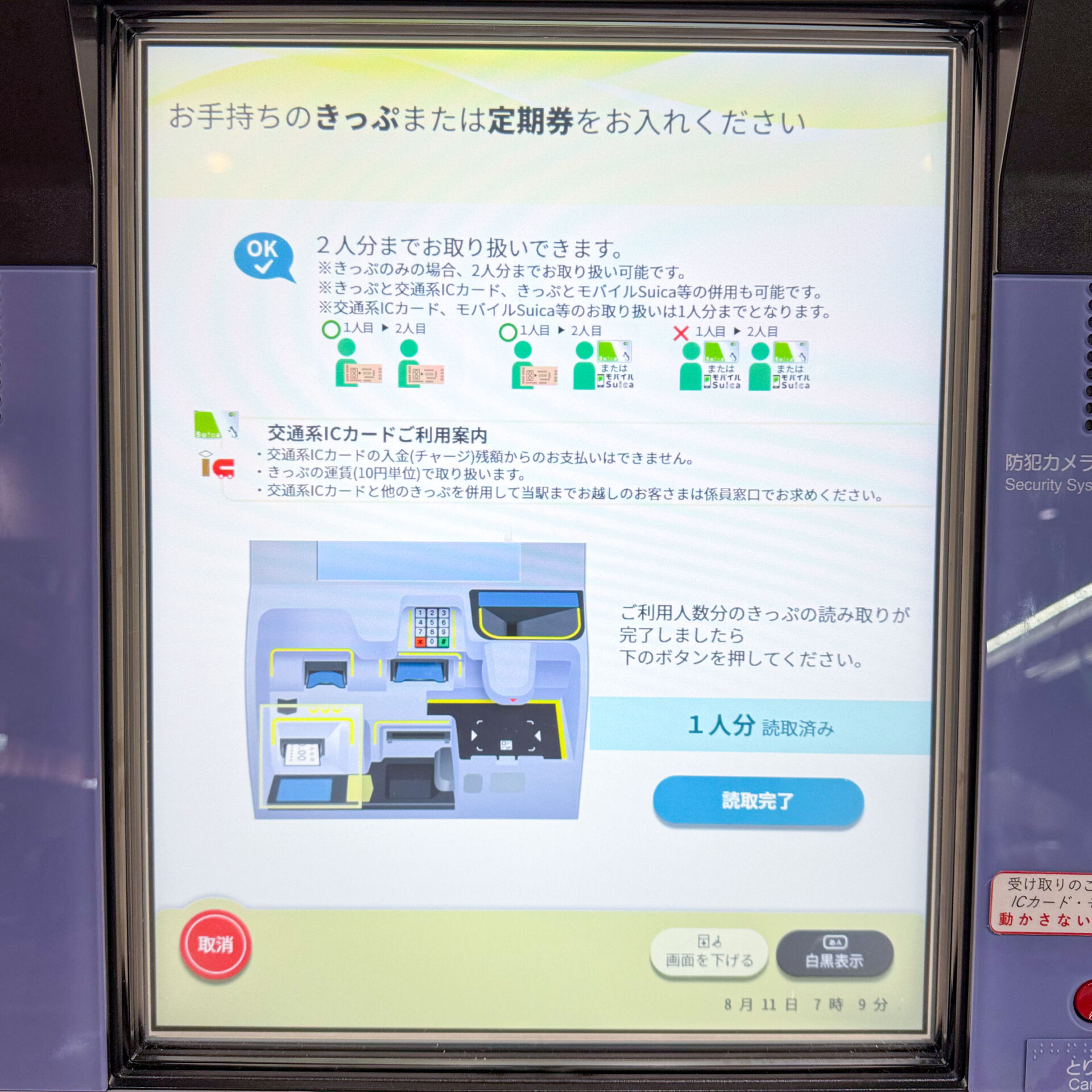

交通系ICカードおよびスマートフォンは1人分しか扱えないため[読取完了]を押します。

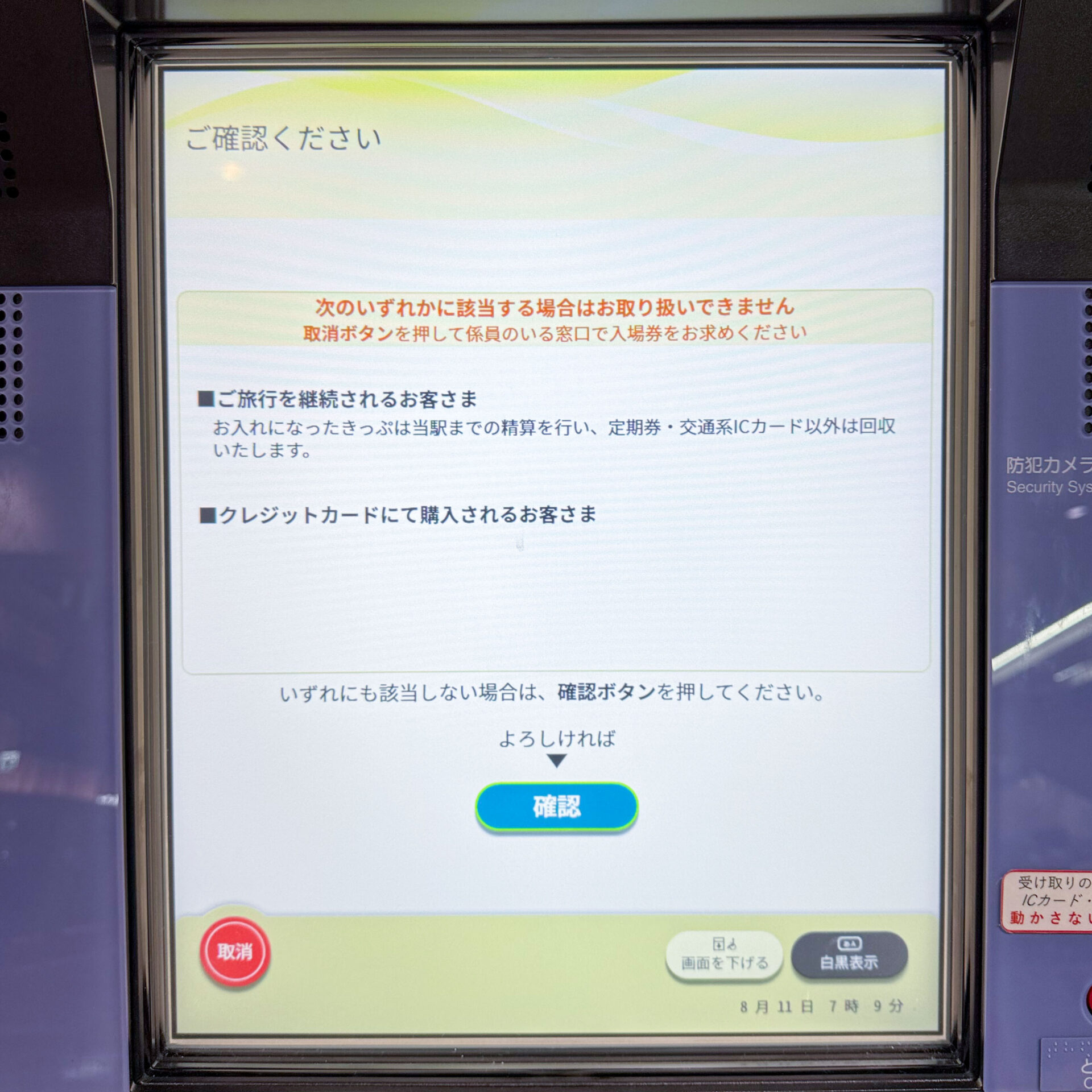

新型機を使用すると、入場券の購入でこれまでの運賃が精算されることと、現金払いしかできないことが表示されます。問題がなければ[確認]を押します。

スマートフォンをすでに読み取り台に置いてあるので、[確認]を押します。

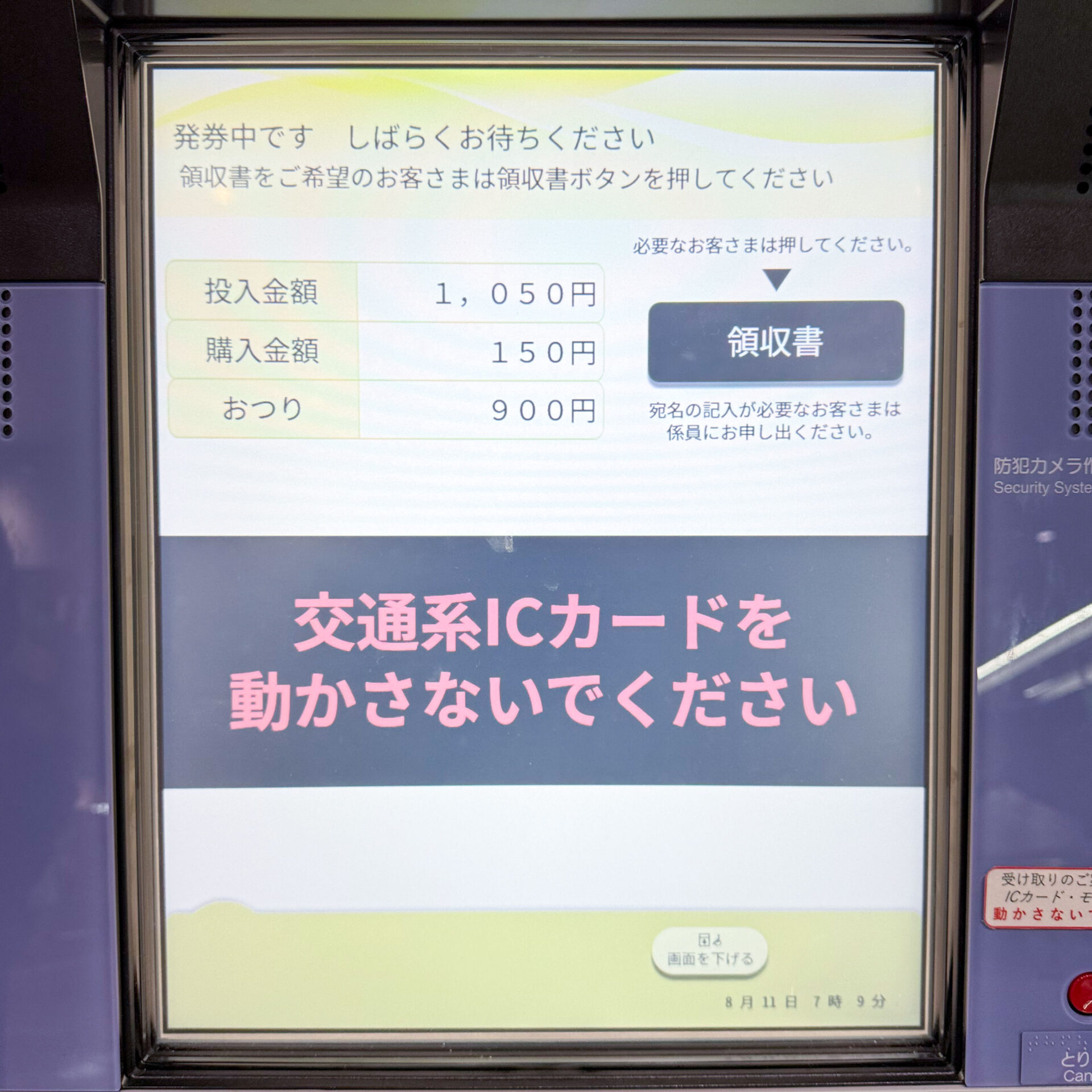

現金を投入します。

領収書が必要な場合[領収書]ボタンをすばやく押します。読み取り台に置いたスマートフォンや交通系ICカードを動かさないよう、注意が表示されます。

きっぷを受け取り、スマートフォンや交通系ICカードを取り出します。

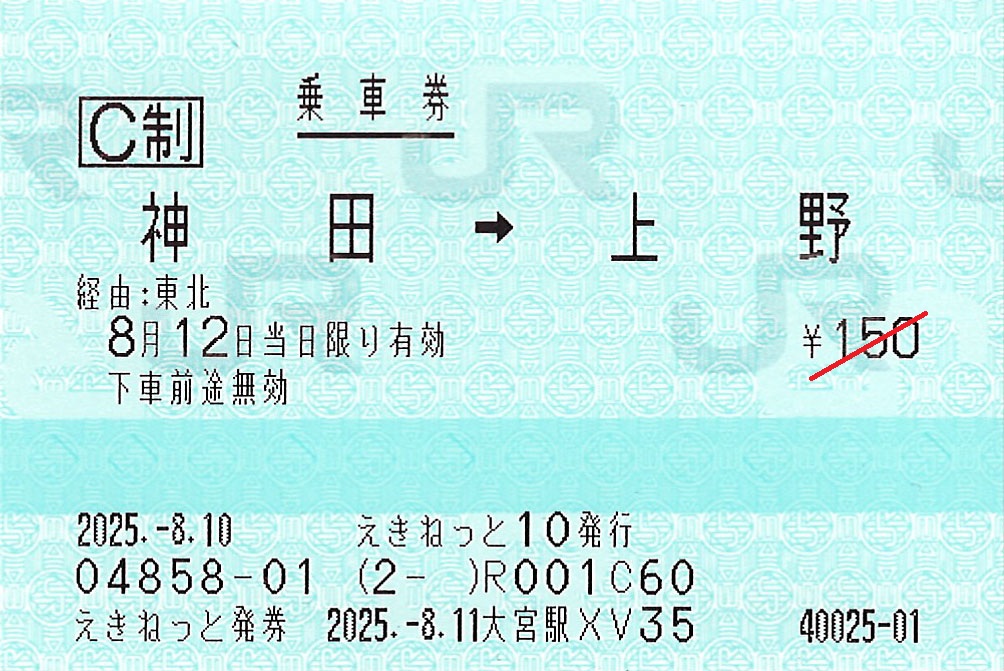

きっぷ上には発行箇所として「XV」が表示されており、新型機で発券したきっぷであることが分かります。

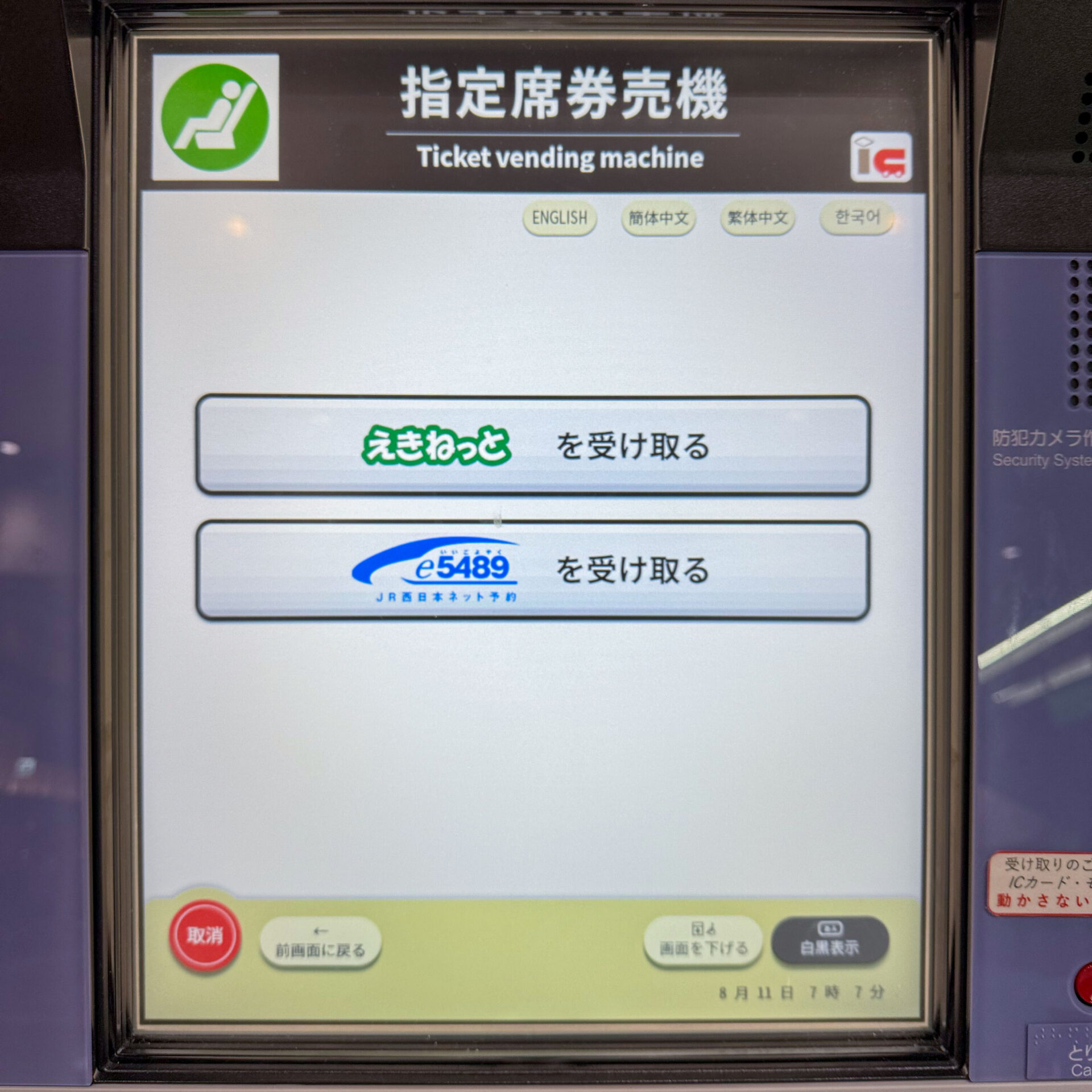

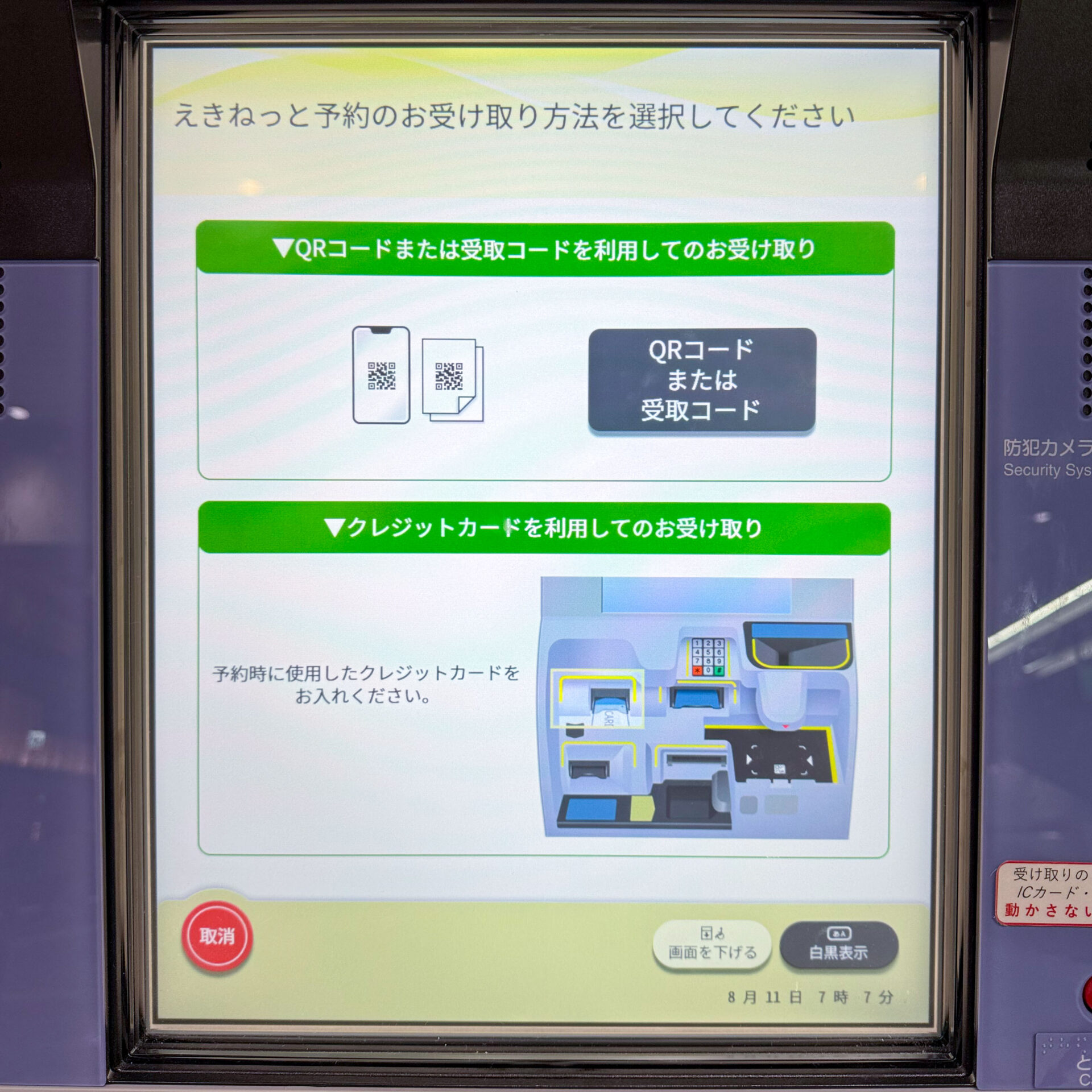

「えきねっと」紙のきっぷの受け取り

ネット予約サービス「えきねっと」で購入したきっぷの受け取り手順は、至ってシンプルです。改札内外にかかわらず、きっぷの受け取りが可能です。

初期画面左下にある[きっぷを受け取る]を押します。

該当するネット予約サービスのボタンを押します。今回は「えきねっとを受け取る」を押下。

代金の決済に使用したクレジットカードを挿入します。もしくは、QRコードを表示したスマートフォンを上向きにして、読み取り台に置きます。

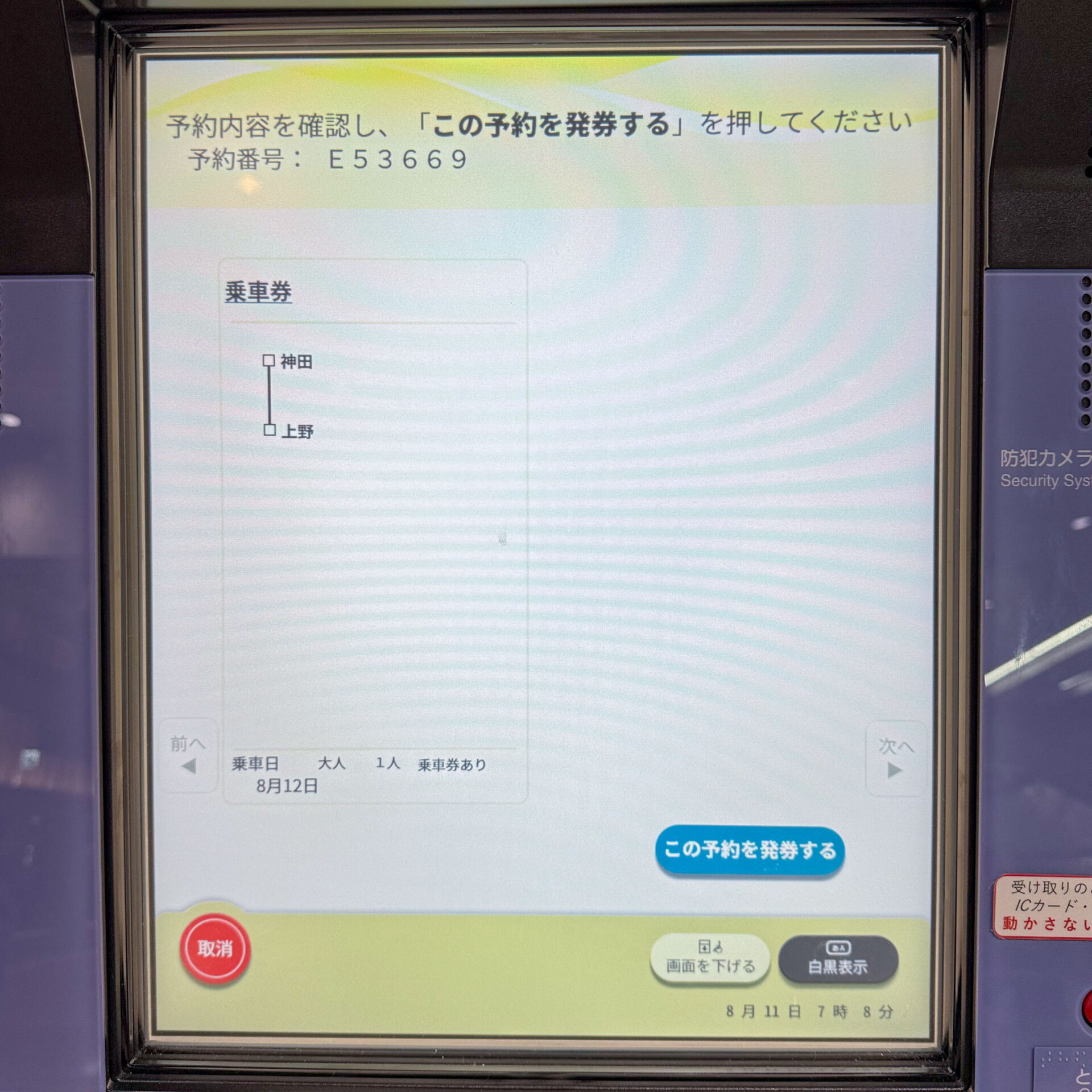

発券したい予約を選択し[この予約を発券する]を押します。

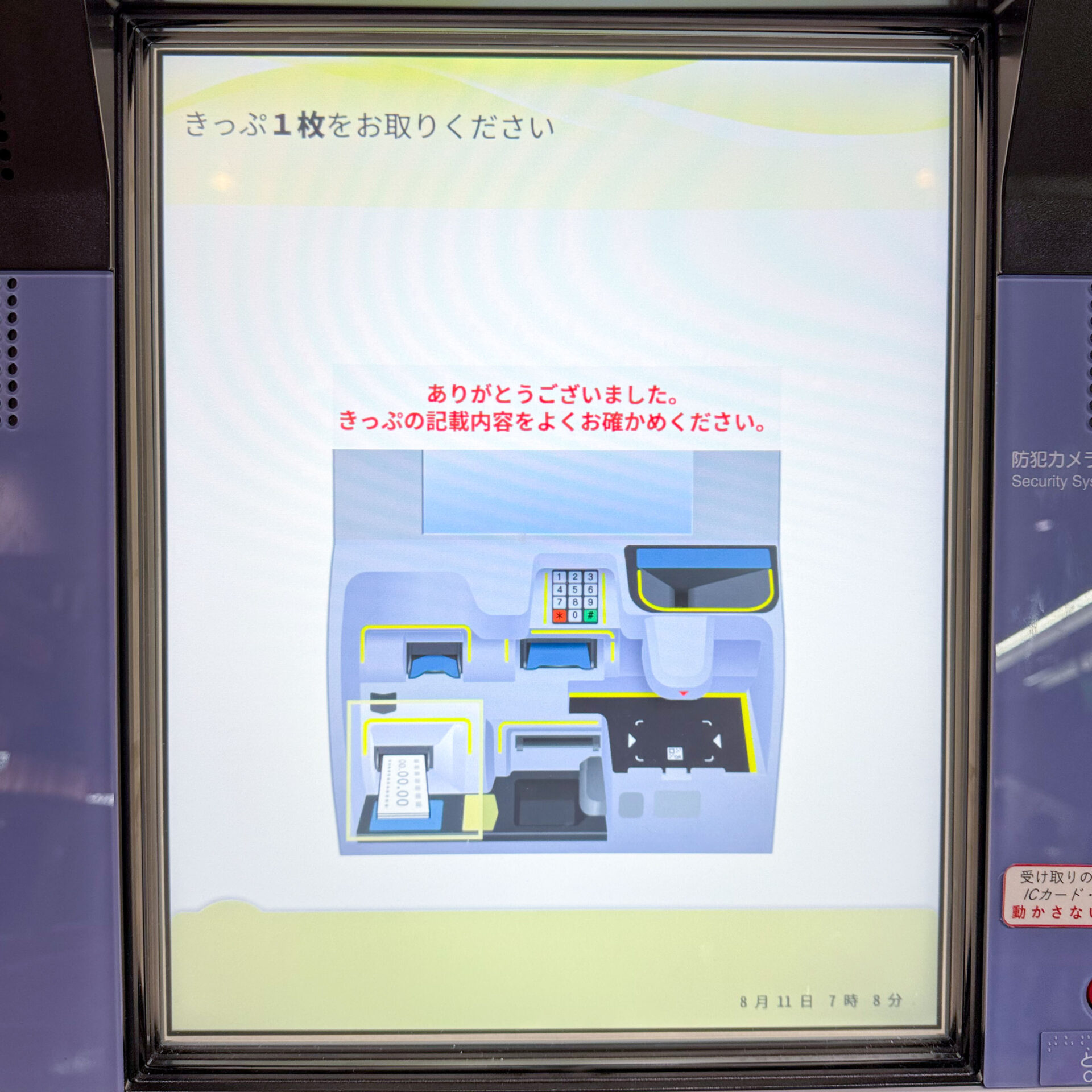

きっぷを受け取ります。「えきねっと」の場合、指定席券売機ではクレジットカードご利用票や領収書を出力できません。

新型機で発行されたきっぷ上には、発行箇所として「XV」が表示されています。

新型指定席券売機は果たして使えるようになったか?

新型指定席券売機「MX-V10型」にはハードウェア的な改善点が多く、注目に値します。

タッチパネルに関しては、大型化や操作性の改善、画面表示を下げる等のバリアフリー上の改善が見られます。また、スマートフォンを置ける台が設置され、モバイル交通系ICカード(モバイルSuica等)を扱えるのが最大のハイライトです。

したがって、機能面では利便性が増したことに違いありません。改札外に設置された指定席券売機のみならず、改札内においても有用です。

しかし、ユーザーがきっぷを購入するまでの流れには、大きな変革が生じたわけではありません。きっぷのルールを十分に理解していない一般のユーザーにとって、きっぷを購入するのが難解であることには変わりありません。

これは、新型機が接続されているホストコンピューター「マルス」の業務内容や通信方式が変更されたわけではないからです。

指定席券売機が新型になったからと言って、操作手順や操作感が根本的に変わるわけではありません。指定席券売機を新型機に更新しても有人窓口をただちに削減できるとは限らないことに留意したいです。

まとめ

指定席券売機の新型機種「MX-V10型」の導入が、2025年7月より始まりました。JR各社の主要駅にすでに設置されており、誰でも操作を体験できます。

大型のタッチパネルやスマートフォンや交通系ICカードの読み取り台が配置されており、ハードウェアの性能が向上しました。タッチパネルの使用感が軽快で、操作上のストレスが減ったと感じられるでしょう。

タッチパネルに配置されたボタンのレイアウトや操作手順は、JR各社や駅によって異なります。鉄道会社にとっては画面のレイアウトを自在に設定できるのが指定席券売機の大きな特長ですが、ユーザー目線では混乱の元です。

新型指定席券売機「MX-V10型」はあくまでも端末に過ぎず、接続先のホストコンピュータ「マルス」の機能や性能はそのままです。したがって、操作の流れや処理速度が抜本的に改善されたわけではなく、きっぷを受け取るまでには時間がかかります。

この記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました!

参考資料

● JR東日本ニュースリリース「指定席券売機が便利になります!」2025.7.03付

● 特許情報プラットフォーム(特許庁)2025.8閲覧

当記事の改訂履歴

2025年8月13日:当サイト初稿

コメント