新幹線および並行する在来線は一体的に整備された経緯があるため、大半の区間では運賃計算上同一の線路として扱われています。これが「新在同線」と呼ばれる取り扱いです。

しかし、一部の区間については「新在別線」として、新幹線と在来線が明確に区別されています。新幹線の開業後に中間駅が開業したことなどによって、別の線路扱いになったケースが中心です。

その中でも特殊なのが、新下関駅・博多駅間における新幹線と在来線の関係です。この区間は運営会社が異なるばかりでなく、在来線の運賃水準も異なります。

このため、乗車経路による乗車券の売り分けが行われています。しかし、新幹線と在来線が接続する境界駅が複数あるため、運賃計算方が非常に複雑です。

その複雑さはきっぷにも現れており、新幹線・在来線の経路指定が明確に行われています。旅行開始後に在来線を利用したい場合に発行される「区間変更券」が見られることも、この区間ならではの特異な点です。

営業上の要請に基づく新下関駅・博多駅間の別線扱いは、他の新在別線区間とは性質が異なります。この区間には選択乗車特例が存在せず、区間変更が都度必要となることは、非常に特異であると言えるでしょう。

この記事では、新下関駅・博多駅間の別線経路に関する特殊な運賃制度について詳しく解説します。当記事中に掲載した普通乗車券および区間変更券が、このような複雑な制度を理解する上での一助となれば幸いです。

- 乗車券を購入する時に、新幹線・在来線のいずれかを指定する必要があること

- 新幹線を利用する場合、全区間の基準額にJR九州区間分の加算額を合算すること

- 乗車券に表示された経由欄と四角記号の色によって利用経路が分かること

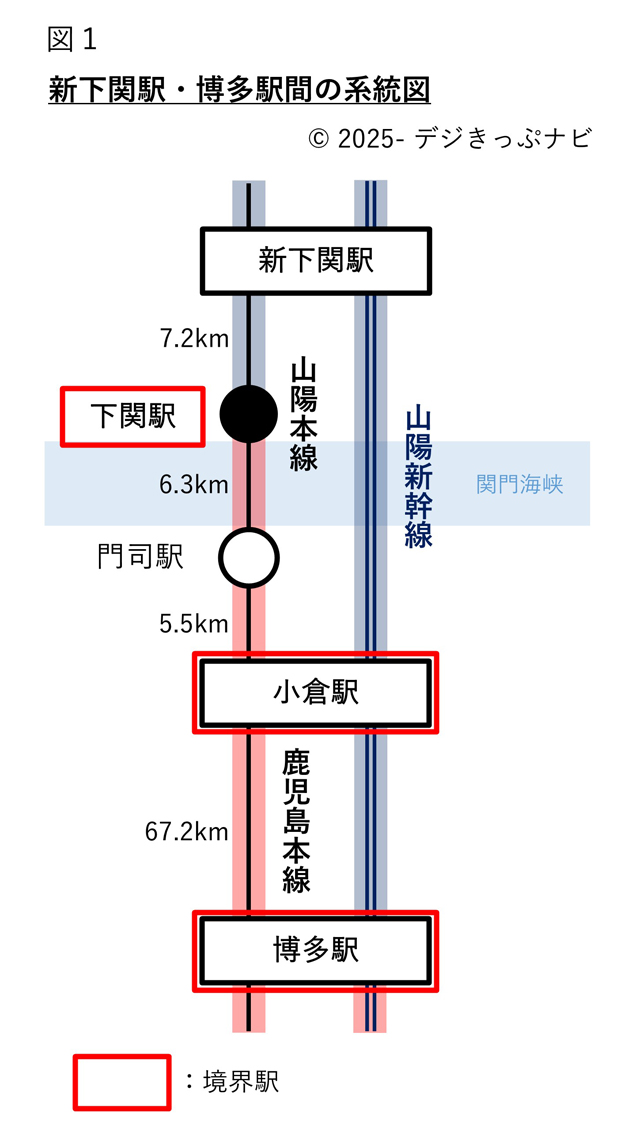

新下関駅・博多駅間の運営会社および境界駅

当記事を読み進めるための前提知識として、新下関駅・博多駅間の概要についてご説明します。

新下関駅・博多駅間の概要・運営会社

新下関駅(山口県下関市)から博多駅(福岡市博多区)までの区間には、新幹線と在来線が走っています。それぞれの区間は、以下の通りです。

- 新幹線:山陽新幹線新下関駅・博多駅間

- 在来線:山陽本線新下関駅・鹿児島本線博多駅間

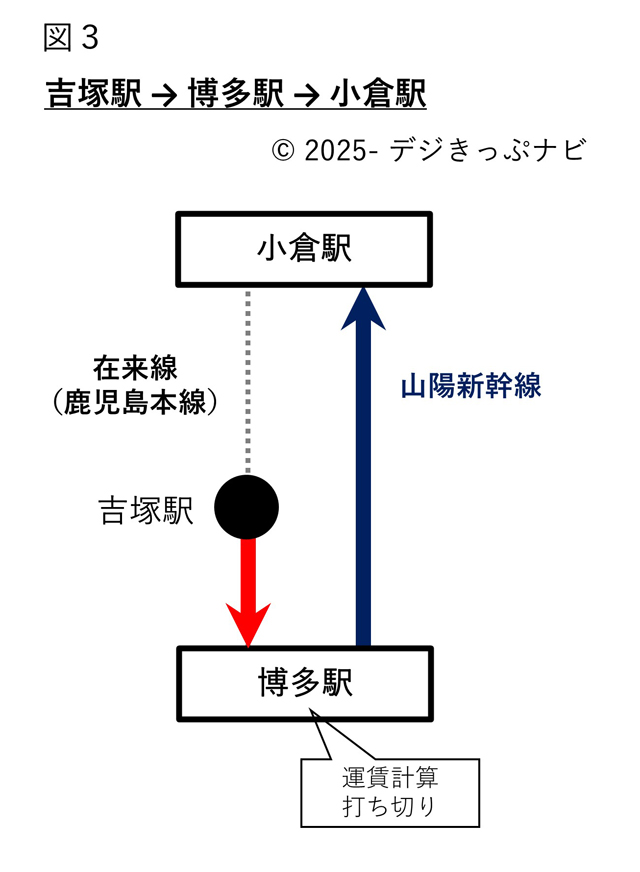

この図が示すように、新下関駅・博多駅間の途中にある小倉駅(北九州市小倉北区)では、新幹線と在来線が接続しています。

山陽新幹線新下関駅・博多駅間の営業キロは86.2kmで、全区間がJR西日本によって運営されています。

在来線の経由駅と運営会社の関係が、少し複雑です。

山陽本線(新下関駅・門司駅間)のうち、新下関駅・下関駅間7.2kmがJR西日本による運営、関門トンネルを通る下関駅・門司駅間6.3kmがJR九州による運営です。

鹿児島本線(門司駅・博多駅間72.7km)については、全区間がJR九州によって運営されています。

JR西日本・JR九州間の境界駅

山陽新幹線および並行する在来線(山陽本線・鹿児島本線)は、新下関駅・小倉駅・博多駅で接続しています。

そのうち、JR西日本が運営する山陽新幹線とJR九州が運営する鹿児島本線が接続する小倉駅および博多駅が、両社間の境界駅です。

また、在来線については、山陽本線下関駅(山口県下関市)がJR西日本とJR九州の境界駅とされています。

このように、下関駅・小倉駅・博多駅の3駅が両社の境界駅であり、これらの駅をまたがる乗車券の運賃計算に影響が生じるのです。

新下関駅・博多駅間の別線経路にかかわるきっぷ

新下関駅・博多駅間に関しては新幹線と在来線が別の線路であり、実際の乗車経路に応じて乗車券の売り分けが行われています。

JR九州においては、これまで数度にわたって運賃改定が行われました。その実効性を保つため、乗車券の売り分けが行われるようになっています。JR西日本とJR九州では運賃水準が異なるため、乗車経路に応じた各社の運賃が正確に反映される必要があるのです。

したがって、新幹線と在来線のどちらに乗車するかを乗車する前に選択し、きっぷを購入することになります。新下関駅・博多駅間に限っては、他の新在同線・新在別線の区間と異なり、きっぷを購入してから新幹線と在来線のいずれかを選択することはできません。

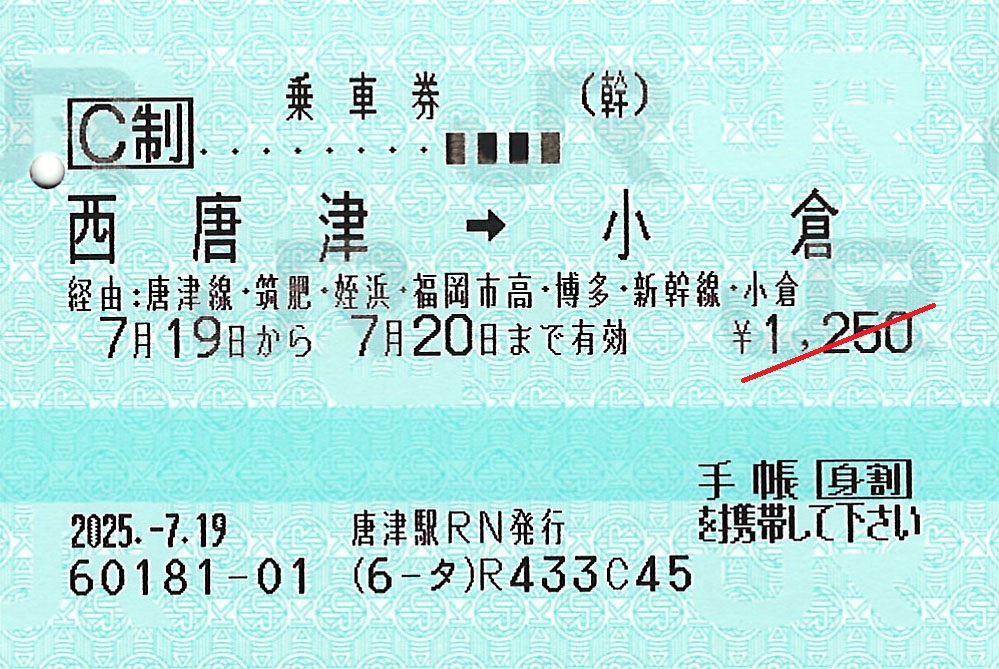

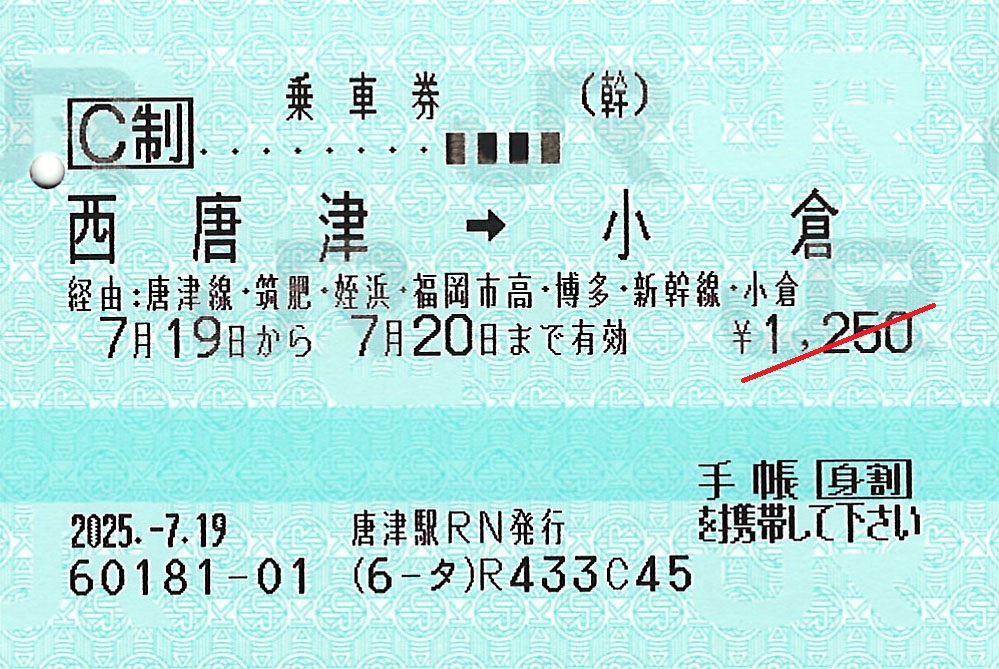

これは、西唐津駅(佐賀県唐津市)から小倉駅ゆき普通乗車券です。博多駅・小倉駅間を新幹線経由とするよう、きっぷの購入時にあらかじめ指定しました。

この乗車券の具体的な運賃計算方については後述しますが、JR西日本区間とJR九州区間が1枚のきっぷの中に混在しています。新幹線を指定するか在来線を指定するかで運賃額が異なってくるため、乗車券の売り分けが避けられないのです。

一般的な新在別線区間(旅客営業規則第16条の2第2項に明示された区間)に関する基本について、以下の別記事で触れています。新在別線について深く理解したい場合には、ぜひご一読ください。

新下関駅・博多駅間の別線区間をめぐる運賃計算がこれほどにも複雑な背景を、探っていきましょう!

新下関駅・博多駅間の運賃が乗車経路によって異なる理由

山陽新幹線は、在来線の山陽本線・鹿児島本線の線路を増設した形で整備されており、新幹線と在来線は元々一体的に運営されてきました。

したがって、山陽新幹線は在来線の線増であり、同じ線路とみなされるのが妥当です。このことからも、本来は山陽新幹線の全区間が新在同線として扱われるはずです。

ところが、国鉄分割民営化に伴い、在来線の下関駅以西の運営がJR九州に承継されることになりました。新下関駅・博多駅間の運営形態に関しては、山陽新幹線がJR西日本による運営、在来線は区間によってJR西日本またはJR九州による運営と、非常に複雑です。

その後、JR九州管内において運賃が改定されたことによって、JR西日本管内の運賃と差が生じました。運賃改定に実効性を持たせるため、運賃計算上、新幹線と在来線を別線扱いにしなければならなかったのです。

したがって、新下関駅・博多駅間の別線区間に関しては、旅客営業規則第16条の2第2項において明示的に新在別線とされた区間とは成り立ちが全く異なります。同規則第157条における選択乗車の対象にさえならないような、完全な別線区間と言えるでしょう。

このような背景があることから、新下関駅・博多駅間では、乗車経路によって運賃が全く異なるのです。

また、運賃計算のしかたに関しても、JR西日本とJR九州にまたがる場合には非常に複雑です。

国土交通省が策定した「新会社がその事業を営むに際し当分の間配慮すべき事項に関する指針」により、JR会社をまたがる区間を乗車する場合の運賃計算は全区間の通算としなければなりません。具体的には、全区間分の基準額とJR九州区間分の加算額を合算し、運賃水準の差異を調整する形です。

別線区間としてこれほどまでに運賃計算が複雑になってしまった根本的な理由は、遡れば国鉄分割民営化による経営分離です。いわば、国鉄分割民営化がもたらした副作用と言えるのではないでしょうか。

新下関駅・博多駅間が別線区間であることの背景が理解できたところで、具体的な運賃計算方法を見ていきましょう。

新下関駅・博多駅間の別線区間を含むきっぷの運賃計算方

乗車区間に新下関駅・博多駅間の別線区間を含む場合の運賃計算方を、詳しくご説明します。すでにご紹介した西唐津駅から小倉駅ゆき普通乗車券を実例として、検討を加えていきましょう。

境界駅の特定

はじめに、乗車券の経路上に含まれるJR西日本とJR九州の境界駅を特定します。乗車経路によって、以下のいずれかが境界駅であると判断可能です。

- 博多駅:博多駅で新幹線に乗り継ぐ場合

- 小倉駅:小倉駅で新幹線に乗り継ぐ場合

- 下関駅:新幹線を利用せず下関駅・門司駅間を通過する場合

乗車経路中に含まれる境界駅は1つに限定されず、複数含まれる可能性があります。

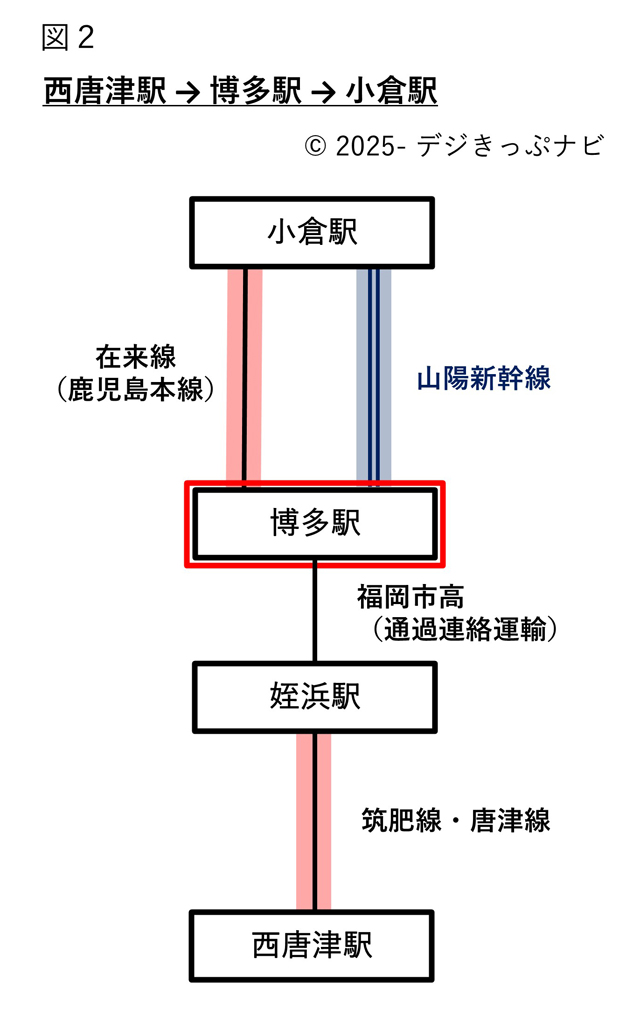

西唐津駅から小倉駅までの経路に含まれる路線は、以下の通りです。

西唐津駅(JR九州唐津線)唐津駅(JR九州筑肥線)姪浜駅(福岡市地下鉄)博多駅(JR西日本山陽新幹線またはJR九州鹿児島本線)小倉駅

この経路において境界駅となりうるのは、博多駅です。博多駅から先、新幹線を利用するか在来線を利用するかを選択します。

新幹線を利用する場合、博多駅・小倉駅間がJR西日本区間に当たり、博多駅がJR九州とJR西日本の境界駅になります。在来線を利用する場合、全区間がJR九州区間であり、境界駅はありません。

全区間在来線利用の場合

乗車経路が全区間在来線である場合、新下関駅・下関駅間が含まれない限り、JR九州のみを利用する形です。境界駅や加算額を考慮することなく、JR九州の運賃表を参照して、運賃額を算出します。

西唐津駅・小倉駅間のうち全区間が在来線経由である場合の運賃計算過程は、下表の通りです。

| 事業者名 | 区間 | 運賃計算キロ | 運賃 |

| JR九州 | 西唐津駅・姪浜駅 | 45.1km | |

| JR九州 | 博多駅・小倉駅 | 67.2km | JR九州 2,420円 |

| 福岡市高 | 姪浜駅・博多駅 | 9.8km | 300円 |

| 合計 | 2,720円 |

福岡市地下鉄によって隔てられたJR九州区間の運賃計算キロは合わせて112.3kmで、それに応じた運賃額は大人2,420円と算出されます。福岡市地下鉄分の運賃額大人300円を加算後の合計金額は、大人2,720円です。

新幹線区間を含む場合

新幹線を利用する場合、西唐津駅・姪浜駅間はJR九州、博多駅・小倉駅間はJR西日本の区間です。JR線全区間の運賃計算キロから基準額を求め、その後JR九州区間分の加算額を適用します。

西唐津駅・小倉駅間に新幹線を含む場合の運賃計算過程は、下表の通りです。

| 事業者名 | 区間 | 運賃計算キロ | 運賃 |

| JR九州 | 西唐津駅・姪浜駅 | 45.1km | 加算額 230円 |

| JR西日本 | 博多駅・小倉駅 | 67.2km | 基準額 1,980円 |

| 福岡市高 | 姪浜駅・博多駅 | 9.8km | 300円 |

| 合計 | 2,510円 |

JR線全区間の基準額1,980円と加算額230円を合算すると、JR線の運賃額は大人2,210円となります。福岡市地下鉄分の運賃額を加算後の合計金額は、大人2,510円です。

別線区間を含む普通乗車券の見方

先ほどお見せした、西唐津駅から小倉駅ゆき普通乗車券の見方をご説明します。

きっぷを購入する時に指定した博多駅・小倉駅間の経路が、新幹線経由の場合[博多・新幹線・小倉]として、在来線経由の場合[鹿児島]として表示されます。

「乗車券」の下部に印字されている四角の記号にも注目しましょう。

新下関駅・博多駅間において、経路中新幹線が少しでも含まれる場合は■■■■が、全く含まれない場合□□□□が表示されます。本例に関しては新幹線経由であるため、■■■■と印字されていることが分かるはずです。

別線区間の接続駅における運賃計算の打ち切り(規則第68条)

新下関駅・博多駅間は新幹線と在来線が別線区間ですが、特定の乗車経路(新下関駅、小倉駅または博多駅をまたぐ在来線から新幹線への乗り継ぎ)では、運賃計算を接続駅で打ち切る特例(旅客営業規則第68条第4項第3号)が適用されます。

例えば、吉塚駅から博多駅を経由し、新幹線で小倉駅に向かうケースを考えてみましょう。一般的な幹在別線区間であれば一筆書きの経路が成立し、片道乗車券を購入可能ですが、この場合は博多駅で運賃計算を打ち切ることになります。

これは旅客営業規則第68条第4項第3号によるもので、新下関駅・小倉駅間および小倉駅・博多駅間の在来線各駅から接続駅を経由して新幹線に乗車する場合に、運賃計算を接続駅で打ち切る形となります。

同規則第16条の2第2項に基づく新在別線とは、似て非なる区間だと言えるでしょう。

当記事において新下関駅・博多駅間を単純に「新在別線」と表現しないことには、このような事情があります。先入観が誤りをもたらす可能性がある好例です。

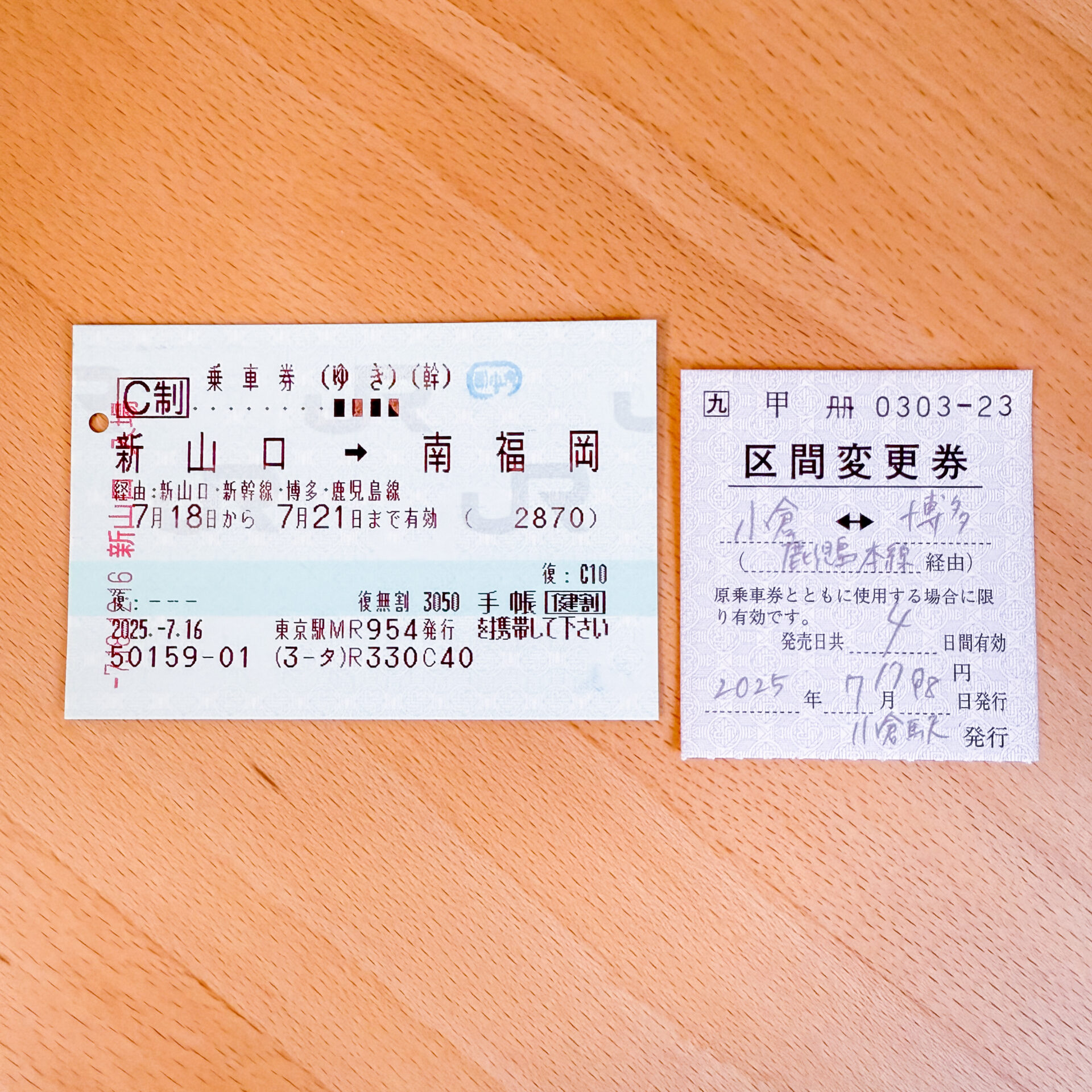

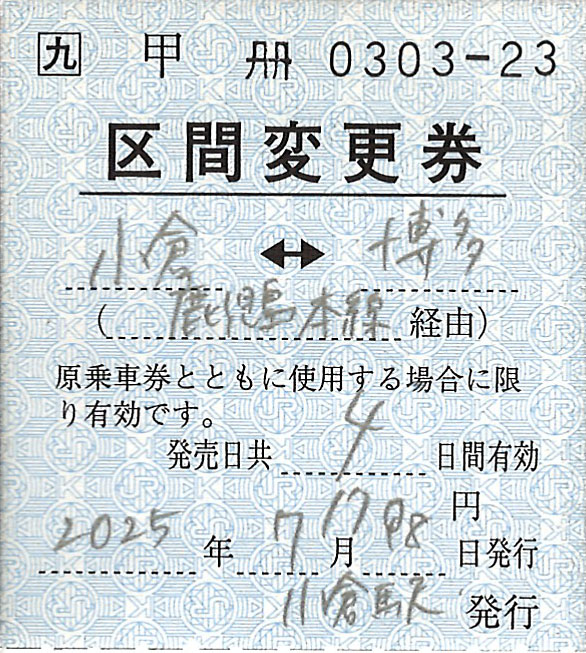

旅行開始後に発行される区間変更券

新下関駅・博多駅間においては、在来線経由の運賃額が新幹線経由の運賃額を上回ります(JR九州の運賃額が基準額よりも高額)。したがって、新幹線経由の乗車券を所持していながら、旅行開始後に在来線経由に変更したくなった時が問題です。

この場合、旅行開始後における経路変更として、新下関駅・小倉駅・博多駅の改札で新幹線と在来線の差額を支払うことで、区間変更の手続きが可能です。

この処理はある程度定型的であるため、JR九州側の小倉駅および博多駅改札には、区間変更券が常備されています。

この区間変更券には、小倉駅・博多駅間の常備式区間変更券340円と、駅名・金額補充式の区間変更券の2種類が存在します。原券が割引適用の場合、補充式の区間変更券を用いて駅名と金額を記入する形です。

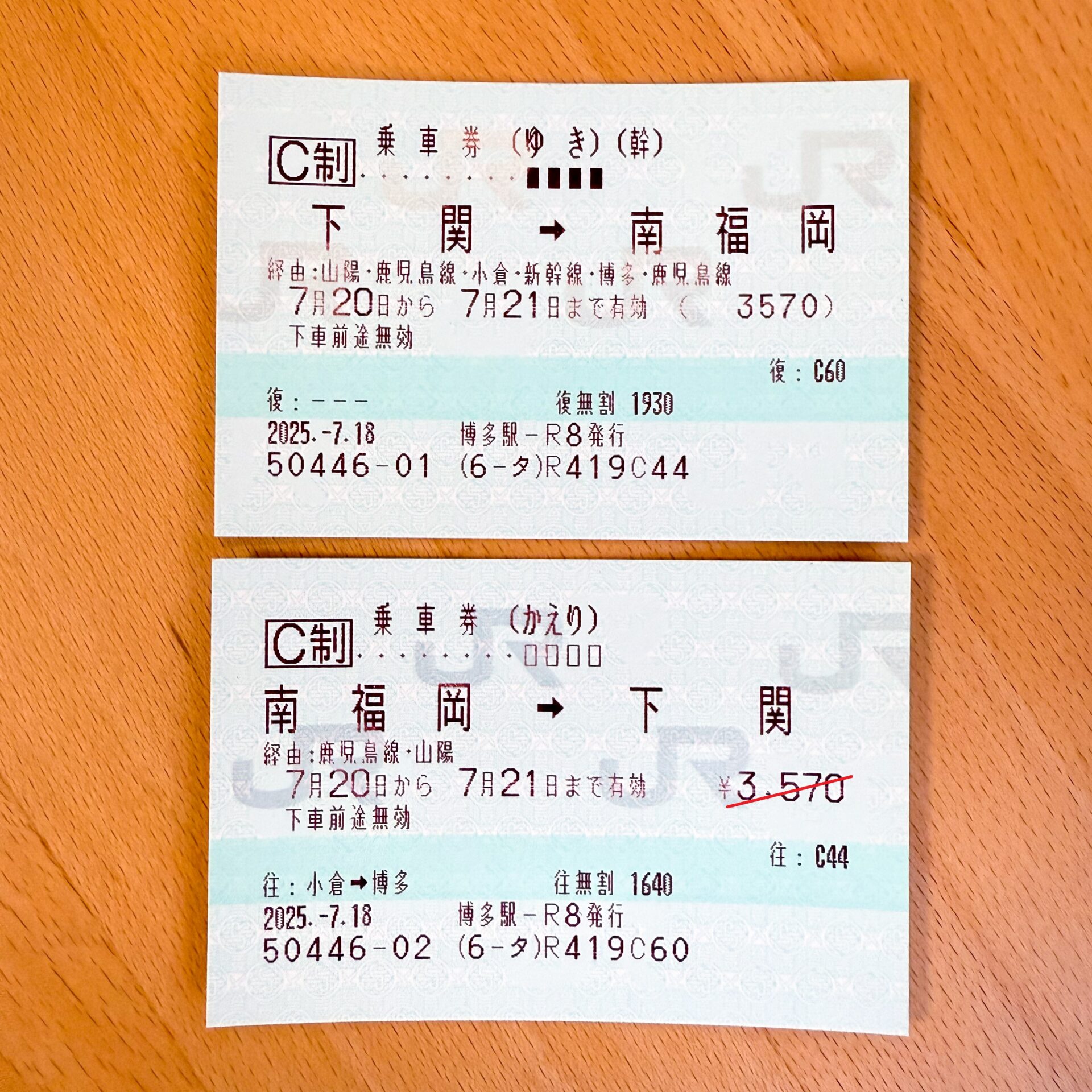

新下関駅・博多駅間を含む別線往復乗車券

新下関駅・博多駅間を通過する際、往路もしくは復路に新幹線を利用し、他方に在来線を利用することが考えられます。この場合、往路と復路の運賃額が異なり、往復乗車券の発売は不可能です。

しかし、乗車区間に新下関駅・博多駅間を含む場合に限って往復乗車券を発売するという特例があり、その際「別線往復乗車券」として往路と復路の経路が異なる往復乗車券が発売されます。

このような場合には連続乗車券として発売されることが多いのですが、片道の営業キロが601km以上となる場合に適用可能な往復割引が、連続乗車券では適用できません。

往復割引を適用する際の切り札が、別線往復乗車券と言えるでしょう。ただし、往復乗車券と連続乗車券の発売終了に伴い、別線往復乗車券も2026年3月に発売終了になります。

別線往復乗車券の詳細については、別記事をぜひご一読ください。

この複雑な運賃制度が現場にもたらす影響について、筆者の私見を述べます。よろしければお付き合いください。

複雑な運賃制度が関係者の負担を増加させる

新下関駅・博多駅間における新幹線と在来線の別線扱いに基づき、乗車券の売り分けを行うことは非常に煩雑であり、ユーザーと駅係員の双方にとって大きな負担です。

ユーザー視点では、他方の経路を利用したくなった場合に区間変更の手続きが即必要になってしまいます。予定の変更に柔軟に対応できず、旅行の自由度が低くなると言えるでしょう。

駅係員にとっても、余分な業務が増えることで負荷が高まる一方であることは言うまでもありません。

このような事態を招いた根本的な原因は、古い話ですが国鉄分割民営化にあります。元々一体的に運営されていた新幹線と在来線の運営主体が別々の会社に移管されたことが、複雑な運賃制度を招いたきっかけでした。

JR西日本とJR九州は会社の規模が異なるため、運賃水準が異なることは自明の理です。しかし、それはあくまでも会社側の都合であり、ユーザーが置き去りになってしまいました。

ユーザーとして、これ以上運賃制度が複雑にならないよう願うばかりです。

まとめ

新下関駅・博多駅間における新幹線と在来線の関係は、非常に複雑です。

新幹線は全区間をJR西日本が運営し、在来線のうち大半の区間をJR九州が運営しています。JR発足直後は両社の運賃水準は同じでしたが、その後JR九州が運賃改定を行ったため、運賃水準に差が生じました。

そのため、現在では在来線の運賃が新幹線の運賃よりも高額になっています。

JR九州の運賃改定の実効性を確保するため、乗車券の売り分けが行われるようになりました。旅行開始前に新幹線を利用するか、在来線を利用するかを決めてから、乗車券を購入する形です。

新下関駅・博多駅間を含む乗車券の運賃計算方が、非常に難解です。JR西日本とJR九州をまたがって利用する場合、全区間の基準額にJR九州区間分の加算額を合算し、運賃額を求めます。

旅行開始後に他方の経路を利用したくなった場合、区間変更の手続きが必要です。在来線を利用する場合には加算額分の運賃が追徴されることになり、区間変更券が発行されます。

複雑であるだけでなく柔軟性に欠けた運賃制度は、ユーザーと駅係員の双方にとって負担です。

この記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました!

参考資料

● 旅客鉄道株式会社 旅客営業規則 第16条の2・第16条の3

● JR旅客営業制度のQ&A pp.74-75(自由国民社)2017.5

当記事の改訂履歴

2025年10月16日:初稿 最新修正

2025年9月30日:当サイト初稿

コメント