新下関駅・博多駅間においては、山陽新幹線と山陽本線・鹿児島本線(在来線)が並行しています。新幹線の運営会社はJR西日本である一方、在来線の運営会社は区間によりJR西日本かJR九州のいずれかです。

JR西日本とJR九州の運賃水準が異なるため、この区間に関しては別線扱いとして乗車券の売り分けが行われています。発駅と着駅が同じであっても、往路と復路の経路が異なると運賃額も異なるため、往復乗車券として発売できません。このような場合、通常は連続乗車券として発売されます。

ところが、乗車区間に新下関駅・博多駅間を含む場合、例外的に往復乗車券の発売が可能とされています。経路が違うのに往復乗車券を発売できるとなると、問題になるのはその乗車券の発券方法です。

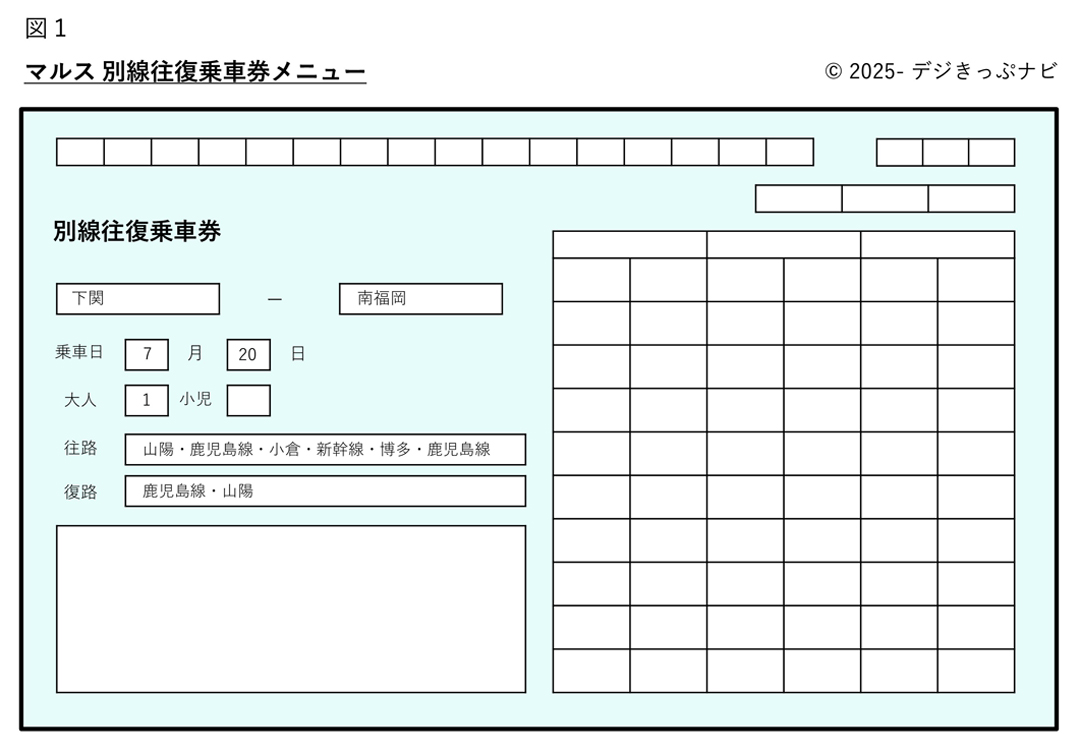

この問題を解決するため、マルス端末には「別線往復乗車券」という操作メニューがあり、往路と復路それぞれの経路が入力可能になっています。発行された別線往復乗車券には、通常の乗車券には表示されない独特な記載事項が見られます。

別線往復乗車券を発行するためには、通常の乗車券メニューではなく、専用の別線往復乗車券メニューを使用します。きっぷを購入する際は、別線往復乗車券を希望する旨を駅員に告げましょう。

この記事では、乗車区間に新下関駅・博多駅間が含まれ、往路と復路の発売額が異なる別線往復乗車券について、実際に発売された現物を見ながら解説を進めます。関連する運賃規則を一通り知っていることを前提に話を進める点をお含みおきください。

なお、往復乗車券および連続乗車券の発売終了に伴い、別線往復乗車券の発売も2026年3月13日をもって終了となります。

- 往路と復路の運賃額が異なることが別線往復乗車券の特長と特異性であること

- 連続乗車券では往復割引を適用できず、別線往復乗車券としての発売が必要なこと

- 別線往復乗車券を発行するには、通常の乗車券とは異なる操作画面を用いること

別線往復乗車券とは

はじめに、別線往復乗車券とは何かをご説明した上で、実例をご紹介しましょう。

新下関駅(山口県下関市)から博多駅(福岡市博多区)までの区間には、山陽新幹線と山陽本線・鹿児島本線(在来線)が並行しています。この区間が乗車区間に含まれる場合に発売されるのが、往復乗車券の中でも特殊な性質を持つ「別線往復乗車券」です。

新幹線と在来線の運賃に差があるにもかかわらず、往復乗車券を発売できることは、本来は矛盾した現象です。しかし、この区間は運賃計算上特殊であり、例外的に往復乗車券を発売できるとされています。

往復乗車券については、往路と復路の運賃額が原則的に同額であり、片道普通運賃の2倍が往復乗車券の発売額です。

しかし、例外的な存在である別線往復乗車券においては、往路と復路の運賃額が異なります。以下の区間が、別線往復乗車券が成立する典型例です。

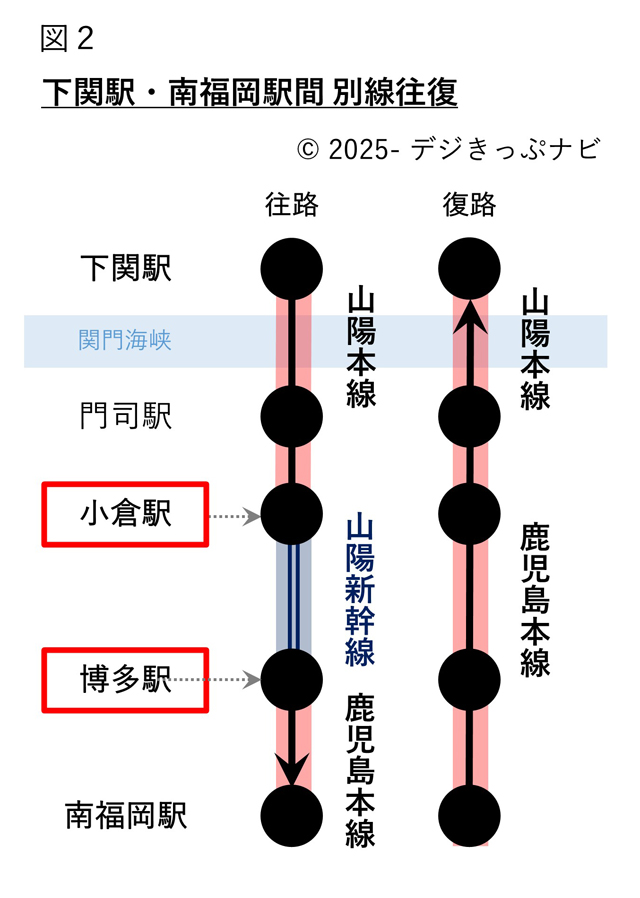

【下関駅・南福岡駅間別線往復】

ゆき:下関駅(山陽・鹿児島線)小倉駅(新幹線)博多駅(鹿児島線)南福岡駅

かえり:南福岡駅(鹿児島線・山陽)下関駅

往復乗車券でありながら、往路の運賃が大人1,640円、復路の運賃が大人1,930円となり、発売額が大人3,570円です(往復乗車券の発売額を20で割って整数にならないことは通常あり得ません)。

このように、往路と復路では運賃額が異なるため、本来は往復乗車券として発売できません。

しかし、この区間には新下関駅・博多駅間が含まれているため、例外的に別線往復乗車券としての発売が可能なわけです。

新下関駅・博多駅間における運賃規則の詳細について、以下の記事にまとめてあります。基準額や加算額の適用に関する詳細を確認したい方は、ぜひご一読ください。

一体、このような特殊な往復乗車券を発売できるのはなぜでしょうか。別線往復乗車券を発売できる根拠やメリットを探りましょう!

別線往復乗車券を発売できる根拠・メリット・特長

ここでは、往復乗車券の発売条件や関連する条文をおさらいし、別線往復乗車券を発売できる根拠や別線往復乗車券ならではのメリット・特長をご説明します。

別線往復乗車券に関連する規則

往復乗車券を発売するには、発駅・着駅間における往路と復路の経路が全く同じでなければなりません。この発売条件は、旅客営業規則第26条第2号に定められています。

第26条(普通乗車券の発売)

旅客が、列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、片道乗車券、往復乗車券又は連続乗車券を発売する。

(2)往復乗車券

往路又は復路とも片道乗車券を発売できる区間であつて、往路と復路の区間及び経路が同じ区間を往復1回乗車(以下「往復乗車」という。)する場合に発売する。

新幹線と在来線が並行する区間については、同線と扱うのが原則です。新幹線の開業後に中間駅が開業したことにより、結果的に新在別線となるケースが生じます。

しかし、新下関駅・博多駅間に関しては、他の区間とは性質が異なります。

前述した通り、この区間においては新幹線(JR西日本)と在来線(JR西日本・九州)の運営会社が別々です。

2社の運賃水準には差があるために新幹線と在来線を別線扱いし、乗車券の売り分けが行われています。また、この区間では選択乗車特例は設けられていません。

発駅と着駅が同じであるにもかかわらず、営業上の都合によって往復乗車券を購入できないのは、ユーザーにとって不利益です。そこで、この区間に限り例外規定を定め、往復乗車券を購入できるように救済措置が講じられています。

ただし、往路と復路の経路が異なる場合であつても、その異なる経路が第 16 条の3に掲げる左欄及び 右欄の経路相互である場合は往復乗車券を発売する。

第16条の3(新幹線と新幹線以外の線区の取扱いの特例)

次の左欄に掲げる線区と当該右欄に掲げる線区に関し、第 26 条第1号ただし書、第2号ただし書及び第3号にそれぞれ規定する普通乗車券の発売、第 68 条第4項に規定する旅客運賃計算上の営業キロ等の計算方並びに第 242 条第2項に規定する区間変更の取扱いにおける旅客運賃・料金の通算方又は打切方については、前条第1項の規定を準用する。

(左欄)山陽本線中新下関・門司間及び鹿児島本線中門司・博多間

(右欄)山陽本線(新幹線)中新下関・小倉間及び鹿児島本線(新幹線)中小倉・博多間

この但し書きにより、乗車区間に新幹線もしくは在来線の新下関駅・博多駅間を含む場合に往復乗車券の発売が可能となっているわけです。

別線往復乗車券のメリット

別線往復乗車券には、片道乗車券では得られないメリットがあります。いずれもユーザーにとって有利であるため、そのメリットを見逃すわけにはいきません。

- 往復割引が適用されること

- 1枚のきっぷとして発売されること(割引証の枚数・払戻手数料)

往復割引の適用

ユーザー目線では、別線往復乗車券を購入すれば片道の営業キロが601km以上となる場合に「往復割引」を受けられます(旅客営業規則第32条・第94条)。山陽新幹線に乗車し、新大阪駅以遠と博多駅以遠を往復するケースが該当し、意外に多くのユーザーがこの割引を利用しているはずです。

往復割引の適用条件は、当然のことながら往復乗車券として発売されることです。そのため、別線扱いであっても往復乗車券として発売しなければなりません。そこで、技術的に用いられるのが、別線往復乗車券です。

往路・復路とも運賃が1割引になるため、別線往復乗車券としての発売が欠かせません。

1枚のきっぷとしての発売

また、別線往復乗車券を含む往復乗車券は、1枚のきっぷとして発売されます。学割証が1枚で済み、払戻手数料も1件分の220円で済みます。

旅行開始後の乗車変更においては往復割引が仇となることもあり得ますが、その件数は僅少で、大きな問題に発展することはないでしょう。

連続乗車券と効力が同一

実は、別線往復乗車券の効力は、連続乗車券とまったく同じです。乗車券の有効期間や途中下車の可否、乗車券の金額といった諸条件は、連続乗車券と別線往復乗車券では差がありません。

別線往復乗車券の必要性は、まさに往復割引の適用に他なりません。発売する側の目線でも、発売条件がより良い別線往復乗車券の発売を勧める合理性が十分にあるでしょう。

往復乗車券および連続乗車券のメリットに関して、詳細を以下の各記事にまとめてあります。ぜひご一読ください。

別線往復乗車券の概要や必要性を理解できたところで、きっぷの発行方法や実際のきっぷを見ていきましょう!

マルス端末の別線往復乗車券発行メニュー

別線往復乗車券については、駅窓口等に設置されている係員操作型マルス端末で発売操作を行います。

一方、JR各社のネット予約サービスや指定席券売機では別線往復乗車券用の操作画面がないため、ユーザーが自ら操作する手段はありません。そのため、窓口で駅員に発行を依頼する必要があります。

マルス端末上で別線往復乗車券メニューを開くと、以下の入力項目が表示されます。

- 発駅および着駅

- 乗車日

- 人数(大人・小児)

- 経由(往路)

- 経由(復路)

通常の乗車券メニューに表示される券種別の項目は、別線往復乗車券メニューでは当然ながら表示されません。

往路と復路の各経路を入力するには、経路自動案内で表示された経路を選択してもよいし、自ら経路入力を行ってもよいです。往路・復路のいずれかに新幹線経由の経路を入力し、他方には在来線経由の経路を入力します。

必要事項の入力が完了した後で[発信]を押し「YES」回答が出たら、発券成功です。

別線往復乗車券を購入する際には、往路と復路で異なる経路を組んでメモを作成し、駅窓口では別線往復乗車券として発売してほしい旨を伝えるとよいでしょう。

別線往復乗車券の様式・発券実例

往路と復路で経路が異なる別線往復乗車券の様式を、発券実例を通じて見ていきましょう。

別線往復乗車券は2券片で一組であり、見た目は普通の往復乗車券と同じです。しかし、通常の往復乗車券と異なり、記載内容が特異です。

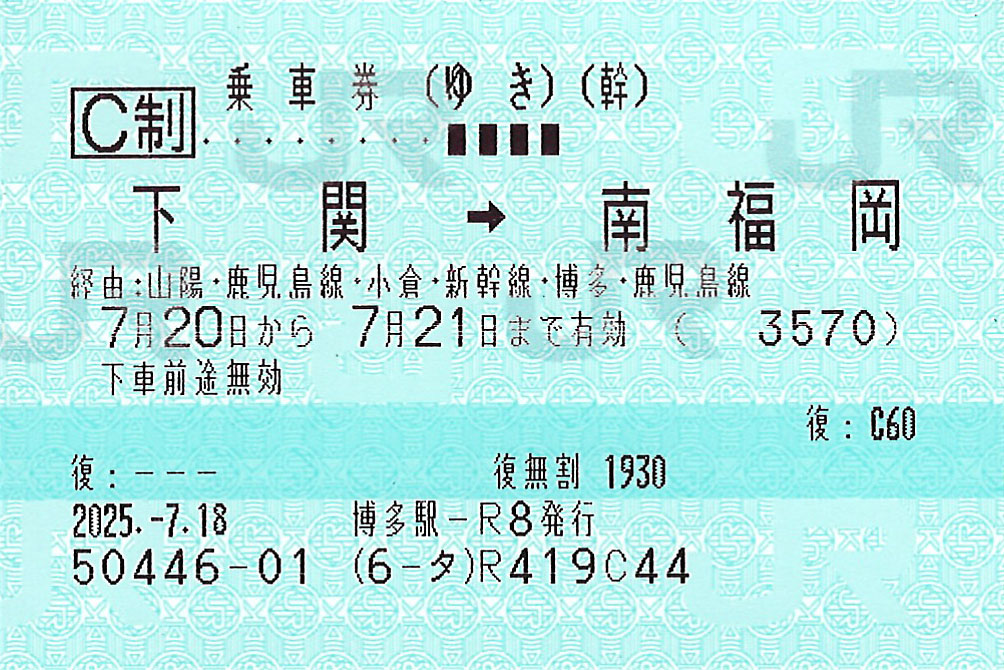

実例1:下関駅・南福岡駅間【別線往復】

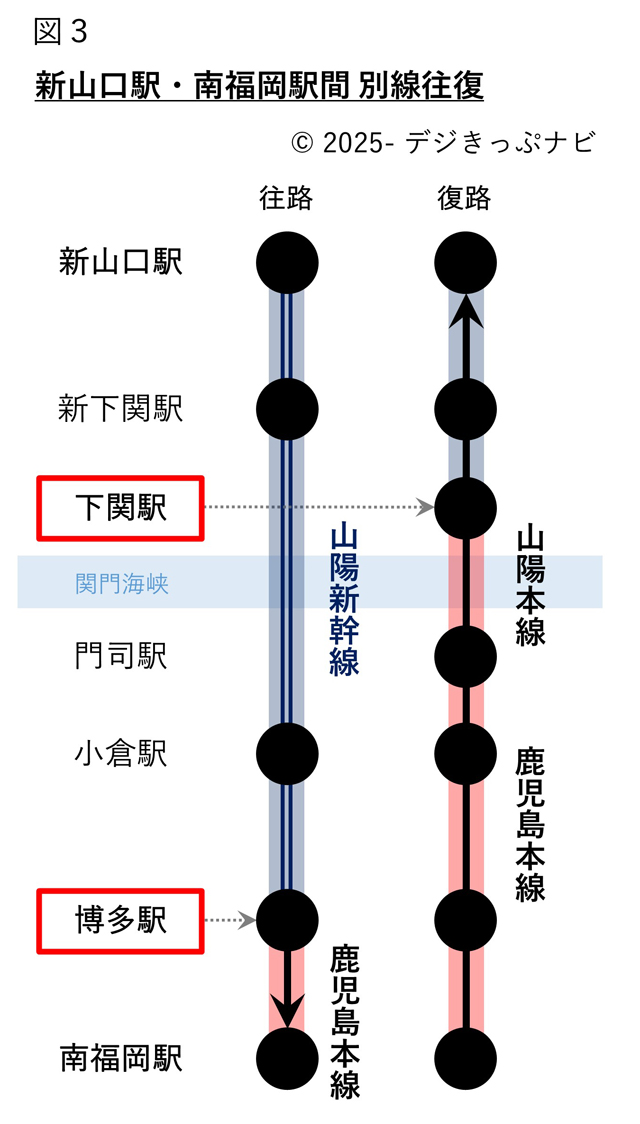

下関駅・南福岡駅間の別線往復乗車券の発券実例です。全体の経路中、往路には新幹線乗車区間が含まれ、復路は全区間在来線です。

往路に関しては境界駅が経路中2か所含まれますが(小倉駅・博多駅)、別線往復乗車券の経路とすることが可能です。

ゆき<幹>:

下関駅(山陽)門司駅(鹿児島線)小倉駅(新幹線)博多駅(鹿児島線)南福岡駅

営業キロ85.7km(九18.5km)基準額1,520円+加算額120円=運賃額1,640円

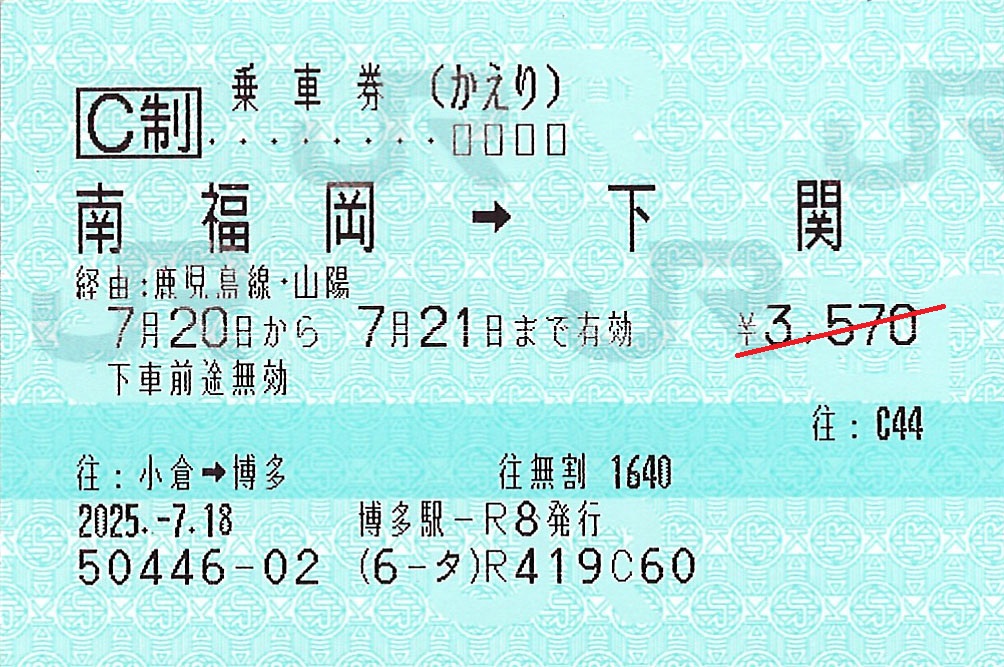

かえり:

南福岡駅(鹿児島線)門司駅(山陽)下関駅

営業キロ85.7km 運賃額1,930円(九州)

この経路をもとに別線往復乗車券を発券すると、以下のようになります。

【ゆき】

往片には新下関駅・博多駅間における新幹線経由を意味する■■■■が表示され、金額欄には往片と復片の合計額3,570円がかっこ書きで記載されています。

発行日のすぐ上に記載されているのは、復片に関する情報です。復片の新幹線乗車区間と復片の金額が表示されており、旅行開始後に乗車変更や払いもどしが発生した場合の手掛かりとなります。

【かえり】

復片には全区間在来線であることを示す□□□□が表示されており、金額欄には往片と復片の合計額3,570円が記載されています。復片に記載された発行額は、かっこ書きではありません。

往片と同様、復片にも往片に関する情報が見られます。

全区間の営業キロが100km以下であるため、往片・復片とも下車前途無効です(途中下車不可)。

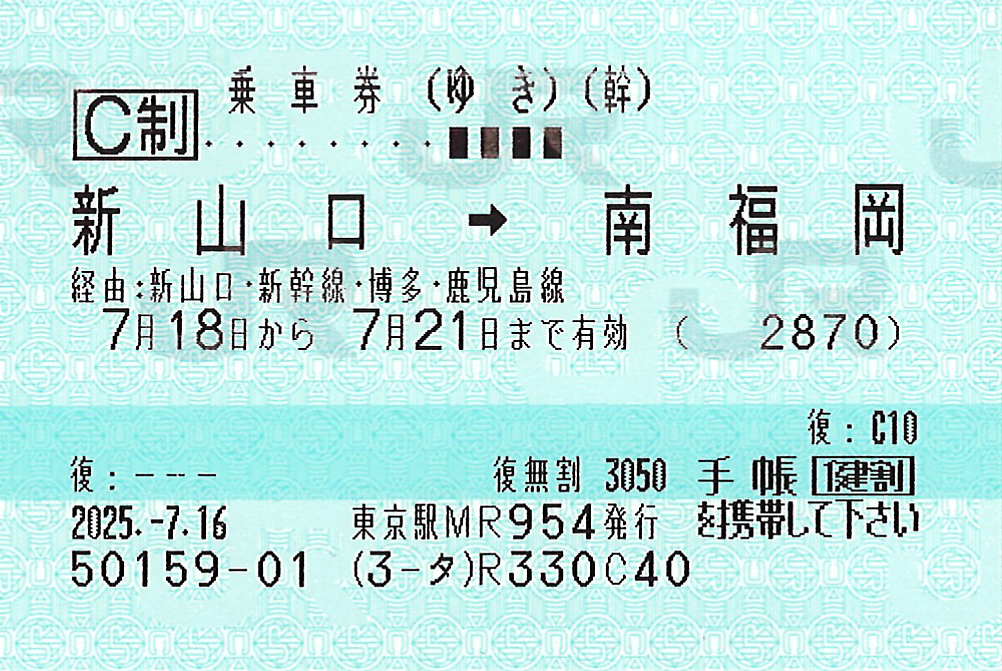

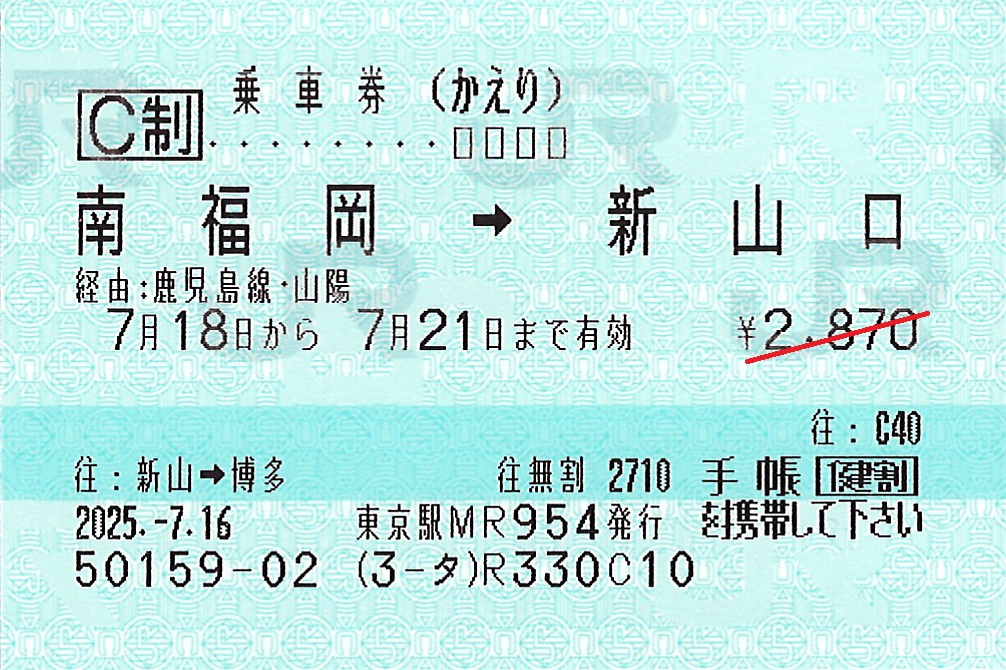

実例2:新山口駅・南福岡駅間【別線往復】

新山口駅・南福岡駅間の別線往復乗車券の発券実例です。全体の経路中、往路には新幹線乗車区間が含まれ、復路は全区間在来線です。

往路・復路とも境界駅が1か所づつであるため、経路は比較的シンプルと言えるでしょう。

ゆき<幹>:

新山口駅(新幹線)博多駅(鹿児島線)南福岡駅

営業キロ154.6km(九6.7km)基準額2,640円+加算額70円=運賃額2,710円

かえり:

南福岡駅(鹿児島線)門司駅(山陽)下関駅(山陽)新山口駅

営業キロ154.6km(九85.7km)基準額2,640円+加算額410円=運賃額3,050円

この経路をもとに別線往復乗車券を発券すると、以下のようになります。

【ゆき】

往片には新下関駅・博多駅間における新幹線経由を意味する■■■■が表示され、金額欄に表示される往片と復片の合計額は、本来は5,760円となります(本例は割引適用のため2,870円です)。

発行日のすぐ上に記載されているのは、復片に関する情報です。復片の新幹線乗車区間と復片の金額が表示されており、旅行開始後に乗車変更や払いもどしが発生した場合の手掛かりとなります。

【かえり】

復片には全区間在来線であることを示す□□□□が表示されており、金額欄に表示される往片と復片の合計額は、本来は5,760円です(本例は割引適用のため2,870円)。復片に記載された発行額は、かっこ書きではありません。

往片と同様、復片にも往片に関する情報が見られます。

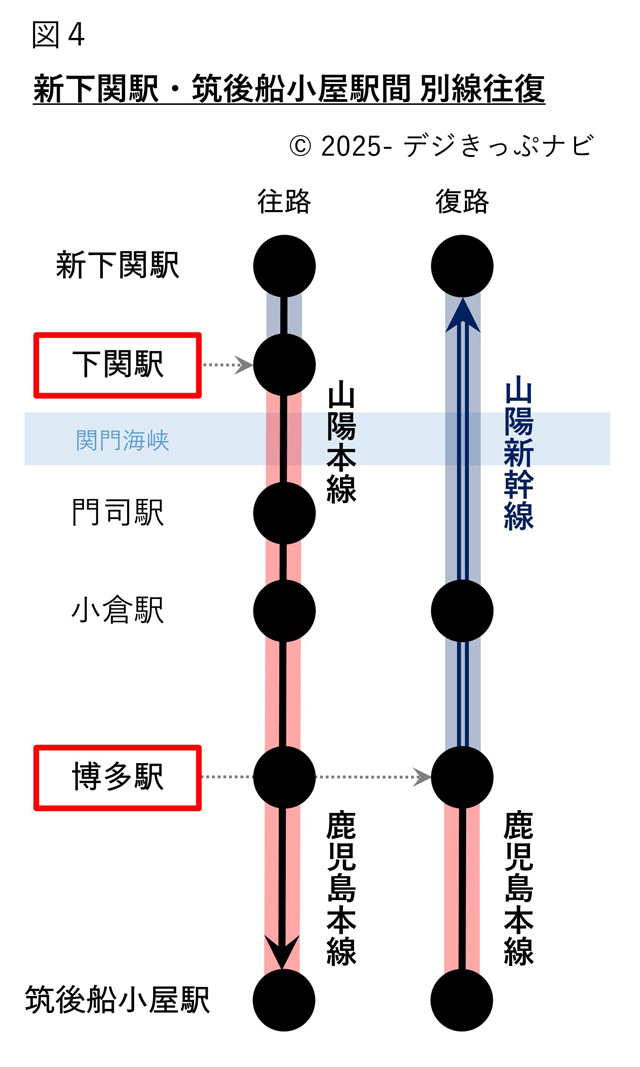

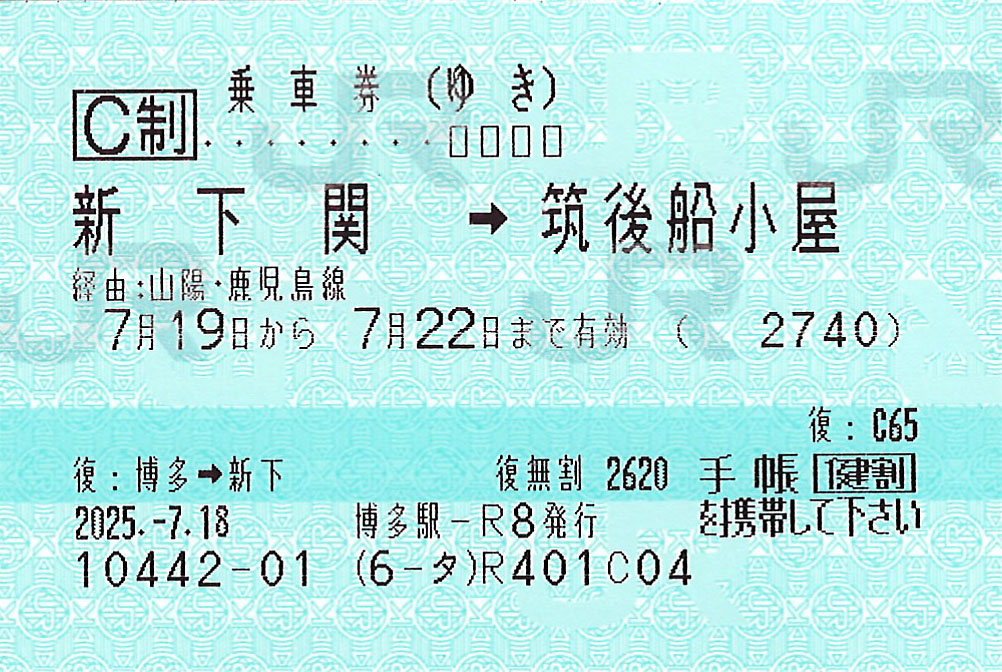

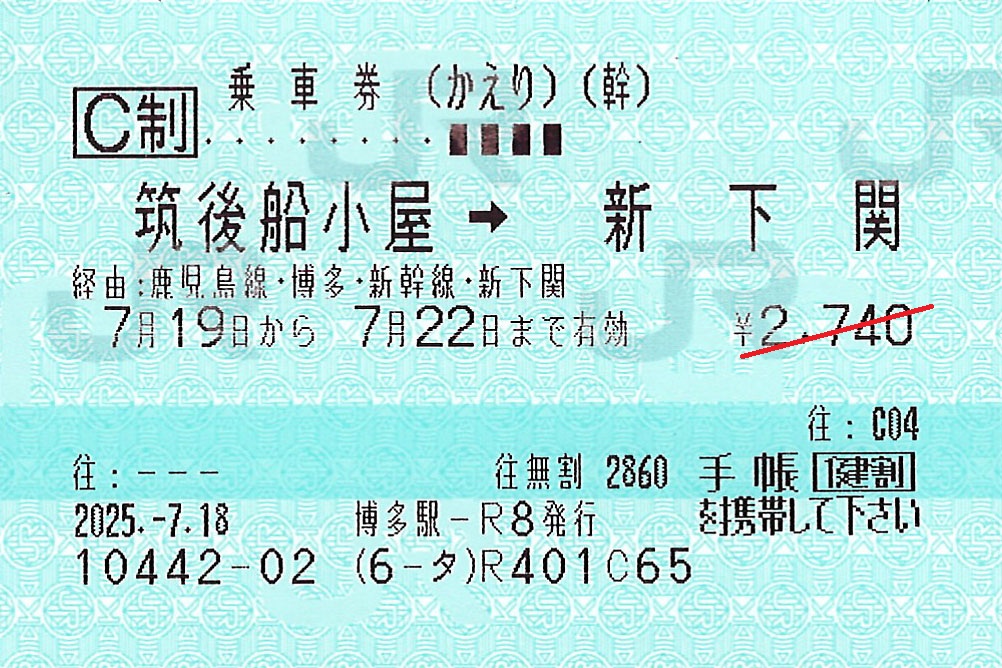

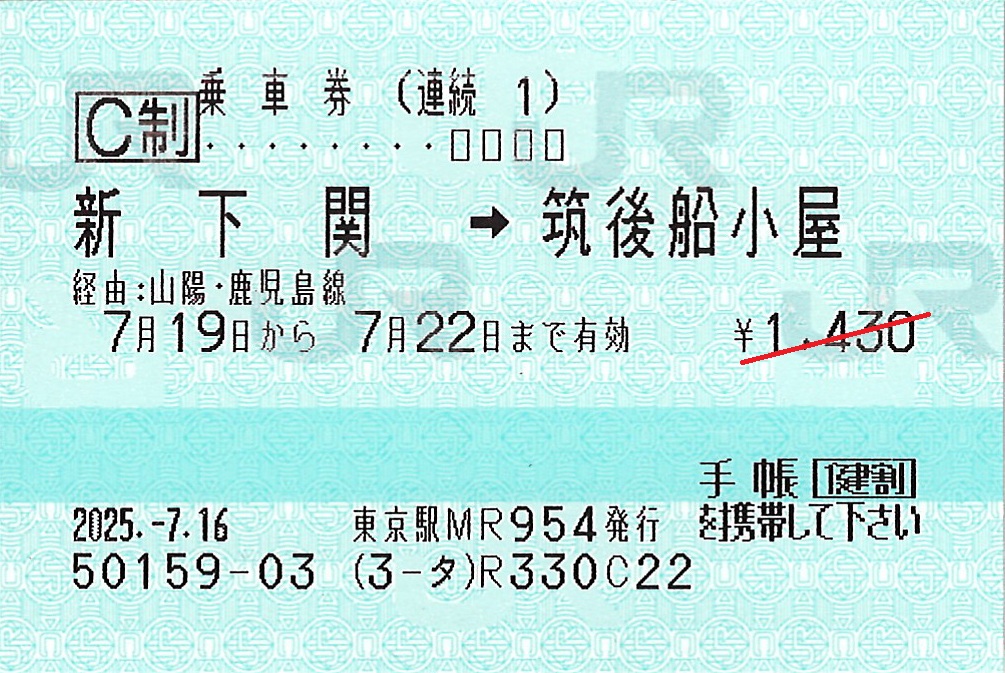

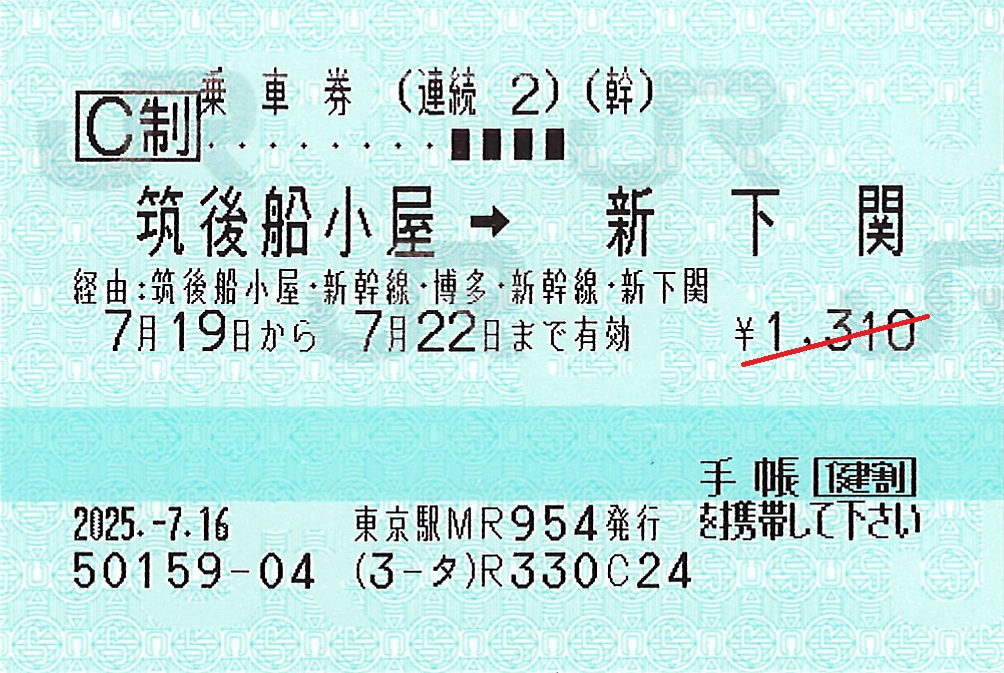

実例3:新下関駅・筑後船小屋駅間【別線往復・連続】

新下関駅・筑後船小屋駅間の別線往復乗車券および連続乗車券の発券実例です。全体の経路中、往路は全区間在来線で、復路には新幹線乗車区間が含まれます。

往路・復路とも境界駅が1か所づつですが、博多駅・筑後船小屋駅間を九州新幹線経由とするか在来線経由とするかで、マルスの挙動が変わりました。

ゆき:

新下関駅(山陽)下関駅(山陽)門司駅(鹿児島線)筑後船小屋駅

営業キロ137.7km(九130.5km)基準額2,310円+加算額550円=運賃額2,860円

かえり<幹>:

筑後船小屋駅(鹿児島線)博多駅(新幹線)新下関駅

営業キロ137.7km(九51.5km)基準額2,310円+加算額310円=運賃額2,620円

別線往復乗車券

この経路をもとに別線往復乗車券を発券すると、以下のようになります。復路の筑後船小屋駅・博多駅間を在来線経由としました。

【ゆき】

往片には全区間在来線であることを示す□□□□が表示されており、金額欄に表示される往片と復片の合計額は、本来は5,480円となります(本例は割引適用のため2,740円です)。

発行日のすぐ上に記載されているのは、復片に関する情報です。復片の新幹線乗車区間と復片の金額が表示されており、旅行開始後に乗車変更や払いもどしが発生した場合の手掛かりになります。

【かえり】

復片には新下関駅・博多駅間における新幹線経由を意味する■■■■が表示されており、金額欄に表示される往片と復片の合計額は、本来は5,480円となります(本例は割引適用のため2,740円)。復片に記載された発行額は、かっこ書きではありません。

往片と同様、復片にも往片に関する情報が見られます。

連続乗車券

復路の筑後船小屋駅・博多駅間を九州新幹線経由とすると、なぜかマルスの回答が再考となり、別線往復乗車券として発券できませんでした。正しい経路としてマルスに認識されなかったため、やむなく連続乗車券として購入しました(補正禁止操作を行うと発行可能だったかもしれません)。

【第1券片】

往片に相当する第1券片には、全区間在来線であることを示す□□□□が表示されています。発行額は、2,860円です(本例は割引適用のため1,430円)。

【第2券片】

復片に相当する第2券片には、新下関駅・博多駅間における新幹線経由を意味する■■■■が表示されています。発行額は、2,620円です(本例は割引適用のため1,310円)。

別線往復乗車券と連続乗車券の比較

別線往復乗車券と連続乗車券を比較すると、発売金額・有効期間とも全く同じで、きっぷの効力には一切差がないことがお分かりではないでしょうか。

往復割引が伴わない場合には別線往復乗車券とする必然性はなく、連続乗車券として発行しても問題ありません。

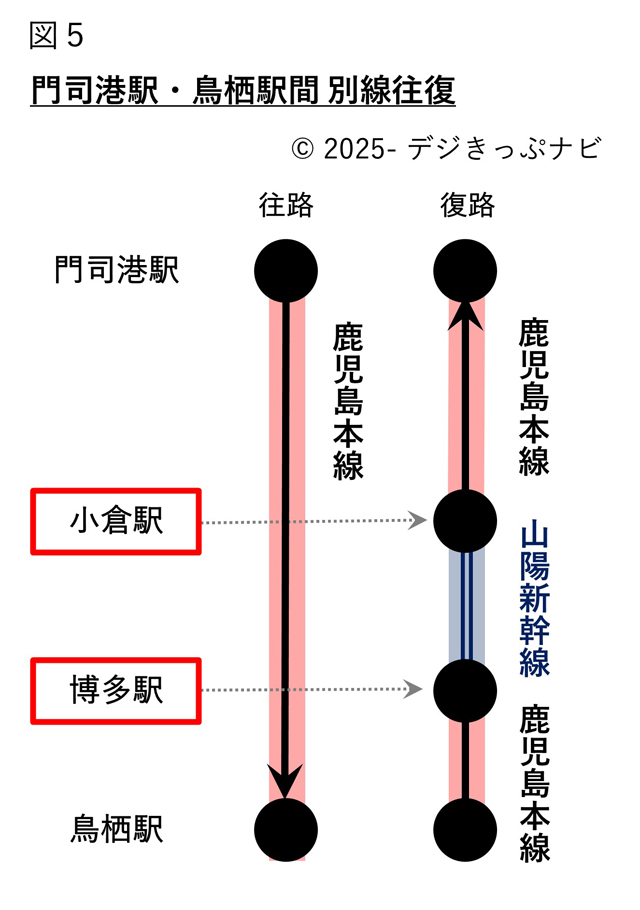

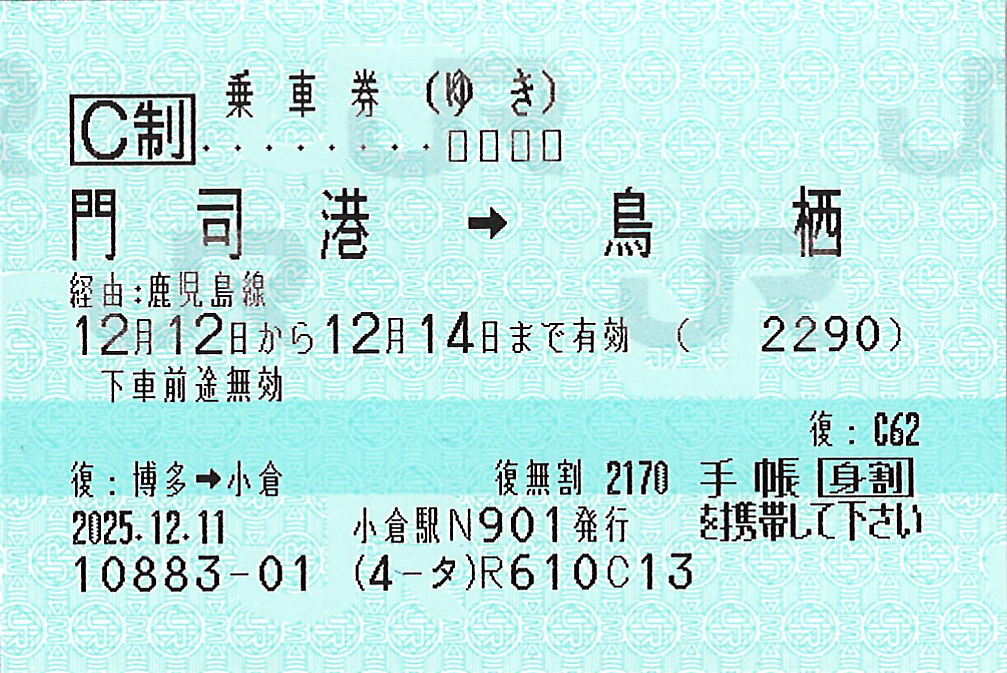

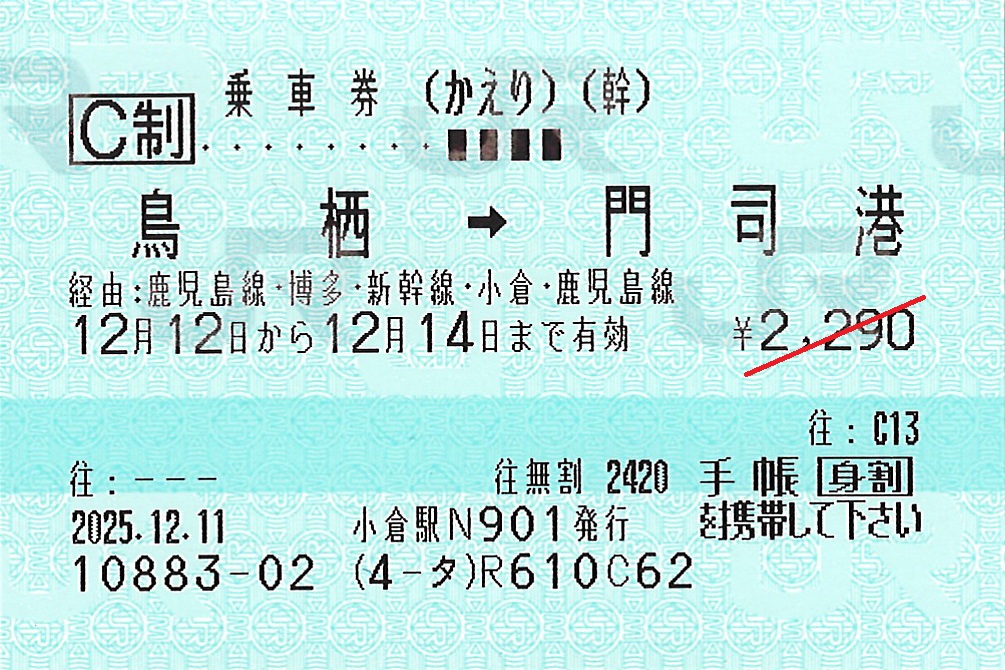

実例4:門司港駅・鳥栖駅間【別線往復】

門司港駅・鳥栖駅間の別線往復乗車券の発券実例です。全体の経路中、往路は全区間在来線で、復路には新幹線乗車区間が含まれます。往復乗車券でありながら、きっぷの有効期間が奇数日というまれなケースです。

ゆきの経路が福岡近郊区間で完結するため、営業キロが100kmを超えても有効期間が1日間です。そのため、往片と復片をあわせた有効期間は3日間となり、往復乗車券の原則である偶数とはなりません。

ゆき:

門司港駅(鹿児島線)鳥栖駅【福岡近郊区間完結】

営業キロ106.8km 運賃額2,420円(九州)

かえり<幹>:

鳥栖駅(鹿児島線)博多駅(新幹線)小倉駅(鹿児島線)門司港駅

営業キロ106.8km(九35.6km)基準額1,980円+加算額190円=運賃額2,170円

この経路をもとに別線往復乗車券を発券すると、以下のようになります。

【ゆき】

往片には全区間在来線であることを示す□□□□が表示され、金額欄に表示される往片と復片の合計額は、本来は4,590円となります(本例は割引適用のため2,290円です)。

発行日のすぐ上に記載されているのは、復片に関する情報です。復片の新幹線乗車区間と復片の金額が表示されており、旅行開始後に乗車変更や払いもどしが発生した場合の手掛かりとなります。

【かえり】

復片には博多駅・小倉駅間における新幹線経由を意味する■■■■が表示されており、金額欄に表示される往片と復片の合計額は、本来は4,590円です(本例は割引適用のため2,290円)。復片に記載された発行額は、かっこ書きではありません。

往片と同様、復片にも往片に関する情報が見られます。

まとめ ~往復割引の適用に欠かせない別線往復乗車券~

乗車区間に新下関駅・博多駅間を含む場合、往路と復路の経路・運賃額が異なる場合であっても、例外的に往復乗車券が発売されています。往復乗車券でありながら特殊で、発券方法も独特なため、業務上「別線往復乗車券」として区別されています。

新下関駅・博多駅間において、新幹線と在来線は完全に別線扱いです。経路による乗車券の売り分けが行われており、さらに選択乗車特例も適用されないため、乗車経路に応じた乗車券を用意しなければなりません。

別線往復乗車券は2券片で一組という点で、連続乗車券と共通しています。両者ともきっぷの効力にはほぼ差がありませんが、唯一の違いは往復割引を適用できるか否かという点に尽きます。

別線往復乗車券の存在意義は、新下関駅・博多駅間の別線扱い区間を通り、片道の営業キロが601km以上となる経路において、往復割引を適用する場合に不可欠である点です。

別線往復乗車券を購入できるのは、駅窓口に限定されます。駅員が操作するマルス端末では、別線往復乗車券を発行するための方法が一般の乗車券とは異なるため、購入する際に別線往復乗車券を希望する旨を伝えましょう。

往復乗車券および連続乗車券の終売に伴い、別線往復乗車券の発売も2026年3月13日をもって終了します。

この記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました!

参考資料

● 旅客鉄道株式会社 旅客営業規則

当記事の改訂履歴

2025年12月19日:初稿 最新修正

2025年10月16日:当サイト初稿

コメント