広島県内には、山間部を通る山陽本線と瀬戸内海沿いを通る呉線に加え、山陽新幹線が走っています。地理的な条件によって、これらの路線の位置関係はとても複雑です。

そのため、これらの路線が分岐する三原駅(広島県三原市)から広島駅(広島市南区)に至る区間には、運賃計算上の特例がいくつも存在します。

その中でも特に重要なのが、海田市駅・広島駅間にかかる「区間外乗車」の取り扱いです。山陽本線安芸中野駅(広島市安芸区)方面から海田市駅(広島県海田町)を通過する列車で広島駅まで乗車し、折り返して呉線矢野駅(広島市安芸区)方面に向かう場合に、区間外乗車が認められます。

しかし、話はそう単純ではありません。山陽新幹線三原駅・広島駅間が「新在別線」の経路であるにもかかわらず、新在同線であるとみなして区間外乗車が認められるのです。結果的に、乗車経路によっては非常に特殊な乗車券が見られることになります。

海田市駅・広島駅間を経由し、かつ向洋駅・広島駅間で途中下車する場合に限り、特別補充券で発券を行う特殊な状況が生じます。将来的にマルスの改修が行われ、端末で発券できる可能性があることに留意してください。

この記事では、海田市駅・広島駅間にかかる区間外乗車の特例(旅客営業規則第160条の5)について詳しくご説明します。その上で、広島駅で途中下車するためにこの特例を不適用とする普通片道乗車券をお見せします。

新在別線特例および区間外乗車特例を応用したきっぷに関する実務者向けの難解な内容を、きっぷのルールを習得中の初心者にも理解できるよう、丁寧に解説したつもりです。しかし、なお難解かもしれない点をお含みおきください。

- 規則第160条の5の区間外乗車特例は強行規定ではなく、不適用を選択できること

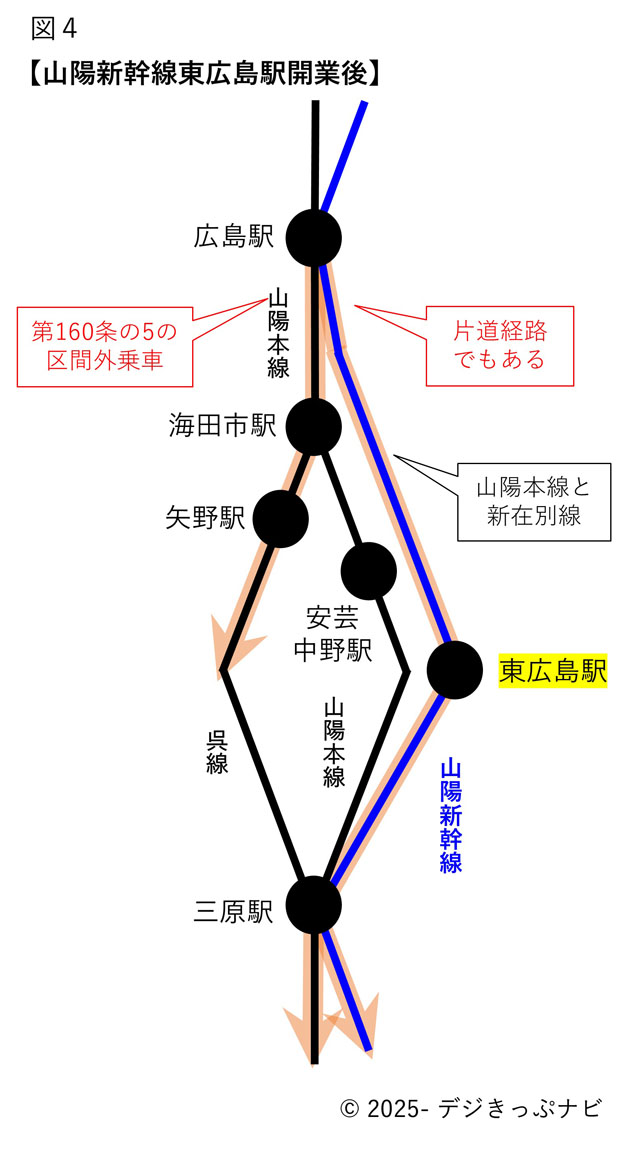

- 東広島駅の開業によって規則第160条の5の区間外乗車特例が必要になったこと

- 規則第160条の5の特例については、運賃計算の結果によって適否を判断すること

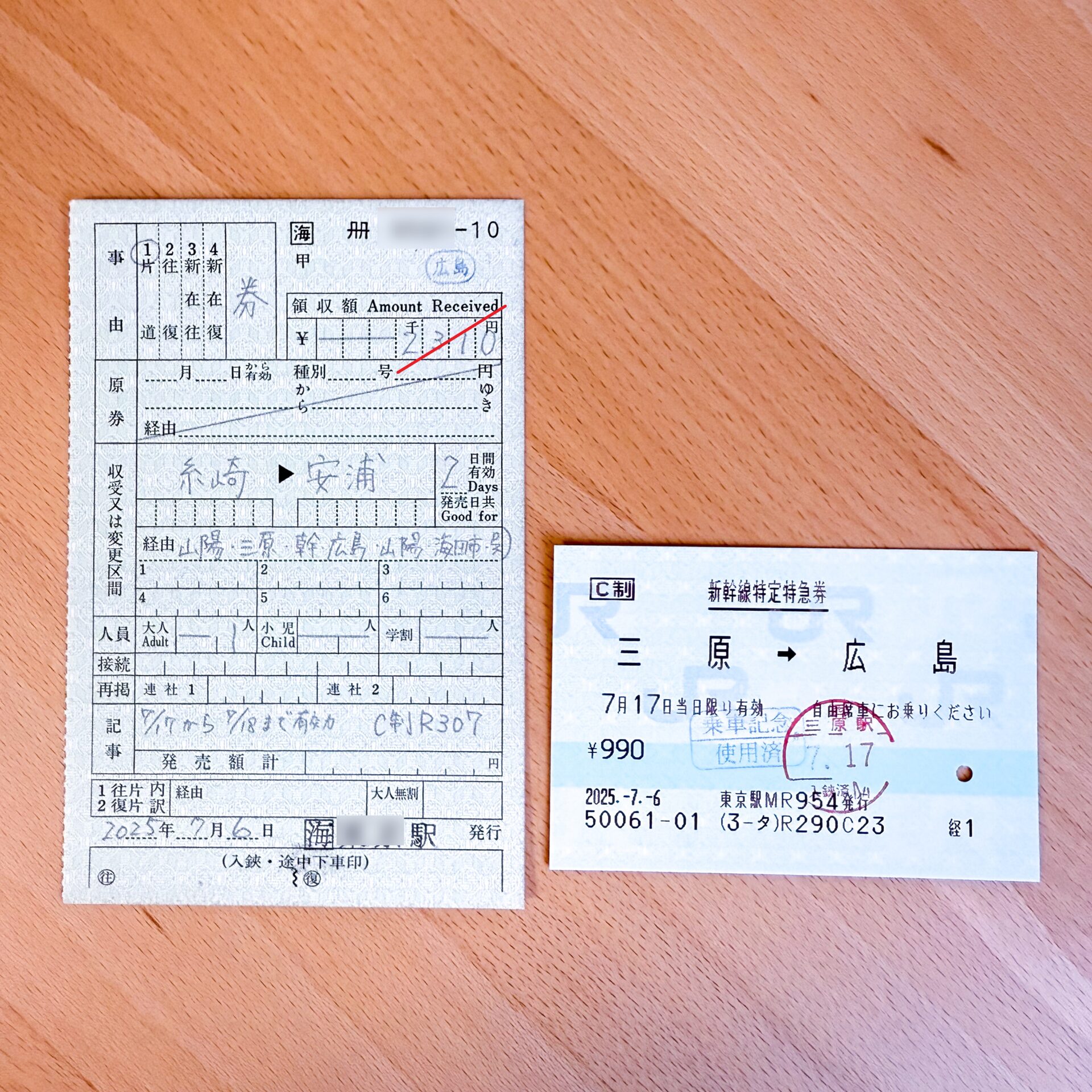

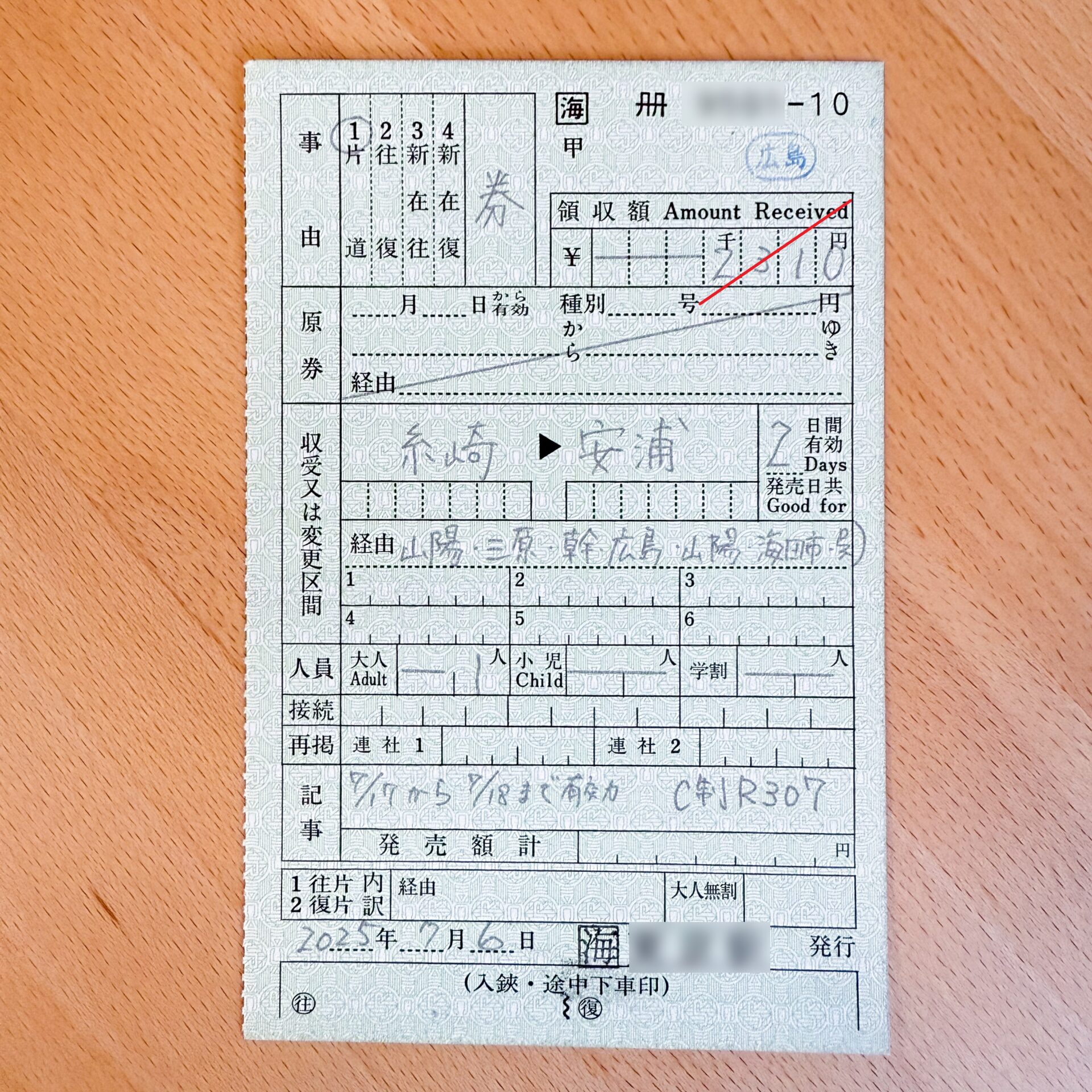

広島駅で途中下車するよう規則第160条の5を不適用としたきっぷ

関係する規定や運賃計算についてまだご説明していませんが、先に旅客営業規則第160条の5の規定を不適用としたきっぷをご紹介したいと思います。

これは、糸崎駅(広島県三原市)から東広島駅(広島県東広島市)を経由し、広島駅で途中下車してから呉線安浦駅(広島県呉市)に向かうための普通片道乗車券および新幹線特定(自由席)特急券です。

[糸崎駅(山陽本線)三原駅(山陽新幹線)広島駅(山陽本線)海田市駅(呉線)安浦駅]

単なる普通片道乗車券に過ぎませんが、特別補充券を用いて発券されていることに不審を抱くのではないでしょうか。このきっぷをめぐっては、マルス端末から発券できない何かしらの事情があるのではないかと誰でも思うはずです。

これから、このきっぷがどうして成立するのか、順を追ってご説明します!

海田市駅・広島駅間に区間外乗車特例が誕生した経緯

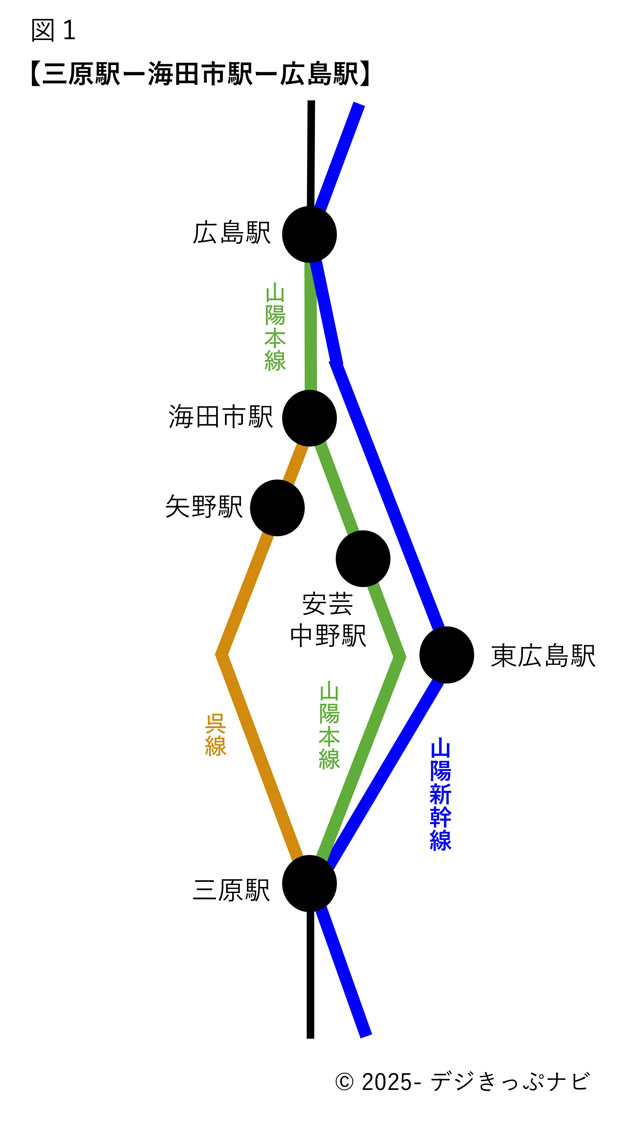

特殊な区間外乗車特例の舞台となるのが、三原駅・広島駅間です。

海田市駅を通過する列車に乗車するために広島駅で列車を乗り継ぐ場合、広島駅で途中下車しなければ、折り返して乗車(複乗)する形となる海田市駅・広島駅間の営業キロを運賃計算から省きます。

三原駅・広島駅間を結ぶ3通りの経路

三原駅・広島駅間を結ぶ経路は、以下の3通りです。

- 三原駅(山陽新幹線)東広島駅(山陽新幹線)広島駅

- 三原駅(山陽本線)海田市駅(山陽本線)広島駅

- 三原駅(呉線)海田市駅(山陽本線)広島駅

東広島駅を経由する山陽新幹線「こだま」号は、71.4kmの区間を26分で結びます。

山あいの山陽本線を走る普通列車は、いわゆる「瀬野八」の区間を通過した後に安芸中野駅を通り、海田市駅で呉線と合流します。広島駅まで71.4kmの区間を、約1時間15分で結びます。

瀬戸内海沿いを走る呉線の普通列車は、海上自衛隊の一大拠点を擁する呉市の中心駅、呉駅を経由し、海田市駅で山陽本線に合流します。93.4kmの区間を約2時間30分で結びますが、三原駅・海田市駅間を呉線経由で乗車しても、山陽本線西条駅経由の営業キロを適用する運賃計算上の特例があります(規則第69条第1項第8号)。

これから、運賃計算上の特例が誕生した経緯を、順を追ってご説明します。

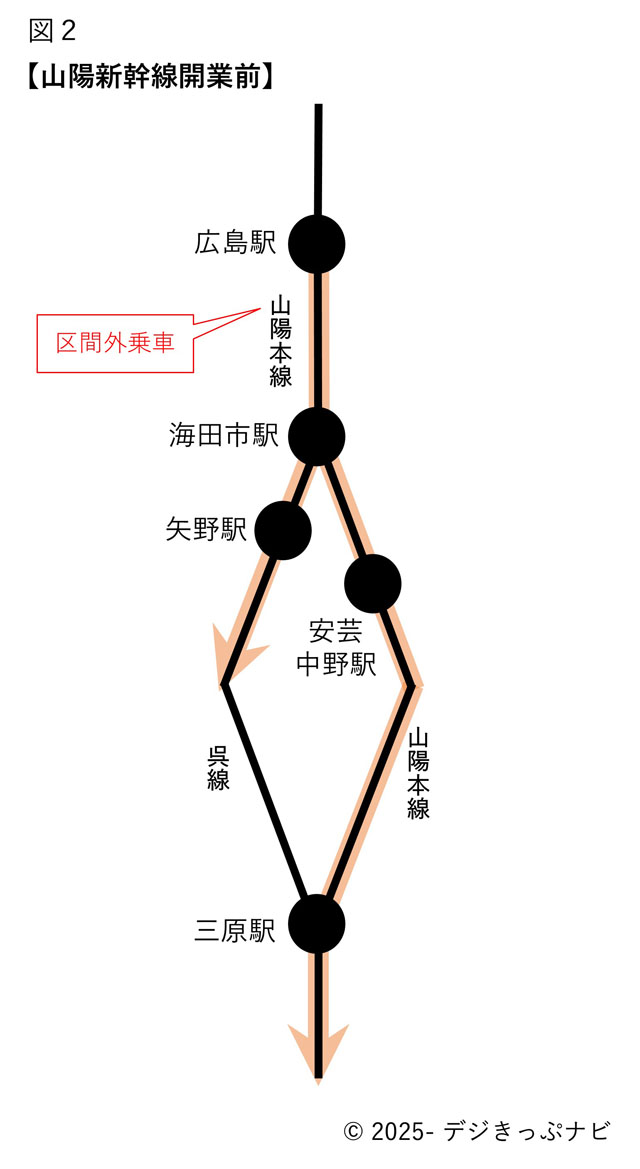

山陽本線と呉線が走った在来線時代(1975年3月以前)

山陽新幹線が開業するまでは、在来線の山陽本線と呉線が岡山駅方面と広島駅方面を結んでいました。

三原駅で山陽本線と呉線が分岐し、海田市駅で合流します。山陽新幹線が開業する以前の1968(昭和43)年10月ダイヤ改正の復刻版時刻表を見ると、海田市駅を通過する特急・急行列車が多数設定されていました。

長距離列車には山陽本線経由の列車と呉線経由の列車があり、運賃計算を単純化するために山陽本線経由で統一したのが、経路特定の特例(規則第69条)が生じた背景です。

また、海田市駅では列車の乗り継ぎを行えず、広島駅まで乗車する必要があったことが、分岐駅通過列車に対する区間外乗車特例(現在の規則第160条の4)を適用するに至った背景です。

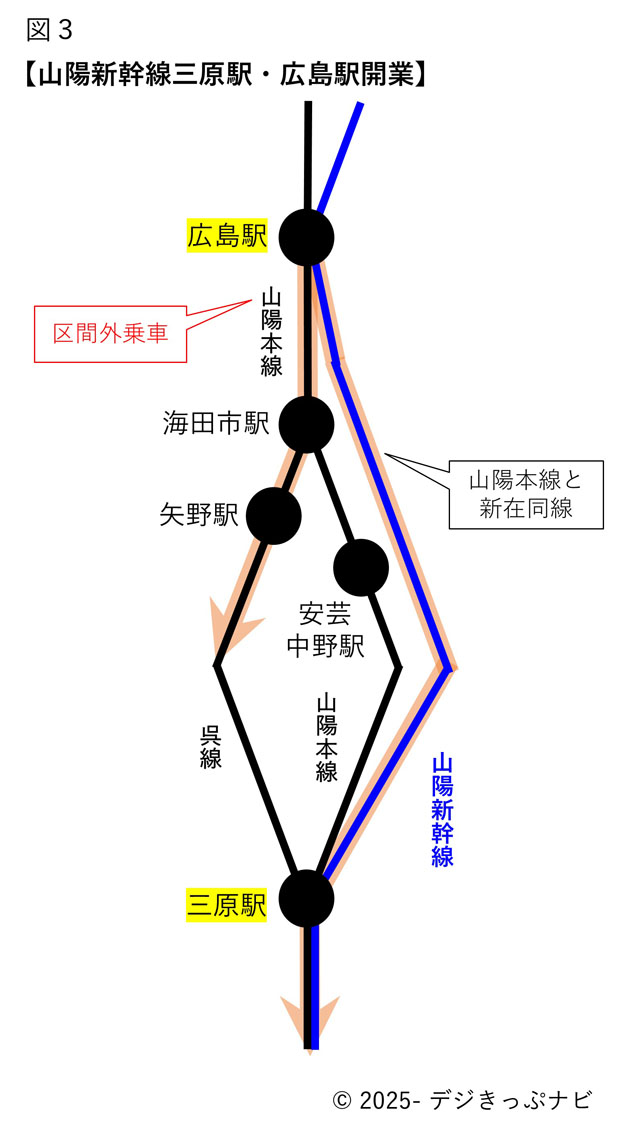

山陽新幹線三原駅・広島駅間の開業(1975年3月から1988年3月の期間)

1975年3月、山陽新幹線が全線にわたって開業しました。広島県内には福山駅、三原駅および広島駅が設置されました。

山陽新幹線三原駅・広島駅間は山陽本線に並行しており、在来線と新幹線を同一の線路として扱う「新在同線」とされました。山陽新幹線を走る列車が実際には海田市駅を通過しているわけではないものの、新在同線の取り扱いによって新幹線が海田市駅を通過する形になったわけです。

そのため、岡山駅方面から広島駅を経由して呉線矢野駅以遠の各駅に向かう場合、海田市駅・広島駅間が複乗になってしまいます。

山陽新幹線を分岐駅通過列車とみなし、海田市駅・広島駅間について運賃計算上の営業キロに含めずに区間外乗車を認めた形です。

山陽新幹線東広島駅の開業・新在別線化(1988年3月以降)

1988年3月に、三原駅と広島駅の中間に位置する東広島駅が開業しました。

三原駅・広島駅間に中間駅ができることによって、在来線とは別の経路となりました。ここで問題となるのが、広島駅で呉線矢野駅以遠に乗り継ぐ場合の運賃計算上の取り扱いです。

従来の運賃計算上の経路は[安芸中野駅以遠(山陽本線)海田市駅(呉線)矢野駅以遠]で、海田市駅・広島駅間を複乗するものでした。

しかし、新在別線化によって[糸崎駅方面の各駅(山陽新幹線)広島駅(山陽本線)海田市駅(呉線)矢野駅方面の各駅]という純粋な片道経路が成立してしまったのです。

このため、この片道経路と海田市駅・広島駅間の区間外乗車特例との整合が取れなくなってしまいました。これを調整するために誕生したのが、山陽新幹線三原駅・広島駅間と山陽本線の同区間を同線扱いとし、新幹線経由であっても海田市駅・広島駅間を区間外乗車特例を認める特例です。

つまり、広島駅・向洋駅間で途中下車しない限り、運賃計算経路を従来の[安芸中野駅以遠(山陽本線)海田市駅(呉線)矢野駅以遠]とできるわけです。岡山駅方面から広島駅で呉線矢野駅方面に乗り継ぐ際の営業キロがこの特例によって短くなることで、ユーザーにとって有利に働きます。

新在別線と区間外乗車の特例に関する条文を押さえる

「新在別線」および「区間外乗車」の特例についてそれぞれ触れましたが、ここで各特例の条文に当たってみましょう。

「分岐駅通過列車に対する区間外乗車」の特例(規則第160条の4)と「海田市駅・広島駅間にかかる区間外乗車」の特例(規則第160条の5)をしっかり区別するのが、理解を確かにする上でのポイントです。

新幹線と在来線の同線扱いと別線扱い(規則第16条の2)

新幹線は元々、在来線特急列車として在来線を走っていたため、新幹線開業後であっても実質的に同じ線路を走っていると言えます。これが、新幹線と在来線を同じ線路扱いする根拠です。

第16 条の2(東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)、東北本線(新幹 線)、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)、信越本線(新幹線)、 鹿児島本線 新幹線 及び長崎本線(新幹線) に対する取扱い)

次の各号の左欄に掲げる線区と当該右欄に掲げる線区とは、同一の線路としての取扱いをする。

(1) 【左欄】東海道本線及び山陽本線中神戸・新下関間【右欄】東海道本線(新幹線)及び山陽本線(新幹線)中新神戸・新下関間

山陽新幹線に関しては、新神戸駅・新下関駅間で同一線路の扱いです。

しかし、新幹線開業後、中間駅に新駅を開業するケースが相次ぎました。その新駅は在来線とは異なる場所にあるため、同一の線路とは言えなくなりました。そのため、当該区間に限って新幹線と在来線を別の線路として扱うようになりました。これが「新在別線」と呼ばれる特例です。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間内の駅(品川、小田原、三島、静岡、名古屋、米原、新大阪、西明石、福山、三原、広島、徳山、福島、仙台、一ノ関、北上、盛岡、熊谷、高崎、越後湯沢、長岡、新潟、博多、久留米、筑後船小屋及び熊本の各駅を除く。)を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、線路が異なるものとして旅客の取扱いをする。

(4) 新大阪・西明石間

(5) 福山・三原間

(6) 三原・広島間

(7) 広島・徳山間

山陽新幹線内では、三原駅・広島駅間の他、3区間が別線区間として指定されています。

新在別線に関する基本的なことに関して、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひご一読ください。

分岐駅通過列車に対する区間外乗車特例(規則第160条の4)

2線以上が分岐する駅を通過する列車がある場合、最寄りの停車駅まで乗車する必要があります。区間外乗車するのはユーザーの都合ではないため、その区間の運賃をユーザーの負担とすることは合理的ではありません。

そのため、分岐駅と停車駅の間が区間外であっても運賃を収受しないで乗車させる便宜的な取り扱いが、旅客営業規則第160条の4に規定されています。

第160条の4(分岐駅通過列車に対する区間外乗車の特例)

次に掲げる区間の左方の駅を通過する列車に乗車するため、同駅から分岐する線区にまたがる乗車券を所持する(次に掲げる区間の左方の駅を通過する列車からの乗継を含む。)旅客(定期乗車券を所持する旅客を除く。)が、同区間を乗車する場合は、当該区間のうち左方の駅以外の駅において途中で出場しない限り、乗車券面の区間外であつても乗車することができる。

海田市・広島間

元々は、JR各社の内規に当たる「旅客営業取扱基準規程」第149条で定められていました。この規定が2024年に旅客営業規則に移行され、ユーザーの目に触れるようになりました。

区間外乗車特例の全体像については、以下の記事をぜひご一読ください。

海田市駅・広島駅間にかかる区間外乗車特例(規則第160条の5)

旅客営業規則第160条の5には、三原駅・広島駅間に東広島駅が開業したことによって必要になった区間外乗車の取り扱いについて規定されています。実際は新在別線であっても、この区間に限っては新在同線とみなすという難解な規定です。

特例中の特例という存在であり、実務者であっても頭を悩ませるのではないでしょうか。

第160条の5(海田市・広島間に係る区間外乗車の特例)

矢野以遠(坂方面)の各駅と三原以遠(糸崎方面)の各駅相互間を乗車する旅客が、新幹線に乗車(広島・東広島間を除く。)する場合は、第16条の2第2項の規定にかかわらず、三原・広島間を同一の線路とみなして、広島・海田市間のうち海田市駅以外の駅において途中で出場しない限り、当該区間について乗車券面の区間外であつても乗車することができる。

この規定についても、従前は旅客営業取扱基準規程で定められていました。分岐駅通過列車に対する区間外乗車特例と同時に、旅客営業規則に移行されました。

規則第160条の5の区間外乗車特例は適用が強制されない

旅客営業規則に定められた規定の中には、適用が強制される強行規定と、そうではないものがあります。

その中でも、第160条の5として規定された海田市駅・広島駅間にかかる区間外乗車特例は、強行規定ではありません。そのため、海田市駅・広島駅間を運賃計算に含めたきっぷを購入するのも、海田市駅・広島駅間を運賃計算から省いたきっぷを持って同駅間を区間外乗車するのも、いずれも正しい選択です。

この規定を適用するか否かは、広島駅で新幹線と在来線を乗り継ぐ際に途中下車するか否かで判断するのが適切です(全経路の営業キロが101km以上あるのが前提)。

新幹線での長旅の疲れを癒すための休憩には、広島駅が適しています。そのため、広島駅では途中下車するケースも多いと考えられますが、乗車券の経路によっては問題が生じます。

規則第160条の5の区間外乗車特例を適用した普通乗車券には、広島駅が有効区間として含まれていません。そのため、広島駅で途中下車するには、海田市駅・広島駅間の往復運賃大人400円を別途支払わなければならないのです。

この特例を適用しなければ、乗車経路通りに運賃計算を行い、広島駅を有効区間に含んだ片道普通乗車券が成立します。広島駅で途中下車することは普通にありうるため、この特例の不適用は決して特別なことではありません。

海田市駅・広島駅間にかかる区間外乗車特例について十分理解できたところで、この特例の適否で生じる運賃計算の差を見ていきたいと思います!

広島駅での途中下車の有無によって分かれる運賃計算方

糸崎駅方面の各駅から山陽新幹線広島駅を経由し、呉線矢野駅方面の線内各駅に向かう場合の運賃計算は、広島駅で途中下車するか否か、規則第160条の5の区間外乗車特例を適用するかしないかによって異なります。

ここでは、山陽本線糸崎駅から山陽新幹線広島駅を経由し、呉線安浦駅に至る片道の実経路123.0kmの運賃計算方を詳しく見ていきましょう。

広島駅で途中下車しない場合(規則第160条の5適用)

三原駅・広島駅間の経路として山陽新幹線を指定し、全区間の運賃を検索すると、デフォルトで規則第160条の5の区間外乗車特例が適用されます。これは、広島駅で途中下車しないのが前提です。

運賃計算上の経路[糸崎駅(山陽本線)三原駅(山陽本線)海田市駅(呉線)安浦駅]営業キロ110.2km:1,980円

海田市駅・広島駅間の複乗分が運賃計算に含まれず、普通片道乗車券の運賃は大人1,980円となります。

なお、1,980円で発券された乗車券を持って乗車し、広島駅で途中下車する場合、海田市駅・広島駅間往復運賃400円が別途必要です(合計大人2,380円)。

広島駅で途中下車する場合(規則第160条の5不適用)

マルスでは広島駅で途中下車することが考慮されず、ネット予約サービスで運賃を検索すると、常に規則第160条の5を適用した状態で運賃を算出します。そのため、乗車経路通りに運賃を算出するには、手計算が必要です。

運賃計算上の経路[糸崎駅(山陽本線)三原駅(山陽新幹線)広島駅(山陽本線)海田市駅(呉線)安浦駅]営業キロ120.3km:2,310円

規則第160条の5の区間外乗車特例を適用すると自動的に運賃額が大人1,980円と算出されますが、適用しなければ基準額の運賃表通り大人2,310円となります。

規則第160条の5の特例を不適用とする希望は拒絶できない

このケースのように、海田市駅・広島駅間の往復運賃を合わせた総額よりも、通しの普通片道乗車券とした方が安価になることがあります。規則第160条の5の区間外乗車特例を不適用とする取り扱いは、ユーザーにとって有利だと言えるでしょう。

このようなケースが存在する以上、この特例を不適用とするのは合理的です。この区間外乗車特例を適用するように誘導し、複雑な手作業での発券業務を回避しようとすることは、決して許されません。

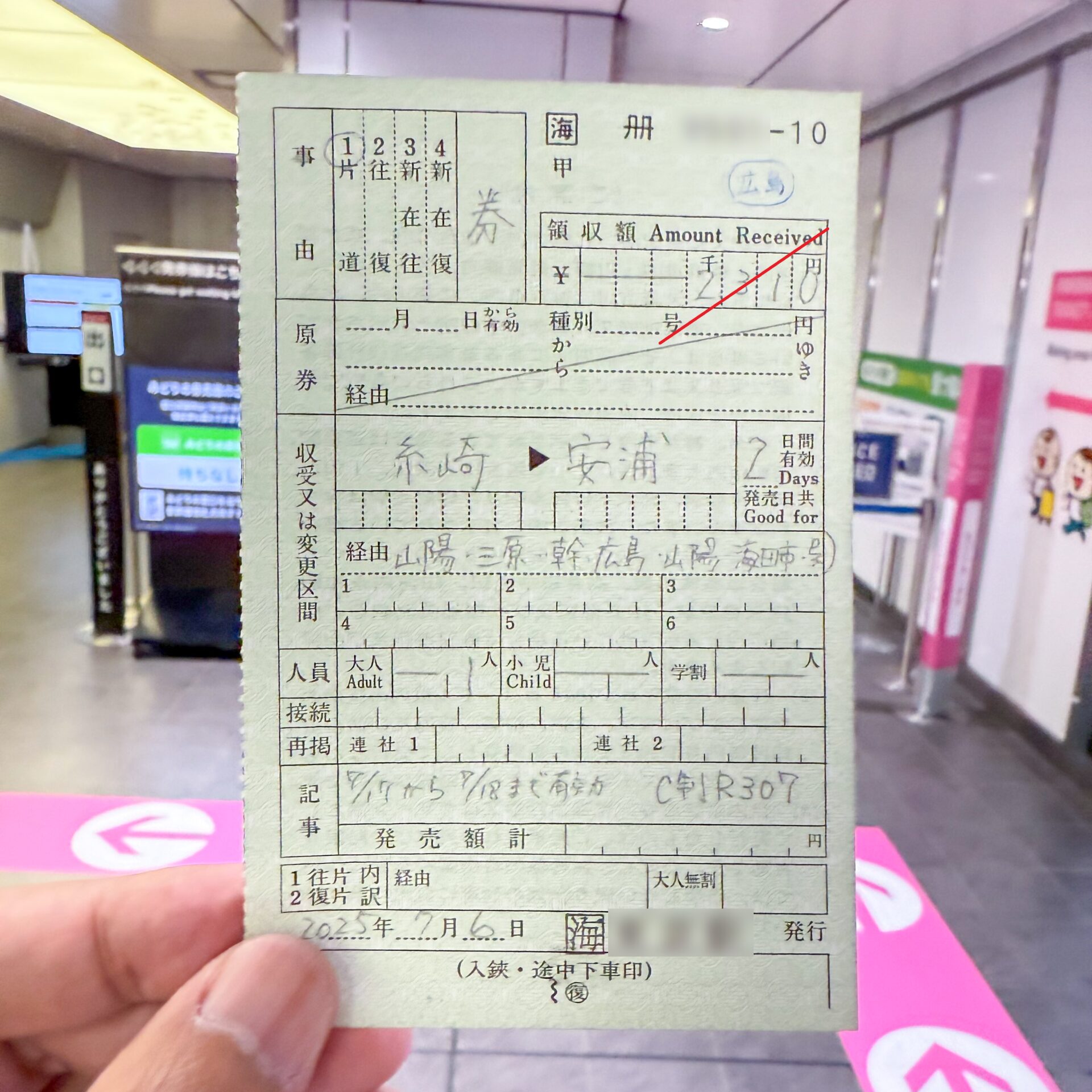

それでは、冒頭でご紹介した乗車券をもう一回見ましょう!

規則第160条の5の区間外乗車特例不適用の普通片道乗車券を再度眺める

山陽本線糸崎駅から山陽新幹線広島駅経由で呉線安浦駅に至る片道普通乗車券の現物を、再びご覧いただきます。上述した通り、規則第160条の5の区間外乗車特例不適用の運賃額は、大人2,310円です。

マルスで発券できないため、特別補充券を用いて手作業で発行します。これは、同一経路の運賃計算において複数の回答をマルスに登録できないことが原因と考えられます。

JR本州会社で特別補充券が用いられるのは非常にまれであることから、特別補充券が用いられる正当事由として「海田市案件」とも呼ばれているようです。

マルスの改修が行われない限り、今後も特別補充券を用いて手作業できっぷが発券されることでしょう。JR東海・西日本以外の駅員はこの特例をよく理解していない可能性があるので、説明できるように準備してからきっぷを買いに行きましょう。

難しい説明が続いたので、このきっぷを実際に使用して山陽新幹線に乗車した時の様子を息抜きとしてご紹介します!

山陽本線糸崎駅からの乗車券を実際に使用した!

山陽本線糸崎駅から呉線安浦駅までの区間を、実際に乗車してみました。ここでは、その時の様子を共有したいと思います。

山陽本線糸崎駅を訪れたのは、平日の夕方でした。現在は無人化されてしまっており、みどりの窓口の跡地が残っていました。近距離用券売機が1台設置されているだけです。

きっぷに入鋏を受けられない状態で、普通列車に乗車。糸崎駅から山陽新幹線三原駅までは、わずか4分です。

三原駅で山陽新幹線に乗り継ぎ。乗り換え改札に向かったところ、国鉄時代のままの懐かしい雰囲気が残っていました。

こだま859号に乗車し、一路広島駅へ。東広島駅では、のぞみ号の待ち合わせがありました。

広島駅に到着。主要駅であるため、とても明るいです。

改札口に降りていき、途中下車。きっぷの右上端に途中下車印が押されたことで、真価が発揮されました。

まとめ

広島県内の三原駅・広島駅間を鉄道で移動する際の運賃計算が、とても複雑です。

山陽本線と呉線が合流する海田市駅を通過する列車がかつてあった名残で、海田市駅・広島駅間について区間外乗車の特例が設定されています。

この区間外乗車の特例は山陽新幹線にも適用されますが、山陽新幹線と山陽本線は東広島駅の開業後、新在別線の扱いとなったことで特例の適用が複雑になりました。

実際は新在別線であるにもかかわらず、旅客営業規則第160条の5において海田市駅・広島駅間について新在同線であるとみなし、区間外乗車を認めています。

問題となるのが、広島駅で途中下車する場合です。

[糸崎駅方面の各駅(山陽新幹線)広島駅(山陽本線)海田市駅(呉線)矢野駅以遠の線内各駅]という経路では、複乗することなく片道経路が成立してしまうのです。この場合、営業キロが101km以上であれば広島駅で途中下車できます。

したがって、規則第160条の5を適用して区間外乗車特例を活用するか、当該規定を適用せず乗車経路通りの普通片道乗車券を購入するか、選択が可能です。

規則第160条の5の区間外乗車特例を不適用とする普通片道乗車券に関しては、マルスが運賃計算に対応できません(区間外乗車特例を常に適用してしまうため)。そのため、特別補充券を用いてきっぷを手作業で発券することになります。

この記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました!

参考資料

● JR旅客営業制度のQ&A(自由国民社)2017.5

● 時刻表復刻版1968年10月号(JTBパブリッシング)2021.11

当記事の改訂履歴

2025年8月12日:当サイト初稿

コメント